「ベテランの技術が退職とともに失われてしまう…」

「うちの会社の技術継承は、このままで大丈夫なのか?」

「若手にどうやって技術を教えればいいのかわからない…」

このような悩みを抱える建設会社の経営者様や教育担当者様に向けた記事です。

この記事でわかること

- 建設業の技術継承を阻む5つの課題

- 技術継承が進まないことによる深刻なリスク

- 建設業の技術継承を成功させる5つの方法

旧来の「見て覚えろ」という指導文化は現代の若手には通用せず、指導者不足や多忙な業務の中で技術を効果的に伝えるには限界があります。

建設業の技術継承は個人の頑張りに頼るのではなく、計画的な仕組みを構築することで成功しやすくなります。

「でも、具体的に何から手をつければいいのかわからない…」と思いますよね?

この記事を読めば、技術継承を阻む根本的な課題を理解し、自社に合う具体的な解決策を見つけられるでしょう。

建設業の技術継承におすすめのeラーニング

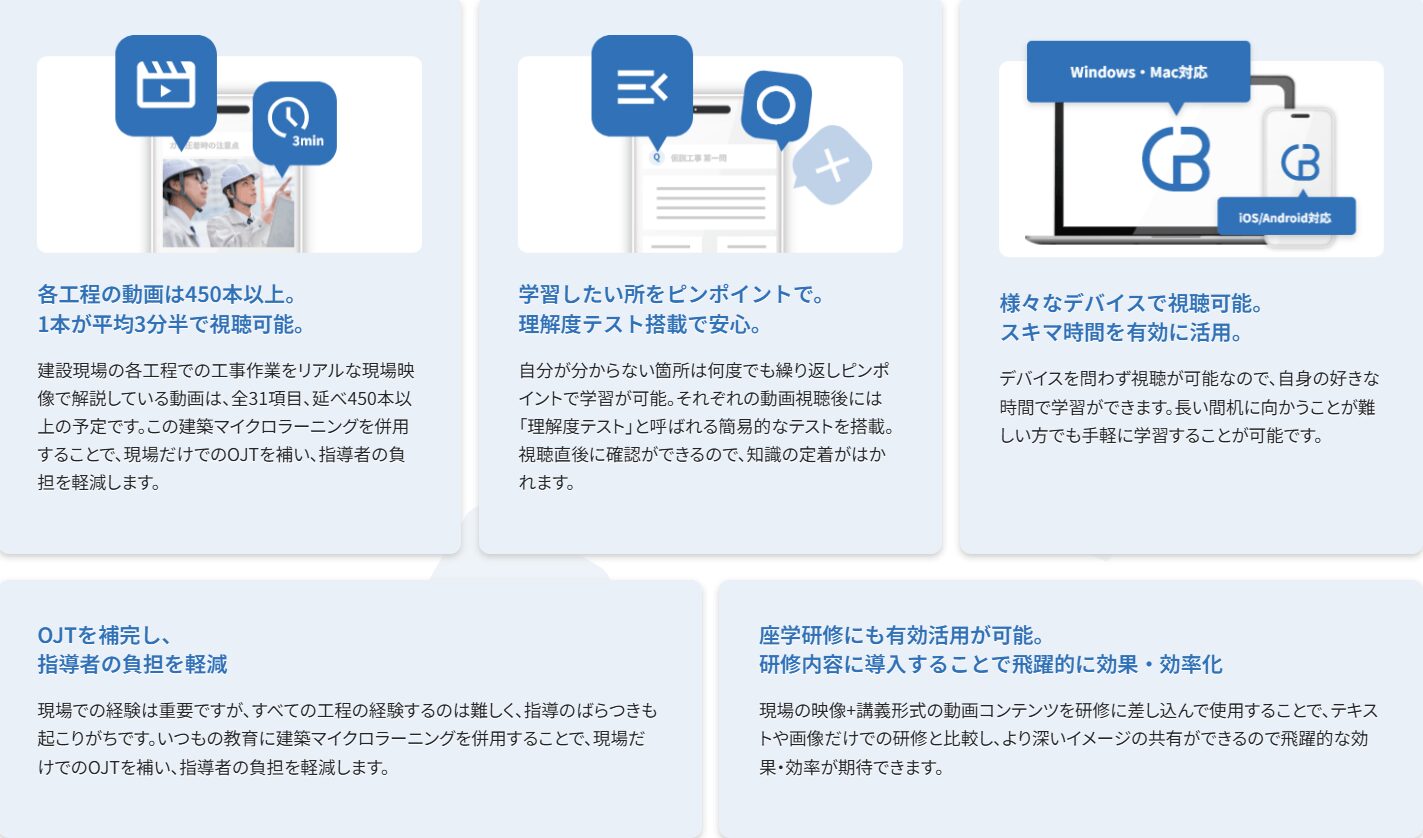

建設業の技術継承を効率的に進めるなら、私たちワット・コンサルティングが提供する「Construction Boarding」がおすすめです。

3分程度の短時間で学べるeラーニング形式なので、忙しい現場でも効率的に基礎知識から実践的なスキルまで習得できます。

自社の図面ルールなどを用いた独自のeラーニングも作成可能なので、社内ノウハウの継承にも役立ちます。

無料から始められるので、試しながら検討してみてください。

目次

建設業で技術継承が急務とされる3つの背景

建設業界では、技術継承が喫緊の課題となっています。

建設業で技術継承が急務とされる3つの背景

- 少子高齢化により深刻な人材不足

- 建設業界の「2025年問題」

- 若手の入職者減少と早期離職

こうした背景を正しく理解することが効果的な対策を講じるために大切です。

それぞれの内容を詳しく解説するので、自社の状況と照らし合わせてみてください。

少子高齢化により深刻な人材不足

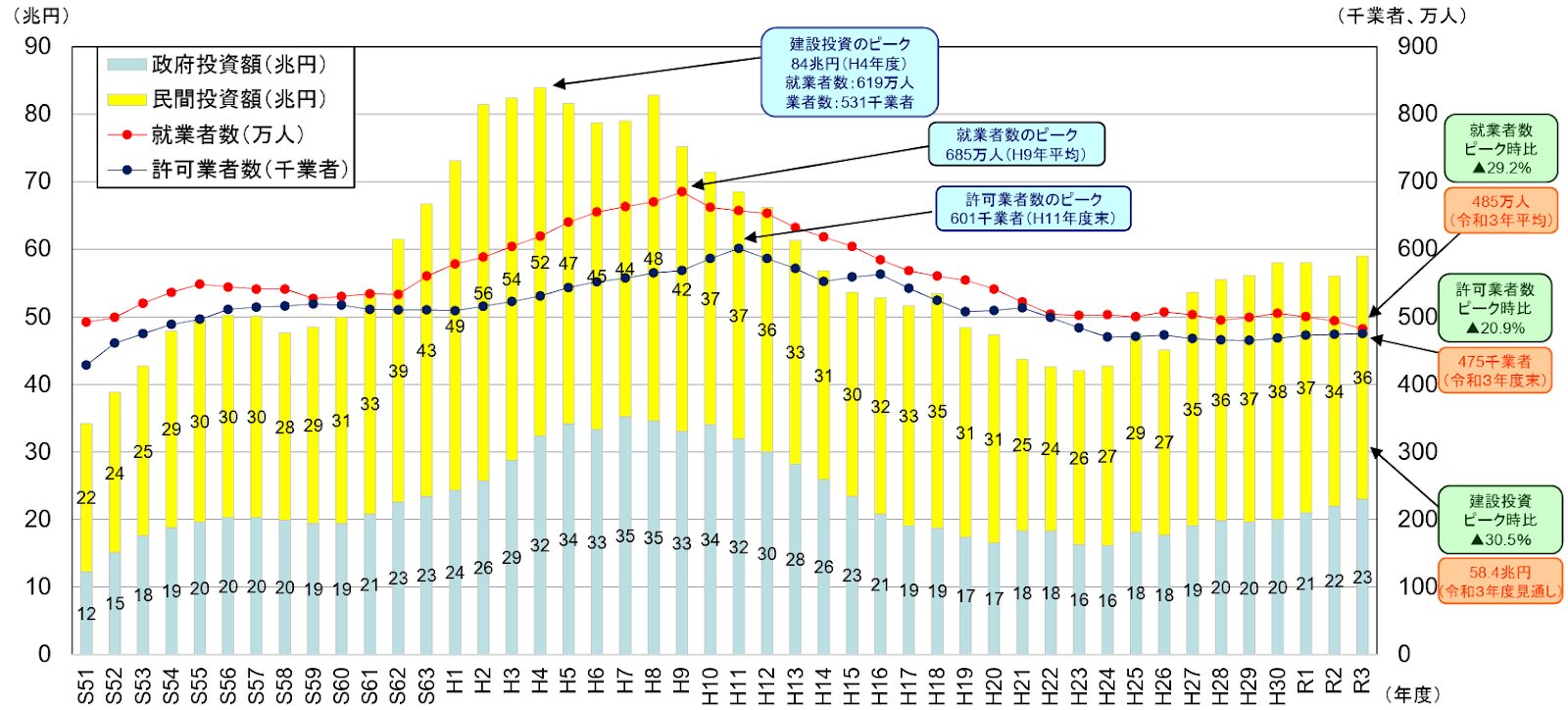

建設業界は少子高齢化の影響を特に強く受けており、深刻な人材不足に直面しています。

産業全体で就業者の高齢化が進む一方で、次代を担う若手の確保が追いついていません。

国土交通省が調査したデータによると、就業者のピークであった1992年の619万人に対し、2021年には485万人まで減っています。

技術を受け継ぐ人材の不足は、建設業の未来を左右する喫緊の課題です。

建設業界の「2025年問題」

建設業界の2025年問題とは、第一次ベビーブームに生まれた「団塊世代」が75歳以上の後期高齢者に達し、多くの熟練技術者が現場を離れる問題を指します。

この2025年問題が技術継承をさらに深刻化させる要因として懸念されています。

長年かけて培われた高度な技術が継承されないまま失われる恐れがあり、技術継承は急務の課題です。

若手の入職者減少と早期離職

将来の担い手となる若手の入職者が減っているため、技術継承が困難です。

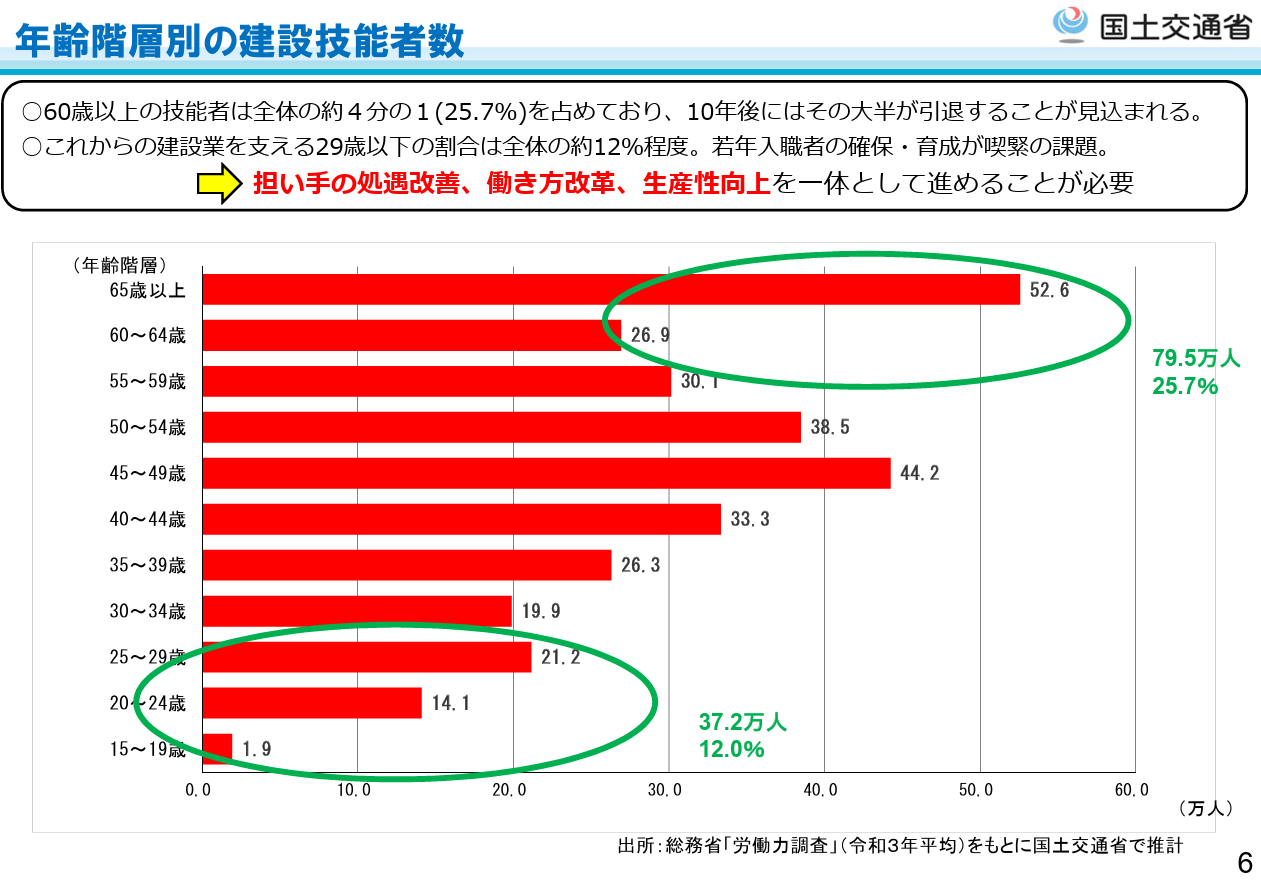

国土交通省の調査によると、建設技能者のうち29歳以下は12%程度であるのに対し、60歳以上が26%程度を占めています。

また、早期離職についても課題があります。

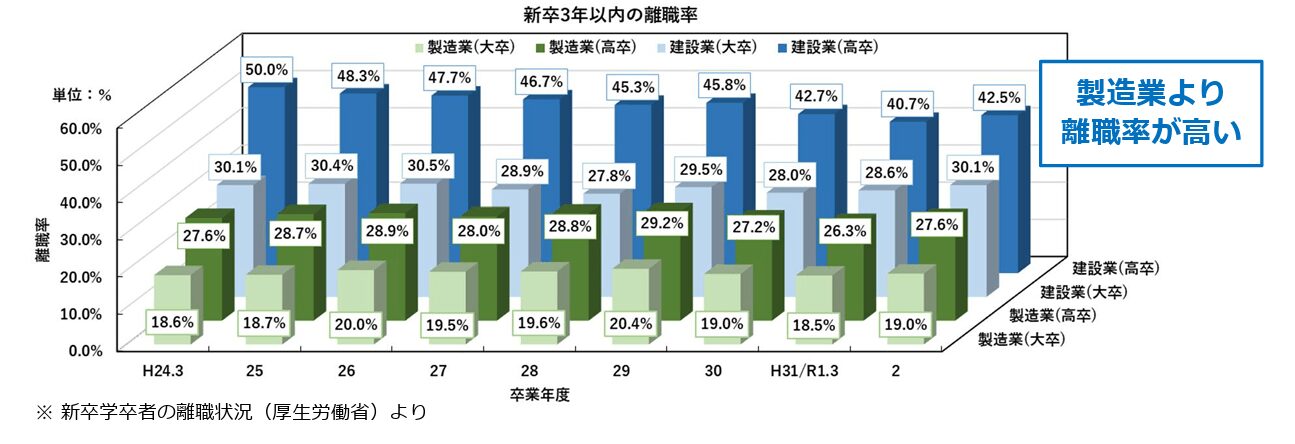

国土交通省が建設業と製造業について調査したデータによると、建設業における新卒入職者の3年目までの離職率は大卒者で30%程度、高卒者で40~50%程度です。

データを見てもわかるように、製造職と比べて離職率が高い傾向にあります。

こうした状況では、中長期的な視点でじっくりと技術を教えるべき技術者が育ちません。

労働環境に対する不安が若手の定着を阻害する要因と考えられます。

技術を継承していくには若手の入職者を増やし「長く働き続けたい」と思える職場環境の整備が不可欠です。

建設業の技術継承を阻む5つの課題

多くの建設会社が技術継承の必要性を認識しつつも、以下のような課題によって計画通りに進んでいないのが実情です。

建設業の技術継承を阻む5つの課題

- 「見て覚えろ」という旧来の指導文化が残っている

- ベテランの暗黙知や経験の言語化が難しい

- 指導役となる中堅層の人材が不足している

- 日々の業務が多忙で教育時間を確保できない

- 従来のマニュアルが形骸化している

それぞれの課題は互いに絡み合っており、1つを解決するだけでは不十分です。

技術継承を成功させるには複数の視点から原因を捉え、具体的な対策を講じていく必要があります。

建設業の技術継承を阻む課題を1つずつ見ていきましょう。

「見て覚えろ」という旧来の指導文化が残っている

「仕事は見て覚えろ」「先輩の技術は盗め」といった、個人の資質に頼る旧来の指導文化が残っている企業もあります。

この文化は、体系的な教育体制が整っていないことの証拠です。

ポイント

指導者による教え方のばらつきを生みやすく、若手が効率的に技術を習得する妨げとなっています。

若手社員からすると質問しづらい雰囲気を感じてしまい、疑問点を解消できないまま作業を進めることにもなりかねません。

このような環境では成長を実感しにくく、早期離職につながる可能性が高くなります。

ベテランの暗黙知や経験の言語化が難しい

ベテラン技術者がもつ高度なノウハウは、長年の経験で培われた「暗黙知」であることが多いです。

暗黙知の例

- 現場の状況に応じた手順の微調整

- 機械の微細な音や振動から不具合を察知する感覚

- 天候の変化を予測した段取り

暗黙知の技術はマニュアル化が難しく、OJTで伝えようとしても背景にある思考プロセスまで教えるのは困難です。

「なぜその判断をしたのか」を理論立てて説明できないため、若手は表面的な作業をマネるだけになりがちです。

結果として、応用力のない技術者しか育たないという事態につながります。

指導役となる中堅層の人材が不足している

技術継承において、ベテランと若手の橋渡し役となる中堅層の存在が重要です。

しかし、多くの企業でこの中堅層が不足しており、技術継承の断絶を招く一因となっています。

若手のすぐ上がベテランという状況では、年齢や価値観のギャップから円滑なコミュニケーションが難しくなります。

日々の業務が多忙で教育時間を確保できない

建設業界は慢性的な人手不足により、従業員は多くの業務を抱えています。

目の前の工事を納期通りに進めることに追われ、若手を指導するまとまった時間を確保できないのが現状です。

ポイント

特に、指導役となる中堅・ベテラン社員は現場の責任者であることが多く、自身の業務に加えて若手の面倒を見るのは大きな負担となります。

結果として教育が後回しにされ、場当たり的な指示で終わってしまいがちです。

計画的にOJTを実施しないと若手は断片的な知識しか得られず、一貫したスキルを身につけられません。

従来のマニュアルが形骸化している

マニュアルが現場で活用されず、形骸化しているケースも多くあります。

| 形骸化の主な原因 | 具体的な状況 |

|---|---|

| 情報の陳腐化 | 新しい工法や機材が導入されても更新されず、現状と合っていない |

| 検索性の低さ | 分厚いファイルで保管され、必要な情報をすぐに見つけ出せない |

| わかりにくさ | 文字ばかりで実際の作業をイメージしにくい。専門用語が多くて初心者には難しい |

形骸化しているマニュアルでは、若手が自学自習を進めることが困難です。

結果的に、前述した「見て覚えろ」の文化に逆戻りしてしまいます。

現場の誰もが参考になる実践的な内容に更新し続けないと、マニュアルは効果を発揮しません。

建設業で技術継承が進まないことの深刻なリスク

技術継承の停滞は教育の問題だけでなく、企業の経営基盤を揺るがし、社会的な責任を果たすことさえ困難にさせる深刻なリスクがあります。

建設業で技術継承が進まないことのリスク

- 企業の生産性や競争力が低下する

- 労働災害や品質低下の危険性が高まる

- 災害時の迅速なインフラ復旧が困難になる

- 事業継続が難しくなり倒産する可能性が高くなる

こうしたリスクは個々の企業だけでなく、建設業界全体、国民生活にも影響を及ぼすものです。

危険性について1つずつ解説します。

企業の生産性や競争力が低下する

技術継承が進まないと、企業の生産性や競争力は低下していきます。

ベテランが退職するたびに、長年蓄積してきたノウハウや効率的な施工方法が失われていくからです。

ポイント

ベテランが抜けた穴を若手社員だけでは埋められず、作業の手戻りや工期の遅延が発生しやすくなります。

また、高い技術力が求められる工事を受注できなくなり、事業領域が狭まる可能性もあります。

競合他社が新しい技術を取り入れて生産性を向上させる中で、自社だけが旧来の方法から脱却できないと、価格競争でも品質競争でも劣位に立たされます。

労働災害や品質低下の危険性が高まる

技術継承の不足は、労働災害や施工不良といった重大な問題を引き起こす危険性を高めます。

| リスクの種類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 労働災害の増加 | 危険予知能力や安全な作業手順の知識が継承されず、若手作業員が事故に遭う危険性が高まる |

| 品質の低下 | 精度の高い施工や状況に応じた適切な材料選定などのノウハウが失われ、建物の耐久性や安全性に問題が生じる |

安全と品質は、建設会社にとって根幹となる信頼の証です。

事故や施工不良が発生すると企業の社会的信用は大きく損なわれ、経営に深刻な打撃を与えます。

災害時の迅速なインフラ復旧が困難になる

建設業は地震や津波などの自然災害が発生した際に、インフラを復旧させる社会的に不可欠な役割を担っています。

技術者の不足と高齢化が進むと、インフラを復旧させる役割を果たせなくなる可能性があります。

災害復旧で求められる技術力

- 被災状況を正確に把握する判断力

- 限られた資材や機材で応急処置を施す応用力

- 二次災害を防ぐための安全管理能力

こうした能力は、多くの現場を経験して初めて身につくものです。

現場を指揮して迅速かつ的確な復旧作業を進められる技術者がいないと、地域の復興は大幅に遅れます。

技術継承の停滞は、社会全体の安心をも脅かす問題です。

事業継続が難しくなり倒産する可能性が高くなる

技術継承の失敗は、企業の存続そのものを危うくします。

会社の強みであった技術力が失われると、受注の減少は避けられません。

ポイント

品質の低下や工期の遅延が重なると顧客からの信頼を失い、安定した経営基盤が崩れていきます。

最終的には事業を継続できなくなり、倒産という事態を迎える可能性が高くなります。

技術を次世代に引き継ぐ仕組みの構築は、自社の経営安定に直結する課題です。

建設業の技術継承を成功させる5つの方法

技術継承を成功させるには旧来のやり方を見直し、会社全体で若手を育てる仕組みを構築することがポイントです。

建設業の技術継承を成功させる5つの方法

- 継承すべき技術や技能を可視化し整理する

- 教育体制や評価制度の仕組みを構築する

- AIやICTツールを導入し教育を効率化する

- 労働環境を改善し若手が定着する職場を作る

- マニュアルや動画で教育コンテンツを整備する

複数の施策を組み合わせて自社の実情に合うよう最適化していくことで、大きな効果が生まれます。

建設業の技術継承を成功させたい方は、参考にしてみてください。

継承すべき技術や技能を可視化し整理する

社内にどのような技術やノウハウが存在し、何を優先的に継承すべきかを明確にしましょう。

ベテランの頭の中にしかない暗黙知を、客観的な「形式知」へと変換する作業が必要です。

ポイント

具体的には、熟練技術者へのヒアリングを通じて業務内容や作業手順、判断基準などを細かく洗い出します。

洗い出した情報を基に「スキルマップ」を作成し、技術の棚卸しをしてみてください。

継承すべき項目の全体像が明らかになり、計画的な指導の土台を作れます。

教育体制や評価制度の仕組みを構築する

教育体制や評価制度の仕組みを構築することで、指導者による教え方のばらつきを防ぎつつ、公平な評価で若手のモチベーションを高められます。

| 制度の具体例 | 目的と効果 |

|---|---|

| OJT指導者研修 | 指導役の指導スキルとコミュニケーション能力の向上 |

| メンター制度 | 新人の早期離職防止と精神的な安定の確保 |

| 資格取得支援制度 | 若手の学習意欲向上と客観的なスキルアップの促進 |

| スキル評価制度 | 具体的で公平な評価基準の明確化によるモチベーション維持 |

こうした制度を整えることで、会社として人材を育てるという明確な姿勢を示せます。

若手も安心してキャリアを考えられるようになり、学習効果の向上も期待できます。

AIやICTツールを導入し教育を効率化する

人手不足が深刻な建設業界において、教育の効率化は不可欠です。

AIやICTといったデジタルツールを導入することで、指導者の負担を軽減して学習効果を高められます。

AI・ICTツールの活用例

- eラーニングによる時間や場所を選ばない基礎知識の習得

- 学習履歴に基づき、個々の弱点を克服する研修プランを自動生成

- AR(拡張現実)を活用した施工イメージの可視化

- VR(仮想現実)による危険作業の安全な疑似体験

- チャットツールを利用した遠隔でのリアルタイムの指導

例えば、基礎的な知識はeラーニングで各自が習得し、OJTでより実践的な指導に集中するといった使い分けが効果的です。

ツールをうまく活用し、若手に質の高い教育を提供していきましょう。

参考記事:施工管理DXで人材不足を解消!建設業の成功事例と導入5ステップ

労働環境を改善し若手が定着する職場を作る

どれだけ優れた教育体制を整えても、若手が定着しなければ技術は継承されません。

「建設業はきつい」というイメージを払拭し、働きがいのある職場環境を作ることが技術継承の根本的な土台となります。

ポイント

具体的には、週休2日制の導入や長時間労働の是正、給与水準の引き上げといった待遇面の改善が求められます。

また、現場事務所のWi-Fi環境整備や男女別トイレの設置など、働きやすさを向上させる取り組みも効果的です。

魅力的な労働環境は若手の入職促進と離職率の低下につながり、技術継承がスムーズに進みます。

参考記事:【離職率の改善】建設業の研修内容の設計手順をわかりやすく解説

マニュアルや動画で教育コンテンツを整備する

継承すべき技術を誰もが理解できる形にコンテンツ化することも大切です。

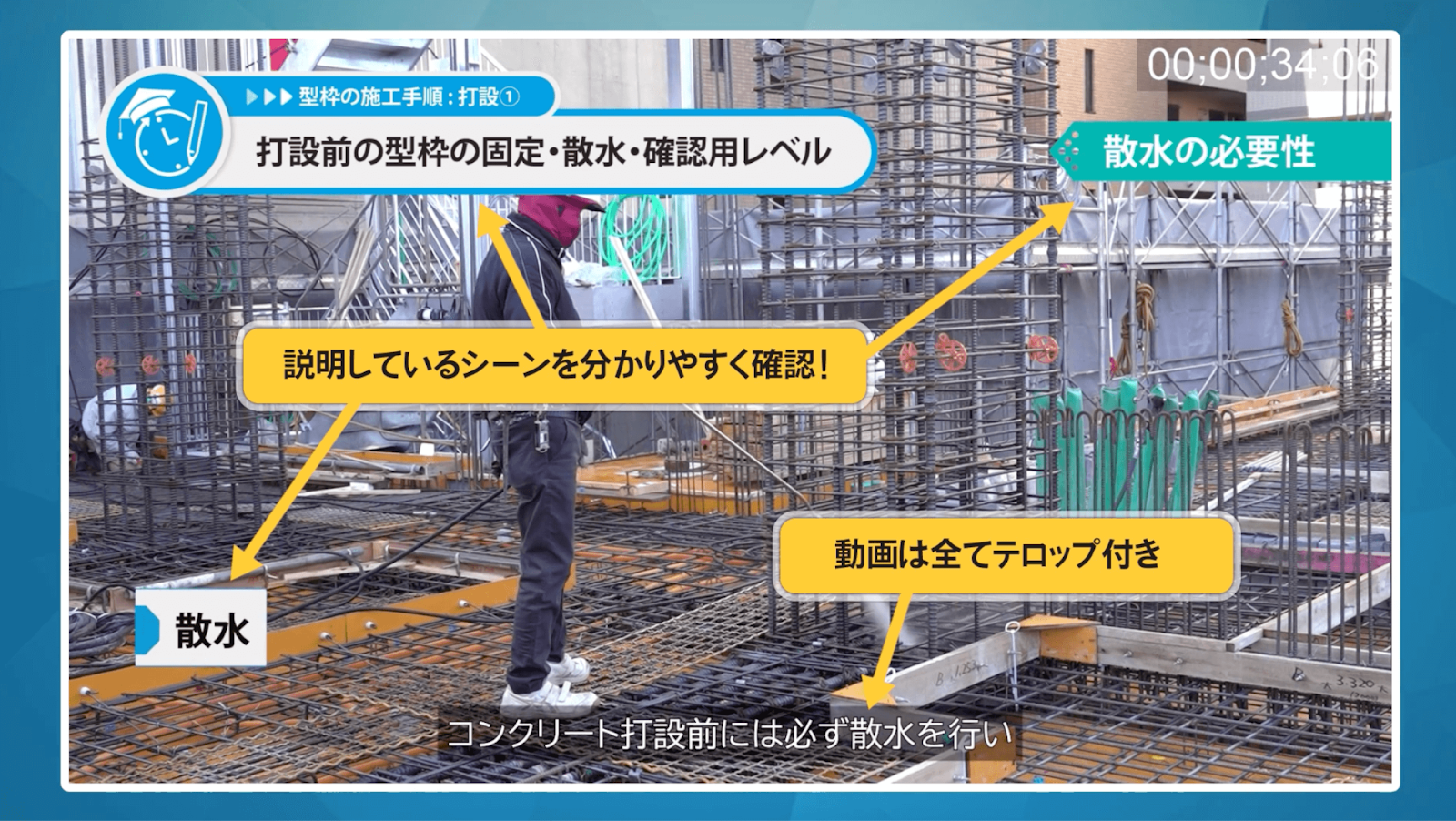

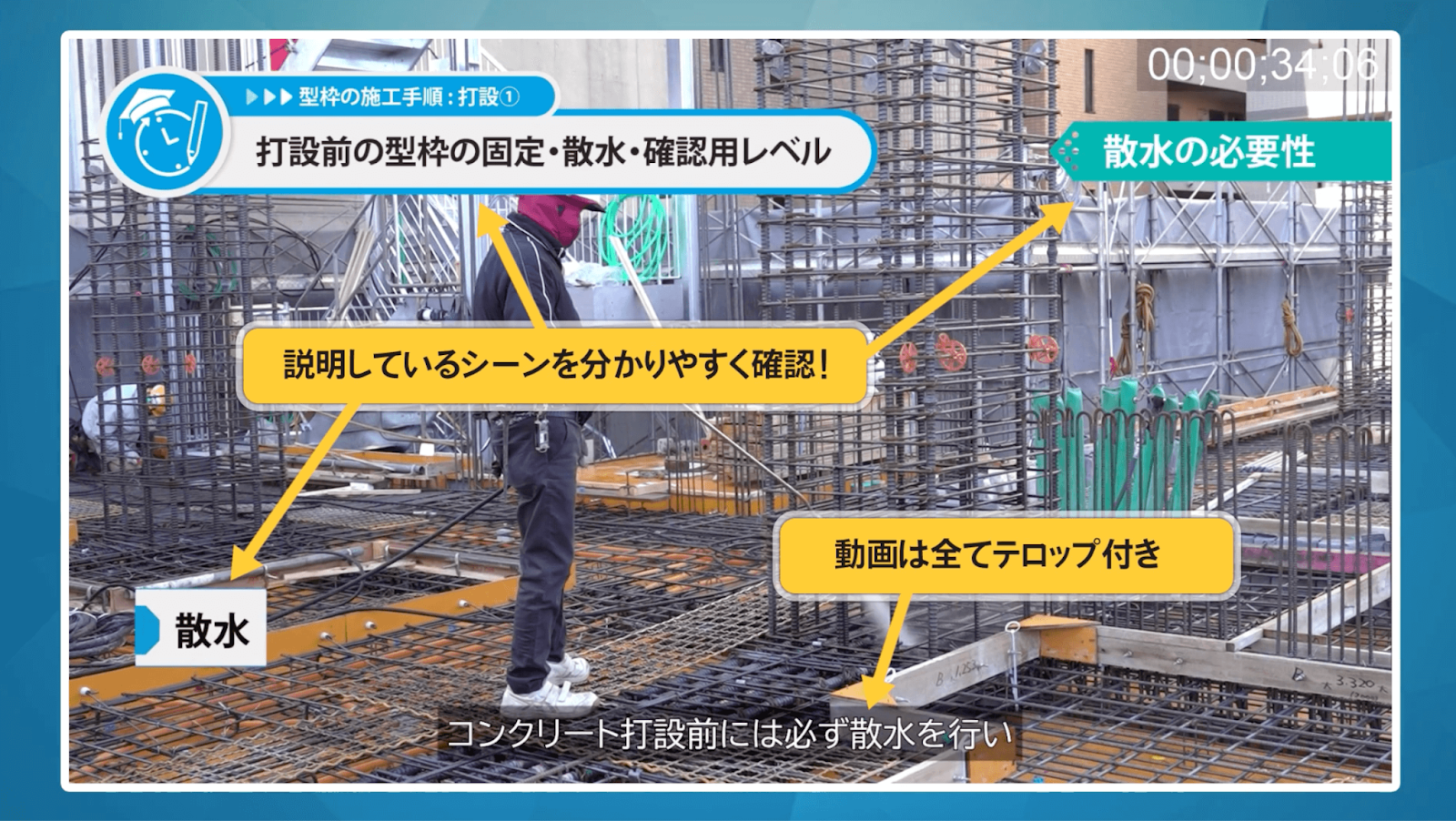

特に、動画を活用したマニュアルはテキストでは伝わりにくい作業を視覚的に伝えられるため、若手の理解を助けます。

ポイント

また、動画コンテンツは何度でもくりかえし利用できるため、教育の標準化と効率化に大きく寄与します。

こうした教材があると若手は指導者がいないときでも予習・復習ができ、自律的な学習を促進できるでしょう。

効率的に技術を学べるeラーニング「Construction Boarding」

技術継承のための教育コンテンツを効率的に整備したい場合は、Construction Boardingがおすすめです。

実際の現場映像とわかりやすいイラストを組み合わせたeラーニングで、ベテランの「暗黙知」を可視化し、若手が直感的に理解できるコンテンツです。

Construction Boardingの特徴

- 1つのコンテンツが3分前後で学べる短時間設計

- スマホ・PC・タブレットに対応し、いつでも学習可能

- 施工管理に必要な基礎知識を網羅したコンテンツ

- 理解度テストで学習の定着を確認

- 自社独自のノウハウをeラーニング化できる

指導者が付きっ切りになれない時間でも若手は自分のペースで学習を進められるので、教育の標準化と指導者の負担軽減を同時に実現できます。

2週間の無料トライアルで実際の使い勝手を確かめられるため、まずはお気軽に資料請求してみてください。

建設業の技術継承にデジタルツールが有効な理由

デジタルツールは、従来の技術継承が抱えていた多くの課題を解決する力があります。

建設業の技術継承にデジタルツールが有効な理由

- ベテランのノウハウを会社の資産として蓄積できるから

- 場所や時間を選ばず学習できる環境を提供できるから

- 新人の学習進捗をデータで正確に管理できるから

- OJT指導者の教育に関する負担を大幅に軽減できるから

感覚や経験に頼った指導から脱却し、効率的で質の高い教育を実現するためにもツールの導入を検討してみてください。

デジタルツールの魅力を1つずつ見ていきましょう。

参考記事:【必見】建設業がeラーニングを導入すべき3つの理由と具体的メリット

ベテランのノウハウを会社の資産として蓄積できるから

デジタルツールは個々のベテランがもつ暗黙知を、誰もがアクセスできる形式知として蓄積するのに役立ちます。

動画や画像で作業手順を記録すると、言葉だけでは伝わらない繊細な動きや現場の状況も、会社の公式な資産として半永久的に残せます。

| デジタル化によるメリット | 具体的な内容 |

|---|---|

| 技術の属人化防止 | 特定の社員が退職してもその人がもっていた貴重なノウハウが失われない |

| ノウハウの横展開 | ある現場で生まれた優れた工夫や改善事例を全社的に共有し活用できる |

| 品質の標準化 | 全員が同じ高品質な教材を参考にすることで、施工品質のばらつきを抑制できる |

このように、ベテランの知識や経験をデータとして蓄積することで、会社全体の技術レベルの底上げが可能です。

これにより、特定の社員に依存しない安定した組織運営を実現できます。

場所や時間を選ばず学習できる環境を提供できるから

スマートフォンやタブレットがあれば、通勤中の電車内や現場の休憩時間といった隙間時間を有効活用して、自分のペースで学習を進められます。

現場が遠隔地であったり勤務時間が不規則であったりする建設業の特性上、時間や場所を選ばない学習環境は特に効果的です。

若手社員はわからないことがあったときすぐ調べたり次の日の作業を予習したりと、主体的に学ぶ習慣を身につけやすくなります。

新人の学習進捗をデータで正確に管理できるから

デジタルツールの多くは、学習管理システム(LMS)の機能を備えています。

学習管理システムを導入すると「誰がどのコンテンツをどこまで学習したか」「テストの点数は何点だったか」などの進捗状況をデータとして正確に把握できます。

データ管理による効果

- 客観的なデータに基づく的確なフォロー

- 個々の理解度に合わせた指導計画の立案

- 成長度合いの可視化によるモチベーション向上

指導者の主観的な感覚に頼るのではなく、客観的なデータに基づいて個々の習熟度を把握することで、より効果的な指導が可能です。

例えば「特定の項目でつまずいている若手に、苦手な部分だけをOJTで重点的に教える」といった効率的な育成計画を立てられます。

OJT指導者の教育に関する負担を大幅に軽減できるから

デジタルツールの導入は、指導役となる中堅・ベテラン社員の負担を大きく減らすことにもつながります。

OJTで時間をかけて教えていた基礎的な知識や基本的な作業手順をデジタル教材に置き換えると、指導者は注力すべき高度で実践的な指導に時間を使えます。

ポイント

指導者の負担が減るだけでなく、教育の質の標準化にもつながる点は大きなメリットです。

現場の生産性を落とすことなく、効率的な人材育成を実現できます。

建設業の技術継承を支援するeラーニング「Construction Boarding」

OJTと組み合わせるツールとしておすすめなのはConstruction Boardingです。

Construction Boardingを導入するメリット

- 現場の隙間時間を活用できる短時間学習

- 実践的な内容で現場ですぐに活かせる

- 学習進捗の管理で個人の成長を可視化

- 教育担当者の負担軽減

- 自社独自のノウハウをeラーニング化できる

eラーニングで基礎知識をインプットし、現場のOJTで実践的なスキルを磨くことで、学習効果を高められます。

まずは2週間の無料トライアルで、指導の効率化と若手の成長を実感してみてください。

建設業の技術継承に関するよくある質問

最後に、建設業の技術継承についてよくある質問にお答えします。

技術継承と技能継承の違いは?

技術継承と技能継承は混同されがちですが、対象範囲に違いがあります。

技能は個人の身体的な熟練やコツを指すのに対し、技術はそれらを含むより広範で体系的な知識やノウハウを指します。

| 項目 | 技能継承 | 技術継承 |

|---|---|---|

| 対象 | 個人の身体的なスキルや熟練の技(例:手作業の感覚、道具の扱い方) | 技能に加え、計画や管理、安全知識などの体系的な知識全般 |

| 特徴 | マニュアル化しにくい暗黙知の要素が強い | 暗黙知と言語化・図式化できる形式知の両方を含む |

| ゴール | 特定の作業を実行できる人材の育成 | 状況に応じて判断・応用できるより高度な人材の育成 |

単なる作業のやり方(技能)だけでなく、なぜそうするのかという背景知識や管理手法(技術)まで含めて、次世代へ継承していくことが大切です。

OJTだけで技術継承を進めるのは難しい?

OJTは実践的なスキルを学ぶうえで効果的な方法ですが、OJTだけに頼った技術継承には限界があります。

OJTだけの技術継承が難しい理由

- 指導者のスキルや経験によって教育の質にばらつきが出る

- 断片的にしか知識を学べない

- 指導者の業務負担が大きく教育に十分な時間を使えない

こうした課題を補うのに効果的なのがOff-JTです。

Off-JTで体系的な知識を学びOJTで実践するというサイクルを回すことで、効率的な人材育成を実現できます。

参考記事:建設業OJTを始める前にやるべき準備と8つのテクニックを完全解説

デジタルツールの導入にはどのくらいの費用がかかる?

導入するデジタルツールの種類や規模によって費用は大きく異なりますが、一般的には初期費用と月額のランニングコストがかかります。

ポイント

eラーニングの場合、クラウド型の初期費用は数万円から数十万円、月額費用は利用人数に応じて数千~数万円からというのが費用相場です。

動画マニュアル作成ツールや情報共有ツールなども、同様の価格帯で提供されているサービスが多く見られます。

費用対効果を検討し、必要な機能を見極めることが失敗を防ぐポイントです。

ベテラン社員がデジタルツールの利用に消極的な場合はどうすればいい?

無理強いは避けましょう。

まずはツールを使うことのメリットを丁寧に伝え、操作に対する不安を取り除きます。

例えば「簡単な機能から試してもらう」「操作説明会を個別に開く」などのサポートが効果的です。

また「ツールを使うと指導の手間がこれだけ減る」「自分の技術を正確に残せる」といった具体的なメリットを示すことで、納得感を得やすくなります。

デジタルツールの導入に活用できる助成金はある?

厚生労働省が管轄する「人材開発支援助成金」があります。

ポイント

この助成金には複数のコースがあり、例えば「建設労働者技能実習コース」は研修でeラーニングを活用した場合に経費の一部が助成されます。

助成金を活用できると、より費用対効果の高い人材投資を実現可能です。

人材開発支援助成金を利用する際は、eラーニング提供事業者が補助金申請をサポートしているかをご確認ください。

スムーズに助成金を利用できます。

まとめ

建設業の技術継承を成功させるには、計画的な仕組みづくりが重要です。

最後にもう一度、成功のためのポイントをまとめておきます。

建設業の技術継承を成功させる5つの方法

- 継承すべき技術や技能を可視化し整理する

- 教育体制や評価制度の仕組みを構築する

- AIやICTツールを導入し教育を効率化する

- 労働環境を改善し若手が定着する職場を作る

- マニュアルや動画で教育コンテンツを整備する

「若手の育成と技術継承を進めたいけど、現場が忙しくて時間が取れない…」「教育にコストをかけたくても資金に余裕がない…」という場合は、Construction Boardingがおすすめです。

スマホやPCからいつでもどこでも学べるため、忙しい現場でも若手が自分のペースで学習を進められます。

また、人材開発支援助成金の対象となるため、低コストで質の高い研修制度を構築可能です。

まずは2週間の無料トライアルで、実際の使い勝手を確かめてみてください。

貴社の技術継承が成功し、企業の持続的な成長につながることを願っています。