「建設業の新人研修はどうすればうまくいくんだろう?」

「研修をやっても若手がなかなか育たない…」

「体系的な研修の作り方がわからない…」

このような悩みを抱える建設会社の経営者様や教育担当者様に向けた記事です。

この記事でわかること

- 建設業の新人研修がうまくいかない5つの理由

- 建設業の新人研修で教えたいカリキュラム内容

- 成果が出る建設業の新人研修7ステップ

場当たり的なOJTや属人化した指導だけでは新人の知識にムラが生じ、成長を妨げてしまうため注意が必要です。

建設業の新人研修は計画的なステップを踏み、体系的なカリキュラムを整備することで成功しやすくなります。

「でも、現場が忙しくて教育に十分な時間を使えないのが現実だ…」と思いますよね?

この記事を読めば、自社に合う新人研修の具体的なステップやカリキュラムがわかり、若手の早期戦力化を実現できるでしょう。

建設業におすすめのeラーニング

建設業の新人研修には、私たちワット・コンサルティングが提供する「Construction Boarding」がおすすめです。

3分程度の短時間で学べるeラーニング形式なので、忙しい現場でも効率的に基礎知識から実践的なスキルまで習得できます。

無料から気軽に始められるので、試しながら検討してみてください。

目次

建設業の新人研修がうまくいかない5つの理由

時間とコストをかけても若手が育たない背景には、いくつかの共通した理由が存在します。

建設業の新人研修がうまくいかない5つの理由

- 体系的な教育カリキュラムがないから

- OJTが指導者任せで属人化しているから

- 現場が多忙で教育時間を確保できないから

- 新人の仕事の全体像が見えていないから

- 質問や相談がしにくい雰囲気だから

自社の研修が当てはまっていないか確認してみてください。

理由①体系的な教育カリキュラムがないから

体系的な教育カリキュラムがない状態では、何をどの順番で学べばいいのかわからず、成長が遅れる原因になります。

指導者によって教える内容や知識の深さは異なるため、新人の知識にもムラが生じます。

ポイント

場当たり的な指導では建設業で働くうえでの基礎が身につかず、応用力も育ちません。

会社として一貫した教育の軸がないと、新人は混乱し本来の能力を発揮しにくくなります。

理由②OJTが指導者任せで属人化しているから

OJTが指導者個人の経験や裁量に任され属人化すると、教育の質が不安定になります。

OJTの属人化が引き起こす問題

- 教え方の違いに新人が混乱する

- 新人が特定の先輩にしか質問できない

- 指導者により評価基準にばらつきがある

- 指導者の異動で教育ノウハウが途絶える

指導者のスキルや価値観によって教育内容が左右され、会社全体で標準化した人材育成が難しくなります。

こうした状況を避けるには、指導者に一任せず組織としてOJTのルールや共通の指導マニュアルを整備することが大切です。

理由③現場が多忙で教育時間を確保できないから

建設現場は工期や天候に左右されやすく、新人教育に十分な時間を割けないケースが多く見られます。

目の前の工事や安全管理に追われ、計画的な指導は後回しになりがちです。

ポイント

結果として、新人は現場で放置されたり簡単な雑務ばかり任されたりします。

繁忙期には先輩社員も自分の業務で手一杯になり、新人からの質問に対応できない場面も増えるでしょう。

教育の時間をスケジュールに組み込まない限り、新人の成長はいつまで経っても現場の状況に左右されます。

理由④新人の仕事の全体像が見えていないから

仕事の全体像を理解していないと、作業の目的がわからずモチベーションが低下する原因になります。

断片的な作業指示だけでは、自身の業務がプロジェクト全体で見てどの役割を担っているのか把握できません。

| 新人の状態 | 結果として起こる影響 |

|---|---|

| 目の前の作業にしか意識が向かない | 次の工程を考えた行動が取れない |

| 自分の仕事の価値がわからない | やりがいを感じられず指示待ちになる |

| プロジェクトへの貢献を実感できない | 早期離職につながる |

研修の初期段階で事業内容や工事全体の流れを丁寧に説明し、各業務の役割を理解させることが新人の主体性を育むうえで必要です。

理由⑤質問や相談がしにくい雰囲気だから

質問や相談がしにくい雰囲気の職場は、新人の成長を妨げます。

不明点を放置したまま作業を進めることで、ミスや手戻りが発生して業務効率が下がります。

新人が萎縮してしまう職場の特徴

- 失敗を過度に叱責する

- 専門用語ばかりで会話が理解できない

- 常に忙しそうで声をかけるタイミングがない

- 「そんなこともわからないのか」という態度を取る

先輩社員が意識的に声をかけたり週に1度面談の場を設けたりするなど、新人が安心して発言できる環境づくりが求められます。

建設業の新人研修で教えたいカリキュラム内容

ここでは、建設業の新人研修で押さえておきたい項目を解説します。

建設業の新人研修で教えたいカリキュラム内容

- 社会人としてのビジネスマナーの基本

- 建設業の全体像とプロジェクトの流れ

- 現場で必須となる安全衛生教育

- 測量や図面の読み方といった専門知識

- 施工管理の基礎と品質・安全・工程管理

- コンプライアンスと関連法規の理解

それぞれの項目を見ていきましょう。

社会人としてのビジネスマナーの基本

建設業は社内外の多くの人と関わるため、基本的なマナーができていないと円滑なコミュニケーションが取れません。

身につけたいビジネスマナー

- 適切な言葉遣いと敬語

- 名刺交換の手順

- 電話応対やメールの基本

- 報告・連絡・相談の徹底

社会人としての基本的なビジネスマナーは、現場の職人や発注者との良好な関係構築に直結します。

研修の最初にしっかりと教育し、社会人としての自覚を促しましょう。

建設業の全体像とプロジェクトの流れ

全体像がわからないまま断片的な作業を続けても、仕事の目的や面白みを感じられません。

新人のモチベーションを高めるためにも、企画段階から設計や施工、引き渡しまでの一連の流れを教えます。

こうしたプロジェクトの流れにおいて、施工管理者が各工程で何をするのかを具体的に示すと、建設業の仕事に対する理解が深まります。

現場で必須となる安全衛生教育

現場で必須となる安全衛生教育は、新人の生命を守るうえでも優先すべき項目です。

建設現場は常に危険が伴うため、正しい知識がないと思わぬ事故につながる恐れがあります。

主な安全衛生教育の内容

- 労働安全衛生法の基本

- 保護具の正しい着用方法

- 危険予知(KY)活動

- ヒヤリハット事例の共有

座学だけでなく、実際の現場で危険な箇所を一緒に確認する実践的な教育も効果的です。

「安全は何よりも優先される」という意識を徹底させましょう。

参考記事:建設業の安全教育ネタ47選|マンネリを解消する事例完全ガイド

測量や図面の読み方といった専門知識

測量や図面の読みかたといった専門知識は、建設技術者としての基礎体力となります。

図面は現場の共通言語であり、正確に読み解けないと職人への指示出しや品質の確認ができません。

ポイント

最初は記号や専門用語に戸惑う新人も多いですが、簡単な図面から始めて先輩がOJTで丁寧に教えることで、徐々にスキルが身についていきます。

また、測量の実習を取り入れることも新人の理解を助けます。

こうした専門知識を習得するためのカリキュラムを組み、新人が自信をもって現場業務に取り組めるようにしましょう。

施工管理の基礎と品質・安全・工程管理

三大管理と言われる品質・安全・工程管理の理解を深めるカリキュラムは不可欠です。

この3つは相互に関連しており、バランスよく管理する能力が施工管理者には求められます。

| 管理項目 | 概要 |

|---|---|

| 品質管理 | 設計図書どおりの品質を確保するための管理 |

| 安全管理 | 現場の災害を防止して作業員の安全を確保する管理 |

| 工程管理 | 決められた工期内に工事を完了させるための進捗管理 |

それぞれの管理項目がなぜ必要なのかを具体的な業務と関連づけて教えることで、新人は施工管理の面白さと責任の大きさを学べます。

コンプライアンスと関連法規の理解

コンプライアンスと関連法規の理解は、企業と従業員自身を守るために必要な知識です。

建設業は「建設業法」「労働基準法」などの遵守すべき多くの法律があり、知らなかったでは済まされません。

ポイント

違法な長時間労働や下請け業者への不適切な対応が企業の信用失墜につながる場合もあります。

新人時代に法令遵守の意識をもたせることは、企業の持続的な成長につながります。

成果が出る建設業の新人研修7ステップ

新人研修を成功させるには、計画的なステップを踏むのが効果的です。

成果が出る建設業の新人研修7ステップ

- 研修の目的とゴールを明確にする

- Off-JTで基礎知識を教える

- OJTで実践的なスキルを教える

- マニュアルや資料を整備して学習を補助する

- 定期的に面談してフィードバックする

- 資格取得のサポート体制を整える

- eラーニングを活用して学習効率を高める

こうしたステップを順番に実践することで新人研修の質が向上し、若手の戦力化が早くなります。

手順に沿って1つずつ解説するので、新人研修の内容を考える際の参考にしてみてください。

参考記事:【離職率の改善】建設業の研修内容の設計手順をわかりやすく解説

①研修の目的とゴールを明確にする

最初に、研修の目的とゴールを明確に設定しましょう。

「何のために研修をするのか」「どのような状態を目指すのか」などが曖昧だと、教える側も教わる側も方向性を見失ってしまうからです。

| 項目 | 具体的な設定例 |

|---|---|

| 研修目的 | 3ヶ月後に1人で安全パトロールを任せられるようにする |

| 習得スキル | 基本的な図面を読めて職人に簡単な指示を出せる |

| 評価基準 | 研修終了時の理解度テストで80点以上を取得する |

「1日も早く一人前になる」といった抽象的な目標ではなく、具体的な目標を立てましょう。

明確なゴールがあると、新人も自身の成長を実感しやすくなります。

②Off-JTで基礎知識を教える

OJTだけでは知識が断片的になりがちなため、Off-JTを活用して業務に必要な基礎知識を教えます。

Off-JTで教える内容例

- 建設業界の仕組み

- 会社の理念や就業規則

- 安全衛生に関する法規

- 社会人としてのビジネスマナー

まずは座学で建設業の全体像や専門知識の基礎を固め、その後にOJTで実践的なスキルを教えましょう。

Off-JTで学んだ知識が現場で活きます。

③OJTで実践的なスキルを教える

OJTではOff-JTで学んだ基礎知識を実際の業務と結びつけ、実践的なスキルを教えましょう。

実際の現場で経験豊富な先輩社員と業務に取り組むことで、生きた知識や技術が身につきます。

ポイント

例えば、先輩が図面を見ながら職人に指示を出す場面に同行させ、なぜその指示が必要なのかを指導します。

そして、簡単な指示出しを新人に任せ、段階的に経験を積ませるのが効果的な学習方法です。

参考記事:建設業OJTを始める前にやるべき準備と8つのテクニックを完全解説

④マニュアルや資料を整備して学習を補助する

マニュアルや資料を整備して、新人がいつでも学習内容を振り返られる環境を整えましょう。

口頭での説明だけでは、一度にすべてを記憶するのは困難です。

整備したいマニュアル・資料

- 業務手順書

- 専門用語の解説集

- 過去の事故事例集

- よくある質問リスト

視覚的な資料は新人の理解を助け、指導者の負担も軽減できます。

また、こうした資料は教育の質のばらつきを防ぐ効果もあります。

参考記事:建設業OJTを始める前にやるべき準備と8つのテクニックを完全解説

⑤定期的に面談してフィードバックする

新人は自身が正しく成長できているか不安を感じているものです。

定期的な面談を通じて成長を認め、課題を明確にしていきましょう。

| 面談のポイント | 具体的な進め方 |

|---|---|

| 成長した点を伝える | 「先月より報告書の精度が上がった」というように具体的に褒める |

| 新人の話を聞く | 困っていることや悩みを丁寧にヒアリングする |

| 次の目標を設定する | 本人のレベルに合わせて次の小さな目標を一緒に決める |

一方的な指導ではなく、双方向のコミュニケーションを意識した面談が安心感につながります。

月1回や半年に1回など、頻度を決めて継続的に面談の機会を設けてみてください。

⑥資格取得のサポート体制を整える

新人のキャリアアップを後押しするために、資格取得のサポート体制を整えましょう。

「施工管理技士」「技術士」などの資格は、技術者としての市場価値を高めるだけでなく、会社にとっても有資格者を増やせるメリットがあります。

ポイント

具体的なサポートとしては、受験費用の補助や資格取得者への報奨金制度の導入が考えられます。

また、社内で有資格者の先輩が講師となり、勉強会を開催するのも効果的な取り組みです。

会社が積極的に支援する姿勢を見せると新人の学習意欲は高まり、中長期的な成長につながります。

⑦eラーニングを活用して学習効率を高める

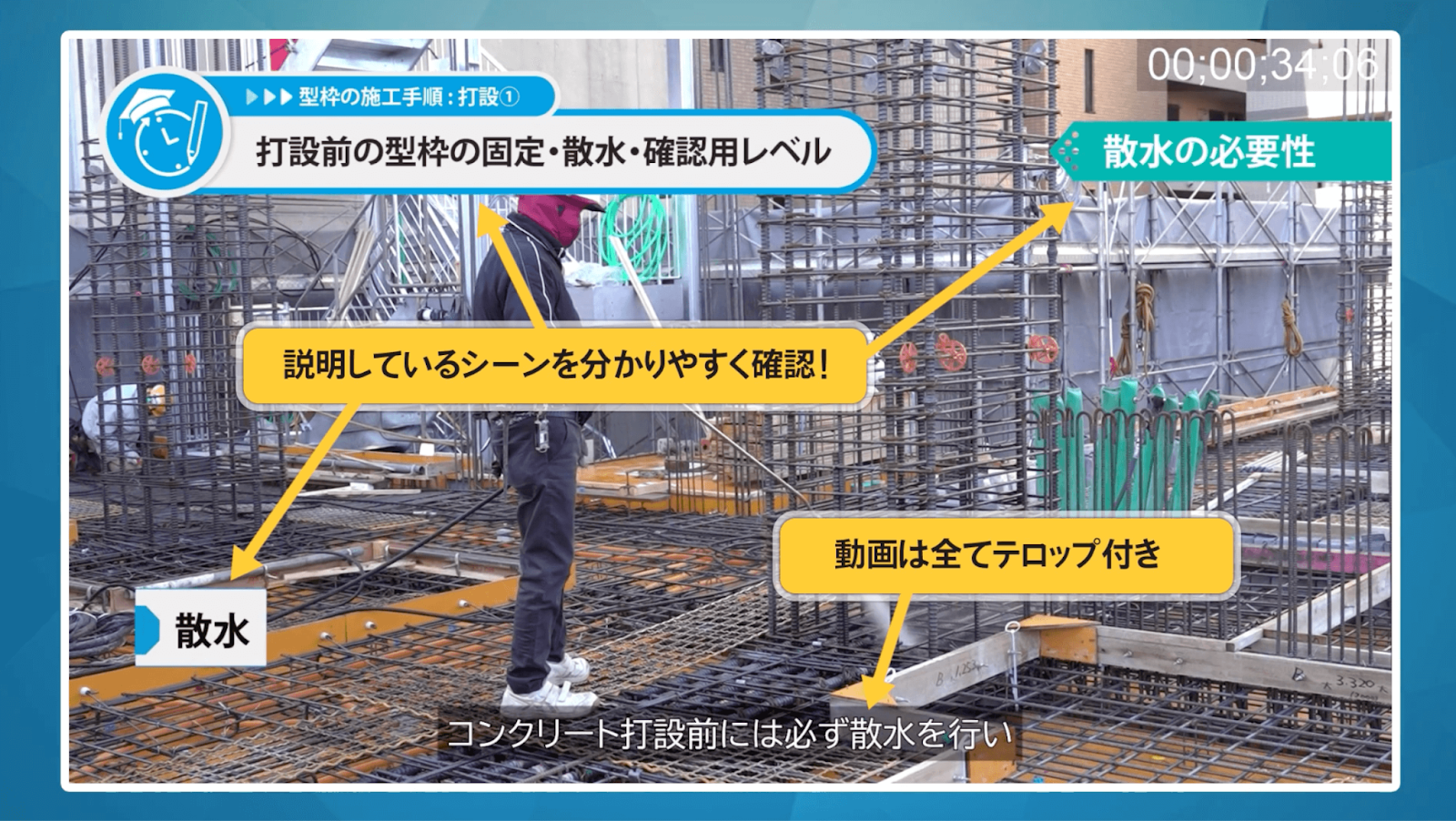

eラーニングは時間や場所を選ばずに学習できるため、多忙な建設現場の新人教育と相性が良いです。

例えば、現場への移動時間や休憩中などの隙間時間を活用して、スマートフォンで専門知識を手軽に学べます。

動画コンテンツでは実際の現場作業の流れを映像で確認でき、理解度も深まります。

OJTや集合研修とeラーニングを組み合わせることで、それぞれの長所を活かした効果的な研修プログラムを作れます。

参考記事:【必見】建設業がeラーニングを導入すべき3つの理由と具体的メリット

建設業の育成をスムーズにする「Construction Boarding」

eラーニングを導入する場合は、私たちワット・コンサルティングが提供するConstruction Boardingがおすすめです。

建設業界に特化した人材サービスのノウハウが詰まっており、現場の実態に即した新人研修を実現できます。

Construction Boardingの特徴

- 建設業に特化した実践的な講座内容

- 1つの動画が3分前後と短く、隙間時間を活用可能

- 現場のリアルな映像やイラストで初心者にもわかりやすい

- 理解度テストで知識の定着を確認できる

- 人材開発支援助成金の対象になる場合がある

OJTだけでは伝えきれない基礎知識の習得や、指導の属人化を防ぐツールとしても活用できます。

2週間の無料トライアルがあるため、一度お試しください。

建設業の新人研修で活用したい教育方法と費用相場

新人研修は集合研修やOJT、オンライン研修などの方法があります。

建設業の新人研修で活用したい教育方法

- 集合研修

- OJT

- オンライン研修

それぞれの特徴と費用相場を理解したうえで、自社に合う方法を選びましょう。

集合研修

集合研修は複数の新人を集めて指導できるため、効率的に基礎知識を習得させられます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 知識を体系的に教えられる | 会場費や交通費のコストがかかる |

| 受講者の集中力を保ちやすい | 全員のスケジュールを調整するのが難しい |

| ほかの受講者との交流が生まれる | 業務を完全に止める必要がある |

専門知識を一度に教えたい場合や新入社員同士の関係構築を促したい場合に効果的な方法です。

集合研修の費用相場

集合研修の費用は内容や期間によって変動しますが、外部講師に依頼すると1日あたり10~30万円程度が相場です。

また、会場費や教材費、受講者の交通費などが必要になる場合もあります。

OJT

OJTは実務に即したスキルが身につきやすく、新人が現場の空気に早くなじめるという点がメリットです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 実践的な技術が早く身につく | 指導者のスキルによって教育の質が左右されやすい |

| 個人の理解度に合わせて指導できる | 指導者の負担が大きい |

| 指導者と新人のコミュニケーションが活性化する | 計画性がなく場当たり的になりやすい |

学んだことをすぐに実践できるため、知識の定着も早いです。

例えば「施工管理の現場で先輩が書類作成の手順を実演し、その場で新人にやらせてみる」といった形で進められます。

OJTの費用相場

OJTは外部への支払いはありませんが、指導者と新人本人、双方の人件費が内部コストとして発生します。

例えば、以下の条件で1ヶ月のOJT費用を試算してみます。

計算例

- 指導者の月給:40万円(時給換算で約2,500円)

- 新人の月給:24万円(時給換算で約1,500円)

- OJT実施時間:1日2時間×20日間=40時間/月

この場合、指導者がOJTに費やす時間の人件費(2,500円×40時間=10万円)と、新人が研修を受ける時間の人件費(1,500円×40時間=6万円)を合計し、1ヶ月あたり約16万円が費用相場となります。

オンライン研修

オンライン研修は遠隔地の現場にいる新人でも本社と同じ研修を受けられ、くりかえし学習できる点が魅力です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 好きな場所、好きなタイミングで学習できる | OJTと比べて実践的なスキルの習得が難しい |

| くりかえし学習できる | コミュニケーションが取りにくい |

| コストを大幅に削減できる | モチベーションを維持しにくい |

eラーニングシステムを導入すると、各新人が自身のペースで施工管理の基礎知識を学んだり資格試験対策をしたりできます。

オンライン研修の費用相場

オンライン研修の費用はeラーニングのシステム利用料で決まることが多く、ID数に応じた料金体系が一般的です。

1人あたり月数千円ほどで利用できるサービスもあり、移動時間やコストを削減しつつ効率的に研修を進められます。

従業員が10名程度の場合は月2~3万円、従業員が50名程度の場合は月3~5万円が相場となります。

オンライン研修に役立つeラーニング「Construction Boarding」

オンライン研修を導入する場合は、Construction Boardingがおすすめです。

スマートフォンやタブレットで隙間時間に学習できるため、現場が多忙な建設業の新人研修と相性が良いです。

Construction Boardingを導入するメリット

- 現場の隙間時間を有効活用できる

- 教育担当者の負担を軽減できる

- 実践的な内容で現場ですぐに活かせる

- 学習進捗の管理で個人の成長を可視化できる

- 人材開発支援助成金を活用することで導入コストを抑えられる

実際の現場映像を使った実践的な内容で、理論と実務をつなぐ学習が可能です。

2週間の無料トライアル期間があるため、まずはお気軽に資料請求してみてください。

建設業の新人研修についてよくある質問

最後に、建設業の新人研修についてよくある質問にお答えします。

建設業の新人研修は何日くらいが目安?

新人研修の期間は企業の規模や方針によって様々ですが、一般的にはOff-JTとOJTを組み合わせて数ヶ月から1年程度で行います。

最初の1週間から1ヶ月程度の集合研修で社会人マナーや基礎知識を学び、その後に各現場へ配属してOJTに移るのが一般的な流れです。

OJT期間中も定期的なフォローアップ研修を設けることで、学習内容の定着が期待できます。

新人教育でやってはいけないNG例は?

新人教育でやってはいけないNG例は、以下のとおりです。

新人教育のNG例

- 「見て覚えろ」と放置する

- 理由を説明せず作業だけ指示する

- 簡単な雑務ばかりを任せる

- 他の社員の前で厳しく叱責する

- 質問しにくい雰囲気を作る

新人は何もわからないという前提に立ち、丁寧なコミュニケーションを心がける必要があります。

良かれと思ってしている指導が逆効果になっている場合もあるため、注意が必要です。

具体的な指示と失敗を恐れず挑戦できる環境が新人の成長を後押しします。

参考記事:施工管理の新人教育で失敗しない!新人が成長する研修10ステップ

研修に活用できる助成金は?

厚生労働省の「人材開発支援助成金」を活用できる場合があります。

従業員の職業能力開発を支援する事業主を対象としており、研修にかかった経費や研修期間中の賃金の一部を助成可能です。

また、eラーニングによる研修も対象になる可能性があるため、積極的に活用してみてください。

新人研修の資料はパワーポイントとPDFどちらがいい?

パワーポイントとPDFにはそれぞれメリットとデメリットがあり、用途に応じて使い分けるのがおすすめです。

| ファイル形式 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| パワーポイント | アニメーションが使え、視覚的に説明しやすい 研修中に内容を修正・追記しやすい | ファイルサイズが大きくなりやすい 閲覧環境でレイアウトが崩れる恐れがある |

| どの端末でも同じレイアウトで表示できる ファイルサイズが軽く、配布や印刷が容易 | 作成後の修正がしにくい アニメーションなどの動きは表現できない |

例えば、研修当日の説明にはパワーポイントを利用し、研修後の配布資料としてはPDFで共有する方法が考えられます。

どちらか一方に限定するのではなく、それぞれの長所を活かしましょう。

参考記事:建設業の新入社員研修資料の作り方完全ガイド|資料の入手ルートも解説

まとめ

建設業の新人研修を成功させるには、計画的なステップを踏むことが不可欠です。

最後にもう一度、成果が出る新人研修の進め方を確認しておきましょう。

成果が出る建設業の新人研修7ステップ

- 研修の目的とゴールを明確にする

- Off-JTで基礎知識を教える

- OJTで実践的なスキルを教える

- マニュアルや資料を整備して学習を補助する

- 定期的に面談してフィードバックする

- 資格取得のサポート体制を整える

- eラーニングを活用して学習効率を高める

新人研修を効率的に進めたい方は、建設業に特化したeラーニングConstruction Boardingの活用がおすすめです。

いつでもどこでも学べるため、OJTでありがちな「指導の属人化」「教育時間の不足」といった課題を解決できます。

実際の現場映像やわかりやすいイラストで、施工管理の基礎から実践まで効率的に学習できるため、若手の早期戦力化と定着率向上に役立ちます。

無料で2週間のトライアルができ、人材開発支援助成金の対象にもなるため、低コストで質の高い研修が実現可能です。

まずは資料請求して、自社の新人研修に役立ててみてください。

この記事が、貴社の新人研修を改善する一助となれば幸いです。