どういう道路だったら、道路沿いに建築していいんだろう?

あと、建築基準法で定める道路の種類も知りたいな。

道幅がせまいときは、どうやって建築すればいいのかな?

こういった疑問に答える記事です。

本記事でわかることは下記のとおり。

- 建築基準法で定める「道路」がわかる

- 幅がせまい道路に建築する方法がわかる

建築基準法で定める「道路」について解説します。

一口に「道路」といっても種類があります。

また、建築基準法で定める道路に該当しないと、道路沿いに建築ができません。

正しく理解して、設計を行いましょう。

幅がせまい道路沿いに建築する「セットバック」も解説しますね。

目次

建築基準法42条の道路種別を解説【幅員4m以上が必要です】

建築基準法での「道路」は、下記に該当する幅が4m以上のものです。

- 道路法による道路(国道、都道府県道、市区町村道等の公道)

- 都市計画法、土地区画整理法、旧・住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法等で築造された道路。

- 建築基準法の施行日(昭和25年11月23日)より前から現存している道

- 都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定したもの

- 特定行政庁が位置を指定した私道

また、建築基準法の施行日(昭和25年11月23日)より前から現存していて、幅が4m未満の道路で、特定行政庁が指定したものも道路に該当します。

建築基準法42条の道路種類に該当してないと建築NG

上記の建築基準法42条に該当しない道路沿いに、建築物を造ることはできません。

特例として、建築審査会が認めれば建築可能ですが、かなりハードルが高いです。

後述しますが、セットバックなどで道路幅を確保してから建築する必要があります。

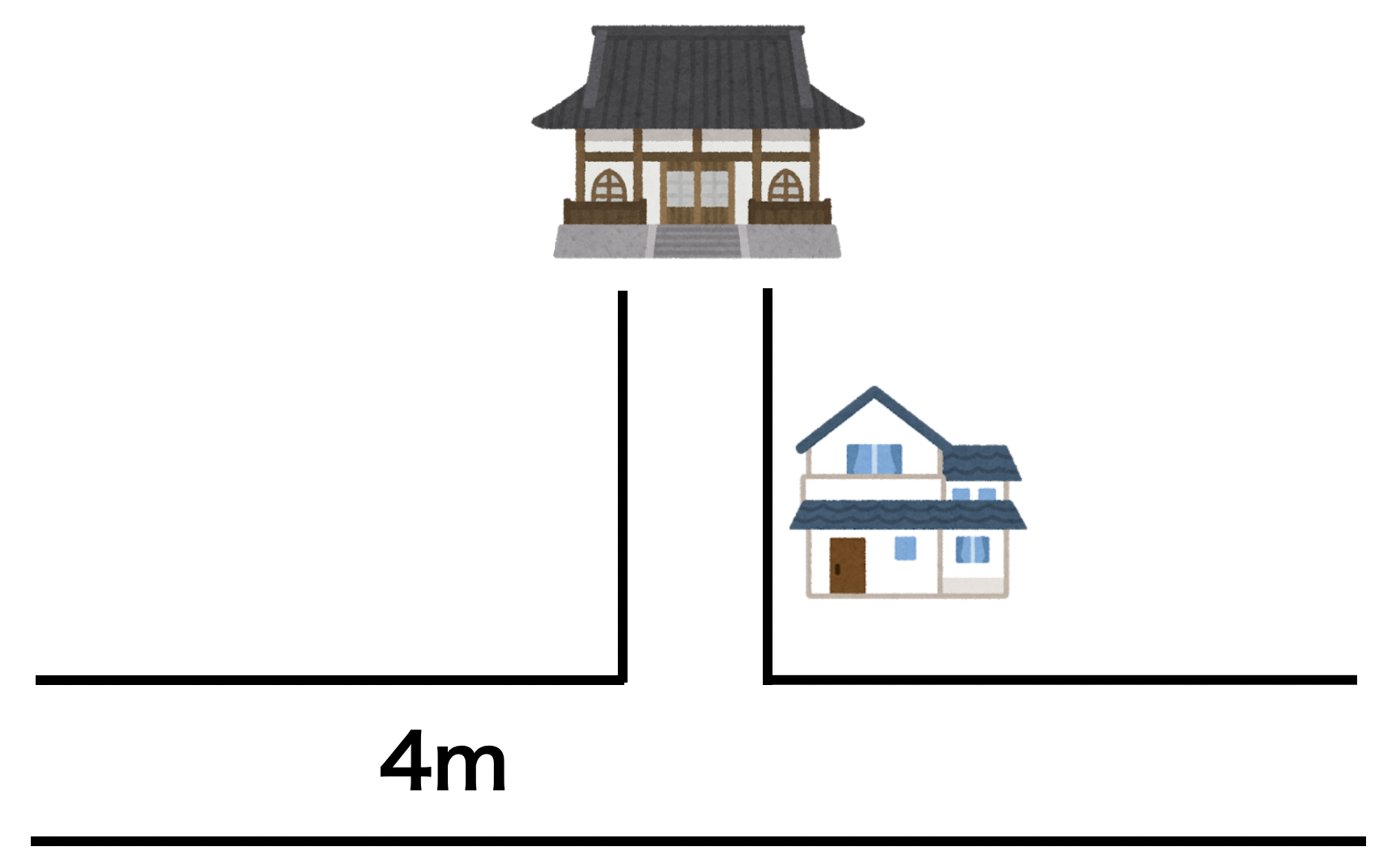

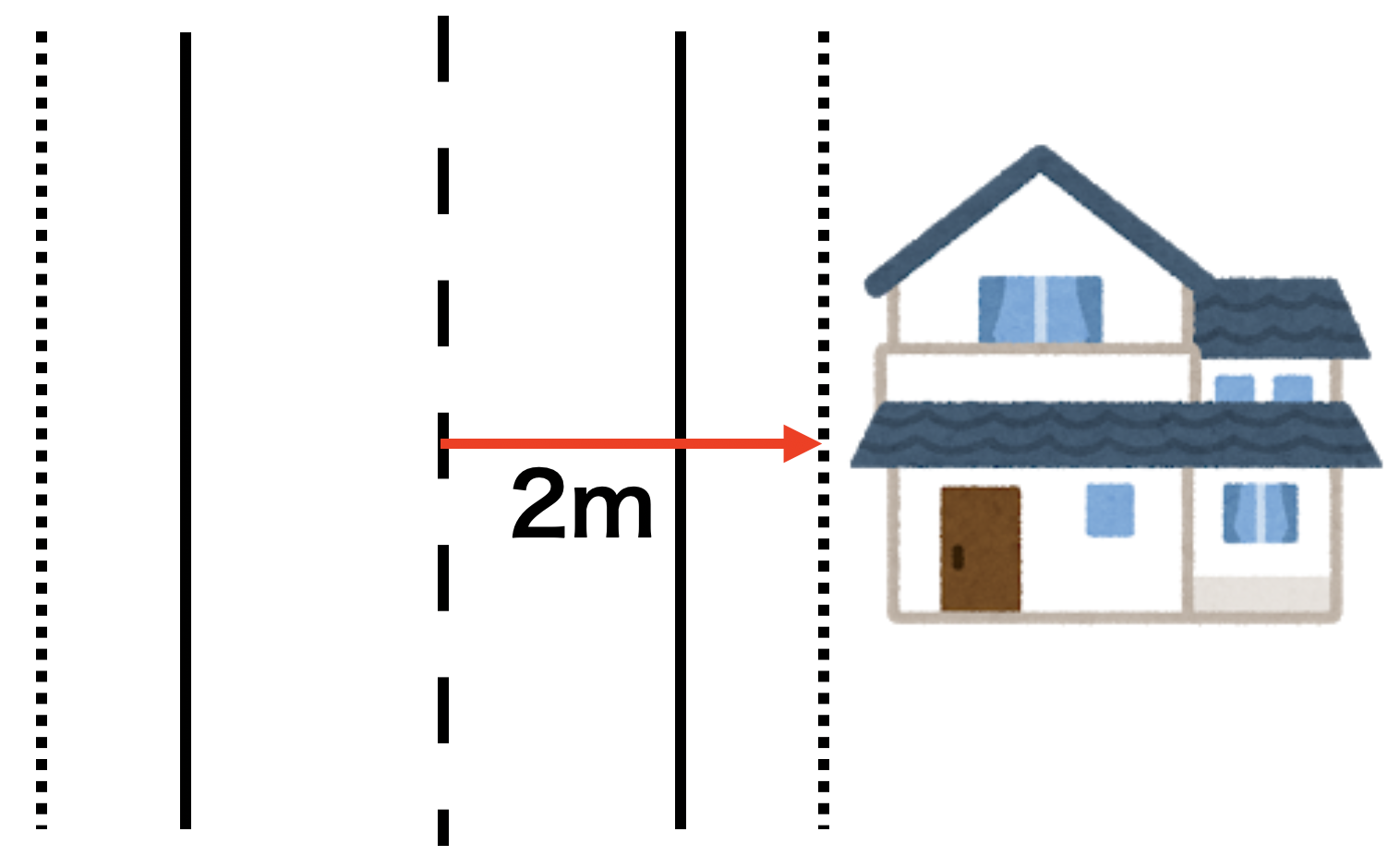

建築基準法の道路に2m以上接道してないとダメ

建築基準法42条に該当する道路沿いに建築するには、道路に2m以上接していないといけません。

理由は、災害時に避難経路を確保するため。

接道幅が2m未満の場合は、建築確認申請がおりないなどトラブルになるので注意してください。

道路に接してない土地に建築する方法

上記の図のとおりですね。

たまに見ませんか?こういうお家。

一応、道路に2m以上が接しているのでOKです。

【例外】接道の特例許可の例【建築基準法の道路43条但し書き】

下記の場合は、特例で建築が認められます。

- 広い空き地が周囲にあること

- 幅4m以上の農道などに接している

- 道路につながる通路に接している

このような場合は、特例で建築が可能です。

幅員4m未満の道路沿いにすでにある建築物の取り扱い

幅員4m未満の道路沿いにも、すでに建築物ってありますよね。

あれは、昭和25年の建築基準法の施行前からあった建築物です。

幅4m未満ですが、取り壊しの必要はありません。

ただし建て直しをする場合は建築基準法を守らないといけないので、次に説明するセットバックが必要です。

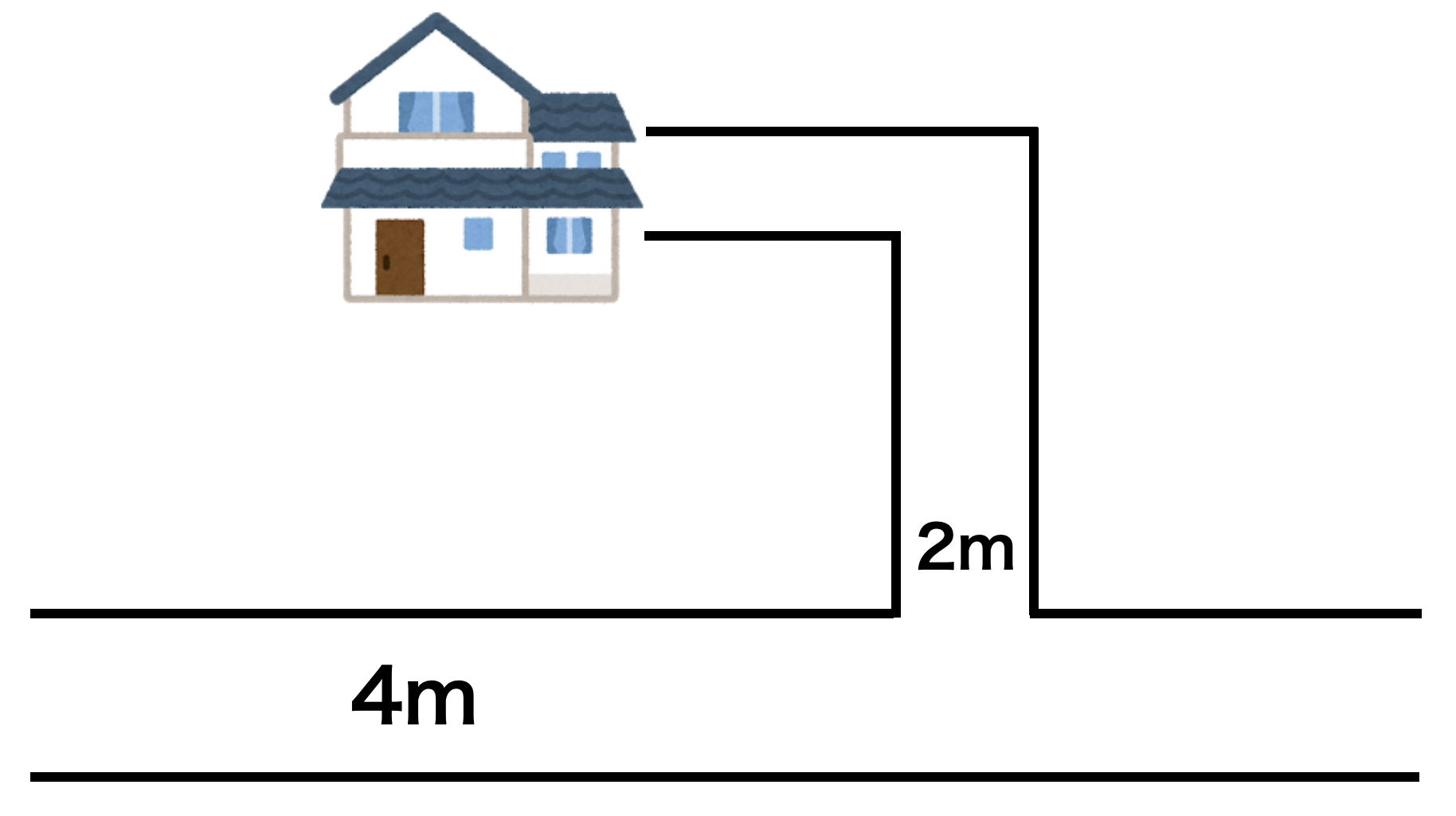

建築基準法での幅4m未満の道路幅員の取り方とセットバック

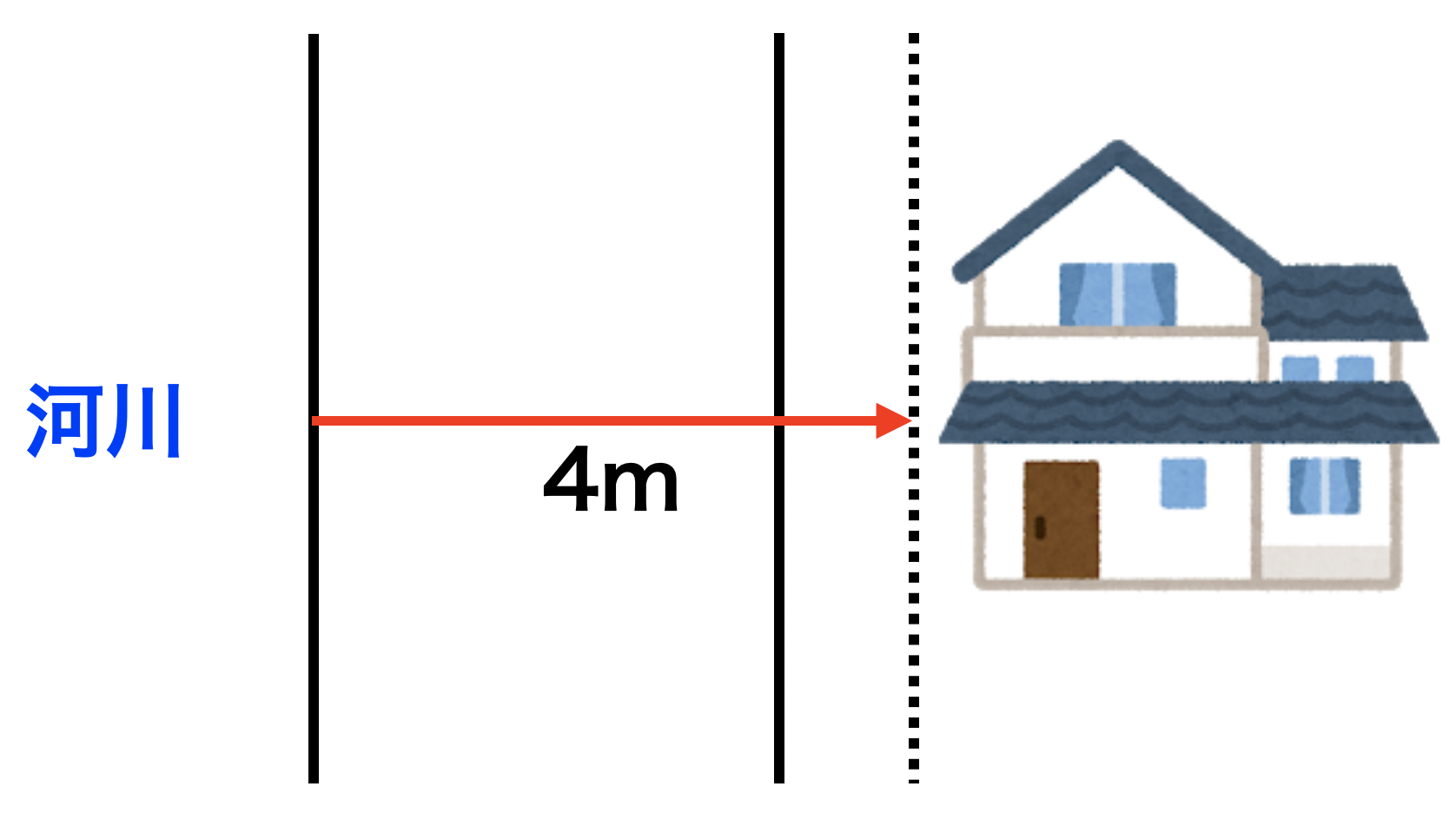

道路幅が4m未満の場合は、セットバックで4m以上の道路幅を確保してから建築する必要があります。

この場合、道路の中心から2mの地点を道路の端として、それより後ろに建築します。

ちなみに、道路が河川・崖・線路などに隣接している場合は、4mのセットバックが必要です。

【悲報】セットバックした後の敷地で建ぺい率や容積率を計算する

残念ながら、セットバック後の地点から建ぺい率や容積率を計算しないといけません。

結論、建築物は小さくなります。

例えば、

- 土地の面積100㎡

- 建ぺい率60%

- 容積率100%

の敷地を1mセットバックする前と後では、下記のように違います。

| セットバック前 | セットバック後 |

| 土地の面積100㎡建ぺい率60%→建築面積60㎡容積率100%→延べ面積100㎡ | 土地の面積90㎡建ぺい率60%→建築面積54㎡容積率100%→延べ面積90㎡ |

なんだかんだで三畳くらい狭い建物になります。

残念ですが、法律なので仕方ありません。

もちろん、セットバックした部分に塀や門を作るのもNGです。

セットバックした部分の所有者であっても、何かを建築してはいけません。

※もちろん、空中に飛び出す建築物もNGです。

セットバック後もできるだけ建築面積をとる方法

セットバックで建築面積が減ったとしても、できるだけ建築面積を増やす方法があります。

具体的には下記のとおり。

- 地下室を造る

- ロフトを造る

- 屋根裏を造る

容積率に含まれない方法があるので、詳しくは、

建築面積の計算方法を解説【建ぺい率・延べ面積・容積率の計算式】にまとめたのでどうぞ。

セットバックした部分は自治体が引き取ってくれる

セットバックして使えない土地にも、固定資産税はかかります。

でも、それじゃあんまりですよね。

なので、セットバックした土地は自治体に引き取ってもらうことが可能です。

結果、セットバック部分の固定資産税が減ります。

測量や登記も払ってくれる自治体が多いので、ご安心を。

【ただし】幅1.8m未満の道路沿いには建築できません

そもそも1.8m未満の道路沿いは建築できません。

車も通れない幅なので、避難に問題があるので。

「4m未満はセットバックでOK」といっても、1.8m未満はNGです。

建築審査会の許可がおりれば建築可能ですが、かなりハードルは高いです。

まとめ【建築基準法42条の道路種別を理解して、4m未満はセットバック】

この記事をまとめます。

- 幅4m未満の道路沿いには、原則、建築できない

- 避難経路確保のため、2m以上接道している必要がある

- 幅4m未満の道路沿いの建築は、セットバックが必要

- 建ぺい率や容積率は、セットバックした部分を除いて計算しないといけない

- セットバックした部分は、自治体に返すことができる

- 幅1.8m未満の道路沿いは、セットバックしても建築NG

建築する土地や、設計の参考にしてみてください。

ちなみに、セットバック後の建築物を高齢者が使う場合は、スロープの設置も検討しましょう。

スロープの勾配については、

スロープの勾配の計算方法を解説【1/8・1/12・1/15の早見表あり】にまとめたので参考にどうぞ。

また、セットバックすると建築物を高くしたくなるもの。

エレベーターが必要になるケースもあるでしょう。

エレベータの設置基準は、

エレベーターの設置義務は法律や条例に従う【設置届についても解説】にまとめてます。

また、セットバック後は建ぺい率との戦いでもあります。

カーポートは建ぺい率を緩和してくれます。

カーポートの建ぺい率については、

カーポートの建ぺい率の計算方法【緩和条件や容積率の計算も紹介】にまとめました。

あなたの設計の参考になればうれしいです!