わかりやすく知りたいな。

こういった疑問に答える記事です。

本記事の内容は下記のとおり。

- 新担い手三法について改正点をわかりやすく解説

- 建設業の働き方改革の促進

- 建設現場の生産性の向上

- 持続可能な事業環境の確保

- その他の改正点

令和2年から「新・担い手三法」が施行されます。

具体的に何がどう変わるのかを、国土交通省の資料を参考に解説します。

新・担い手三法の理解の参考になればうれしいです(^^)

新担い手三法について改正点をわかりやすく解説

平成26年に、いわゆる「担い手三法」が一部改正されました。

5年の期間を経て、令和2年に「新・担い手三法」として施行される予定です。

新担い手三法とは【改正点の概要】

担い手三法とは、下記の3つの法律のことです。

- 品確法

- 建設業法

- 入契法

改正内容の概要は下記のとおり。

- 予定価格の適正な設定

- 歩切りの根絶

- ダンピング防止対策の強化

- 長時間労働の対策強化

- 週休2日制の導入

- 社会保険加入率アップ

- i-Constructionの推進

- 建設業の許可の変更

簡単にいうと、働きやすい業界にして人を呼び込もうという改革です。

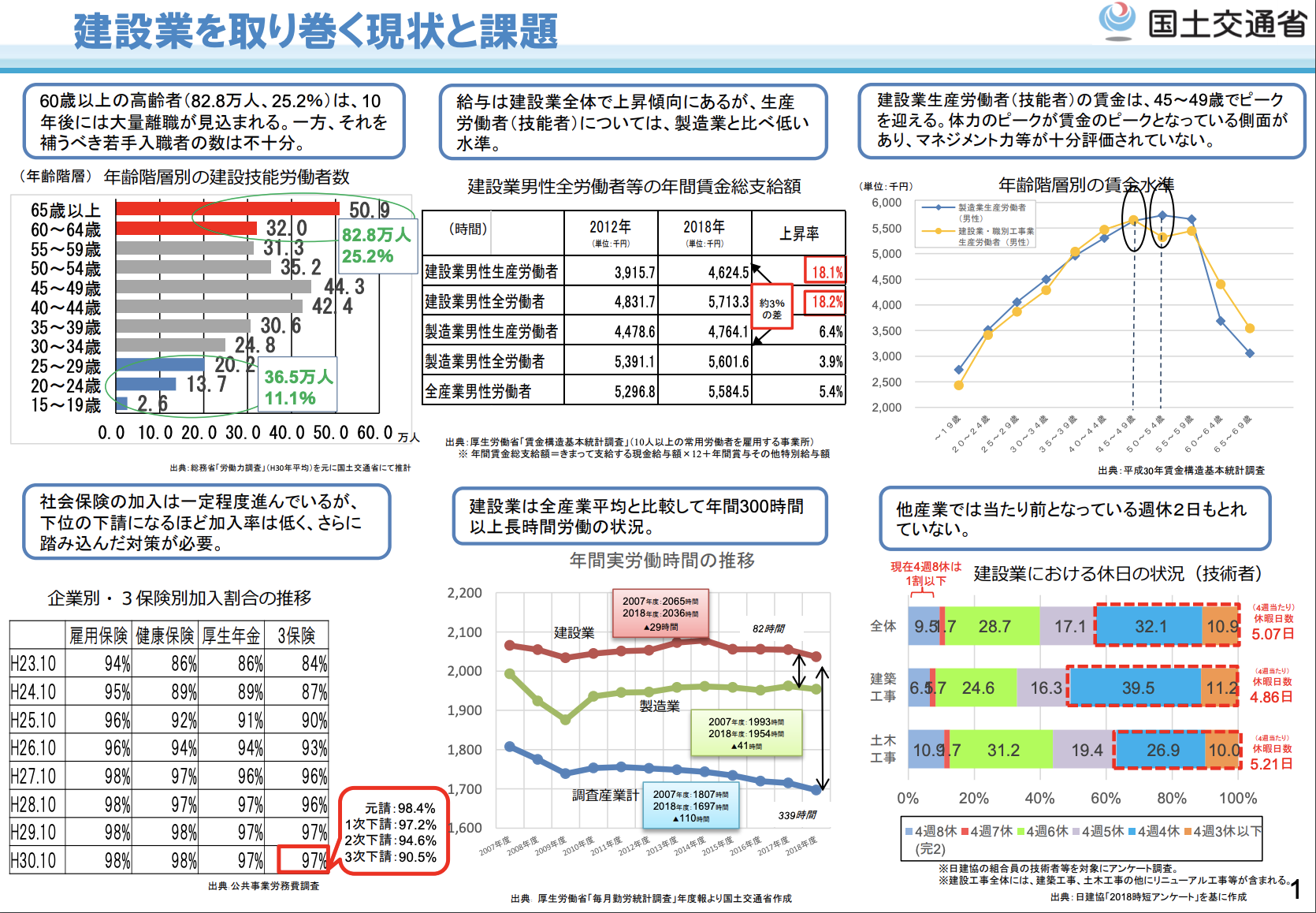

建設業界は、

- 人材不足

- 高齢化

が進んでいるため、新担い手三法に改正された感じです。

出典:国土交通省「新・担い手三法について」

新・担い手三法の改正は、主に3つの項目に分かれています。

- 建設業の働き方改革の促進

- 建設現場の生産性の向上

- 持続可能な事業環境の確保

それぞれの項目の詳細をわかりやすく解説していきますね。

建設業の働き方改革の促進

「建設業の働き方改革の促進」の内容は、下記の3つです。

- 工期の適正化【著しく短い工期の禁止】

- 公共工事の施行時期の平準化

- 下請け代金の支払は現金にする

1つずつ解説します。

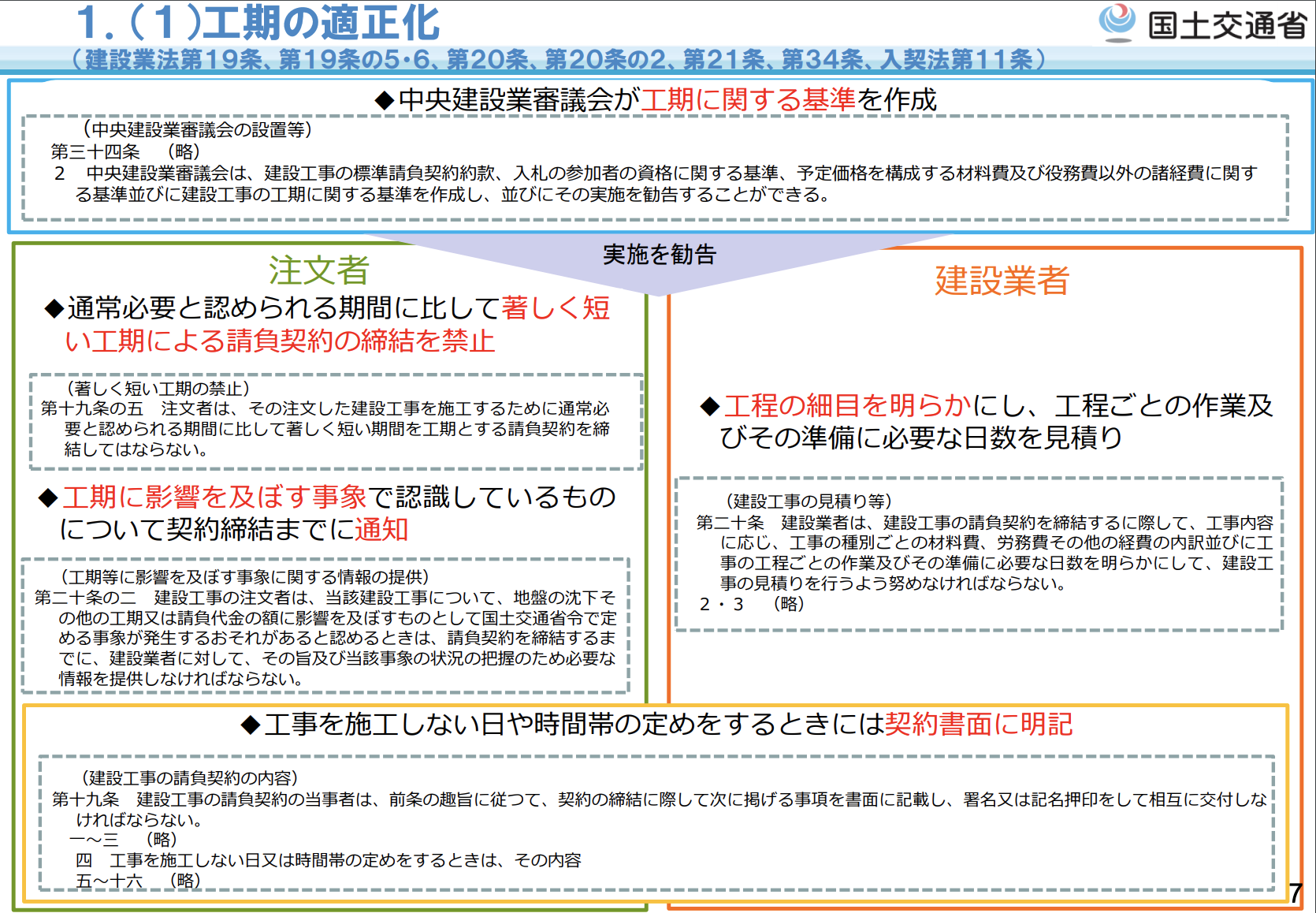

工期の適正化【著しく短い工期の禁止】

著しく短い工期の請負契約が禁止になります。

詳細は、下記の表のとおり。

※スマホを横にした方が見やすいです。

| 発注者側 | 建設業者側 | |

| 著しい短い工期の防止施策 | 著しく短い工期の請負契約の締結禁止地盤沈下など工期に影響が出る事象を認識しているなら、契約前に建設業者に情報提供する | 細かい工程と、工程ごとの作業と日数を見積もりで出す工事しない日・時間は書面で明記して相互に署名・捺印

※週休2日、祝日、年末年始、夏期休暇、多雪、寒冷、多雨、強風など |

| 工期の変更 | 必要があれば、工期を延長しなければならない | 天候不良などやむを得ない理由で工事が間に合わない場合は、発注者に工期延長を請求できる |

| 著しく短い工期の禁止に違反した場合 | 元請けと下請けが著しく短い工期の禁止に違反していると気づいたら、許可行政庁に報告しなければならない(公共工事の場合)元請けには支持処分が下る | 発注者が著しく短い工期の禁止に違反した場合は、許可行政庁に報告。許可行政庁から発注者に勧告がいき、発注者が従わないと公表されてしまう。

許可行政庁は、発注者に報告や資料を求めることができる。 |

出典:国土交通省「新・担い手三法について」

ちなみに、「著しく短い工期」の判定方法は下記の2つ。

- 中央建設業審議会の基準を参考にする

- 過去の似た工事を参考にする

最終的には、許可行政庁が工事ごとに判断することになります。

発注側は、工事の従事者が、

- 週休2日

- 36協定内の残業時間

で働けるように、最初から契約することとなります。

出典:国土交通省「新・担い手三法について」

週休2日制と36協定(残業規制)については、下記の2記事にまとめたので読んでみてください(^^)

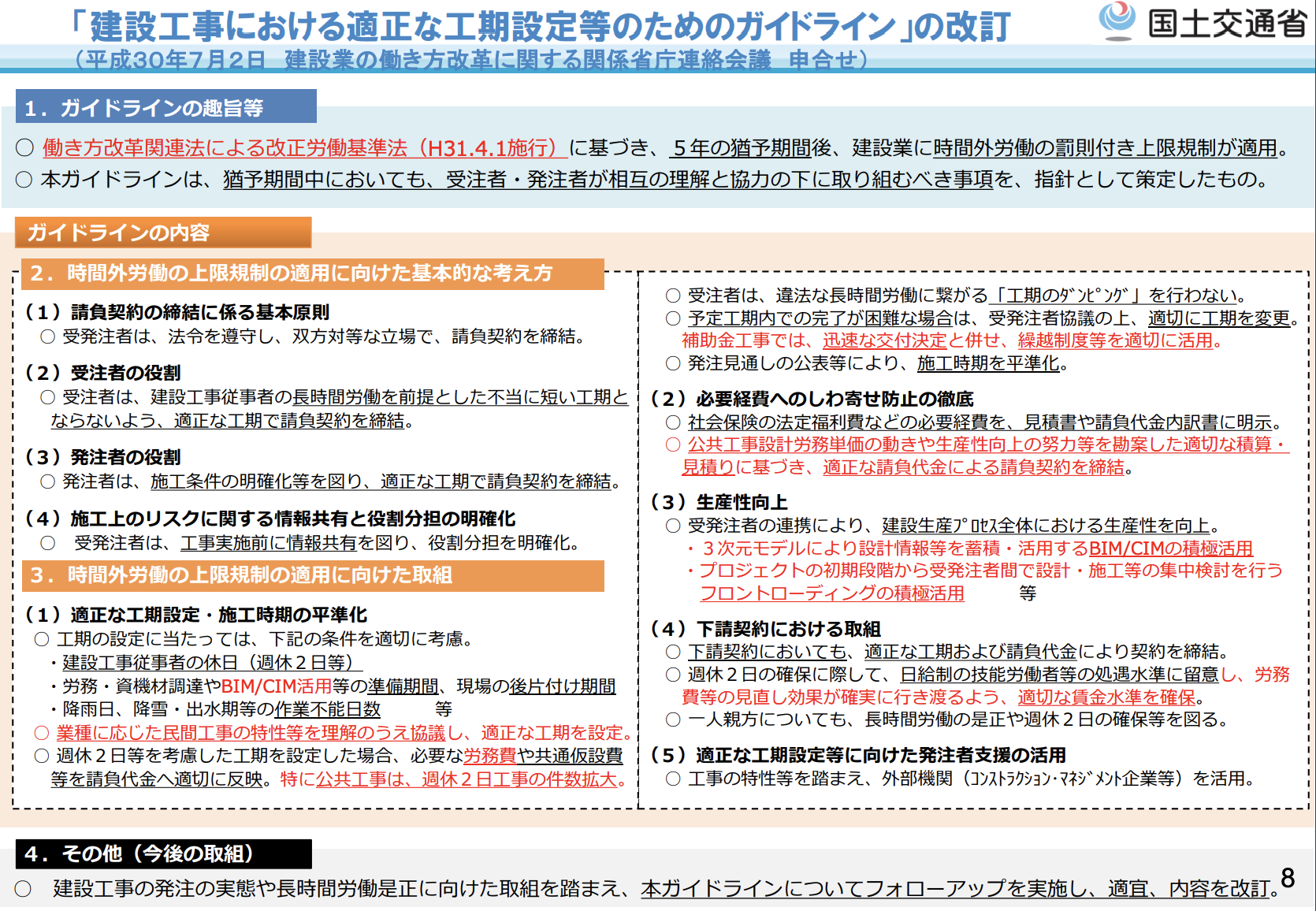

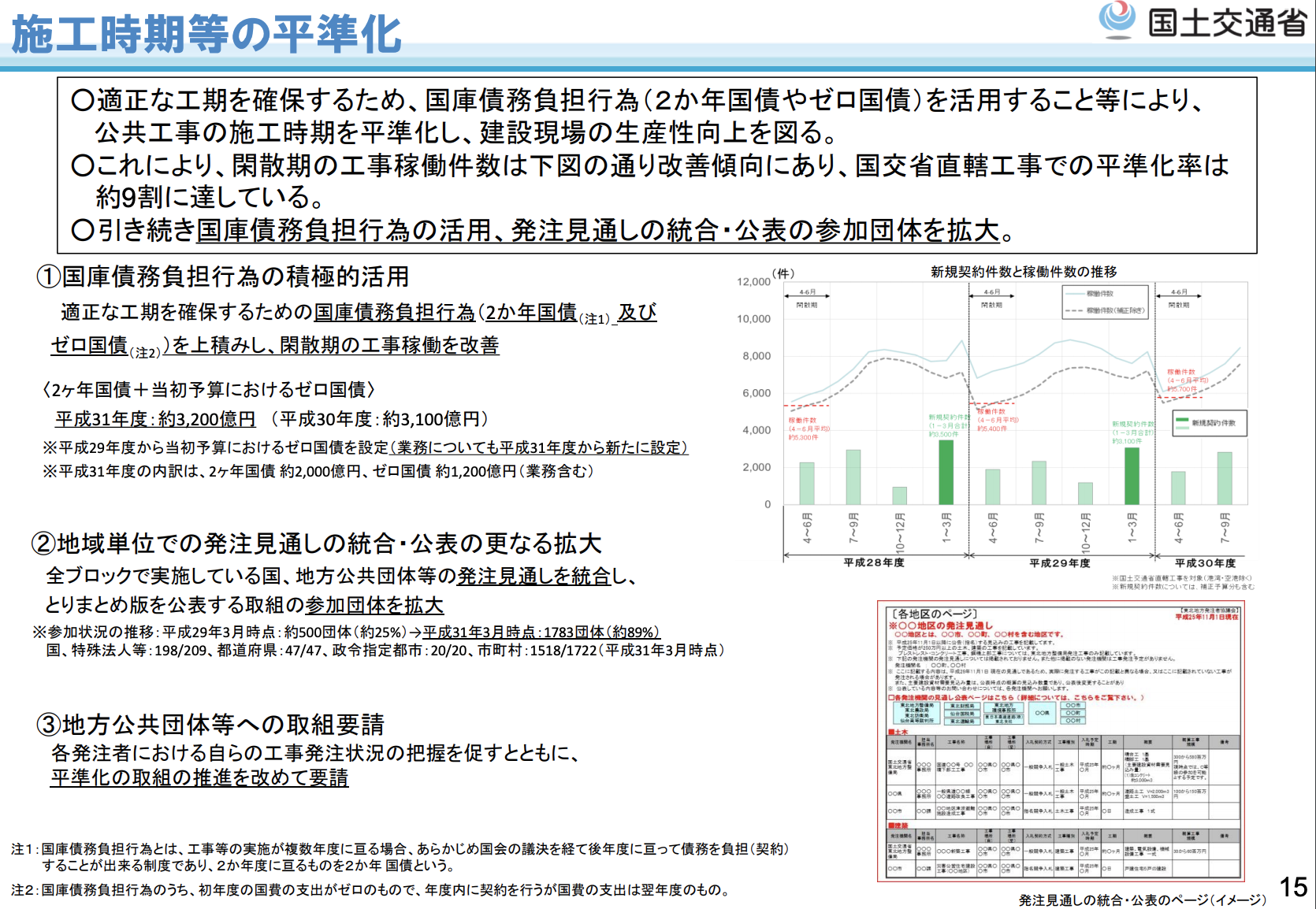

公共工事の施工時期の平準化

季節によって波の激しい公共工事が、1年内でできるだけ平準化されるようになります。

4~6月の閑散期も、公共工事が増えるイメージですね。

発注者(国や地方自治体)は、2か年国債やゼロ国債を活用して、工事を依頼します。

3月までの駆け込み工事ではなく、年度をまたぐ場合も工事の平準化の目的で国債を活用。

建設業者側が工事開始日を選択できる方式を積極的に活用するそうです。

やむを得ない理由で工事が年度をまたぐ場合は、速やかに繰越手続きを開始。

発注の前年度に設計と積算を終わらせて、発注年度の始めにスムーズに発注手続きをする感じです。

4~6月の工事の目標設定をして、早期発注を行う流れです。

出典:国土交通省「新・担い手三法について」

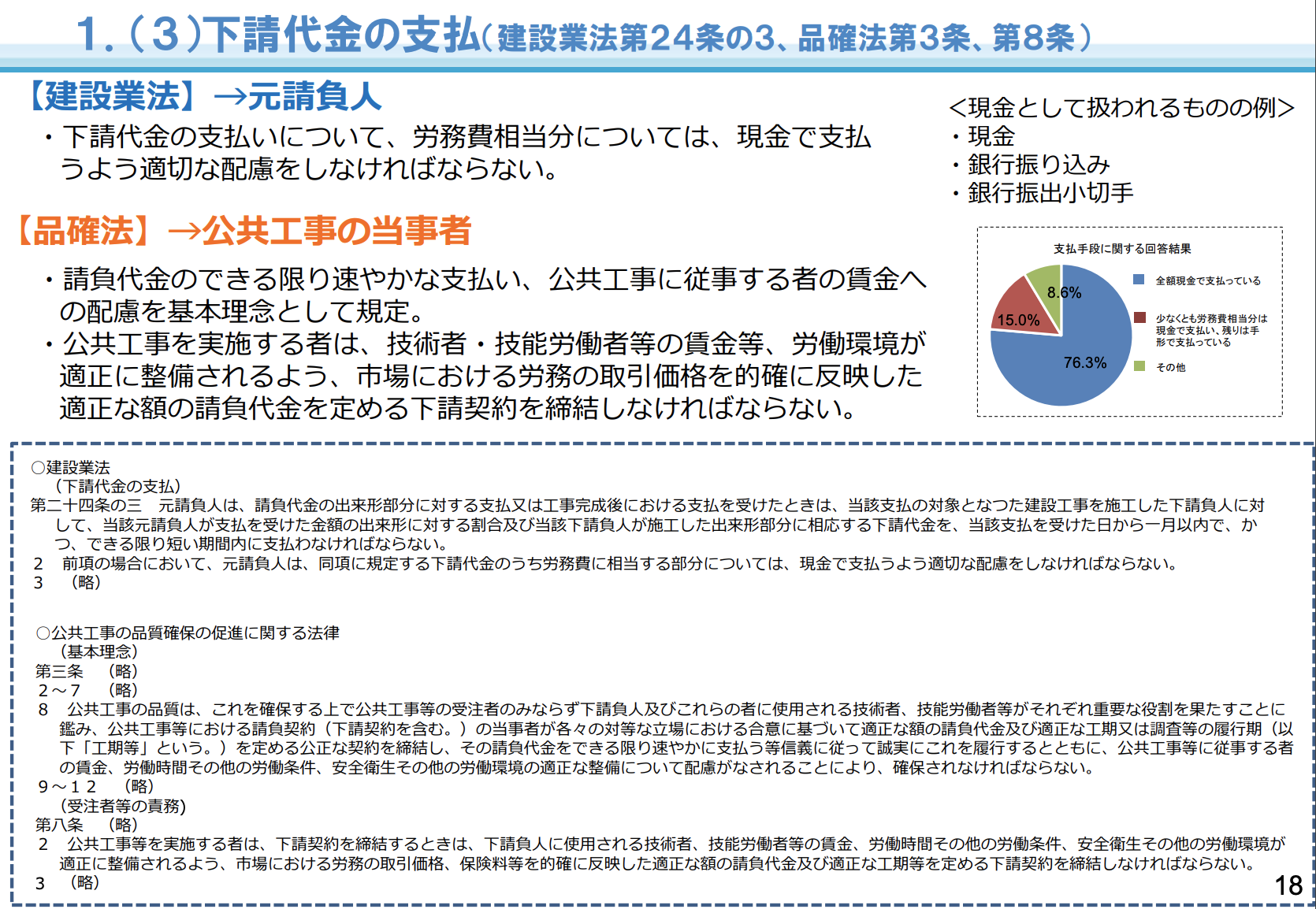

下請け代金の支払は現金にする

元請け業者は下請け業者の技術者のために、下請け代金を現金で支払うことになります。

多くの下請け業者は、技術者・労働者に対して現金で日当を払っています。

なので、

- 現金

- 銀行振り込み

- 銀行振手小切手

など、現金払いしやすい形で支払います。

また、下請けの技術者・労働者に適正な報酬を払えるよう、適正金額で下請け契約を締結しなければいけません。

出典:国土交通省「新・担い手三法について」

建設現場の生産性の向上

続いて「建設現場の生産性の向上」について解説します。

具体的な内容は、下記のとおり。

- 監理技術者の専任の緩和

- 技術検定制度の見直し【技士補の登場】

- 主任技術者の配置義務の見直し

- 建設資材製造業者への勧告

- 知識・技術・技能の向上

1つずつ解説しますね(^^)

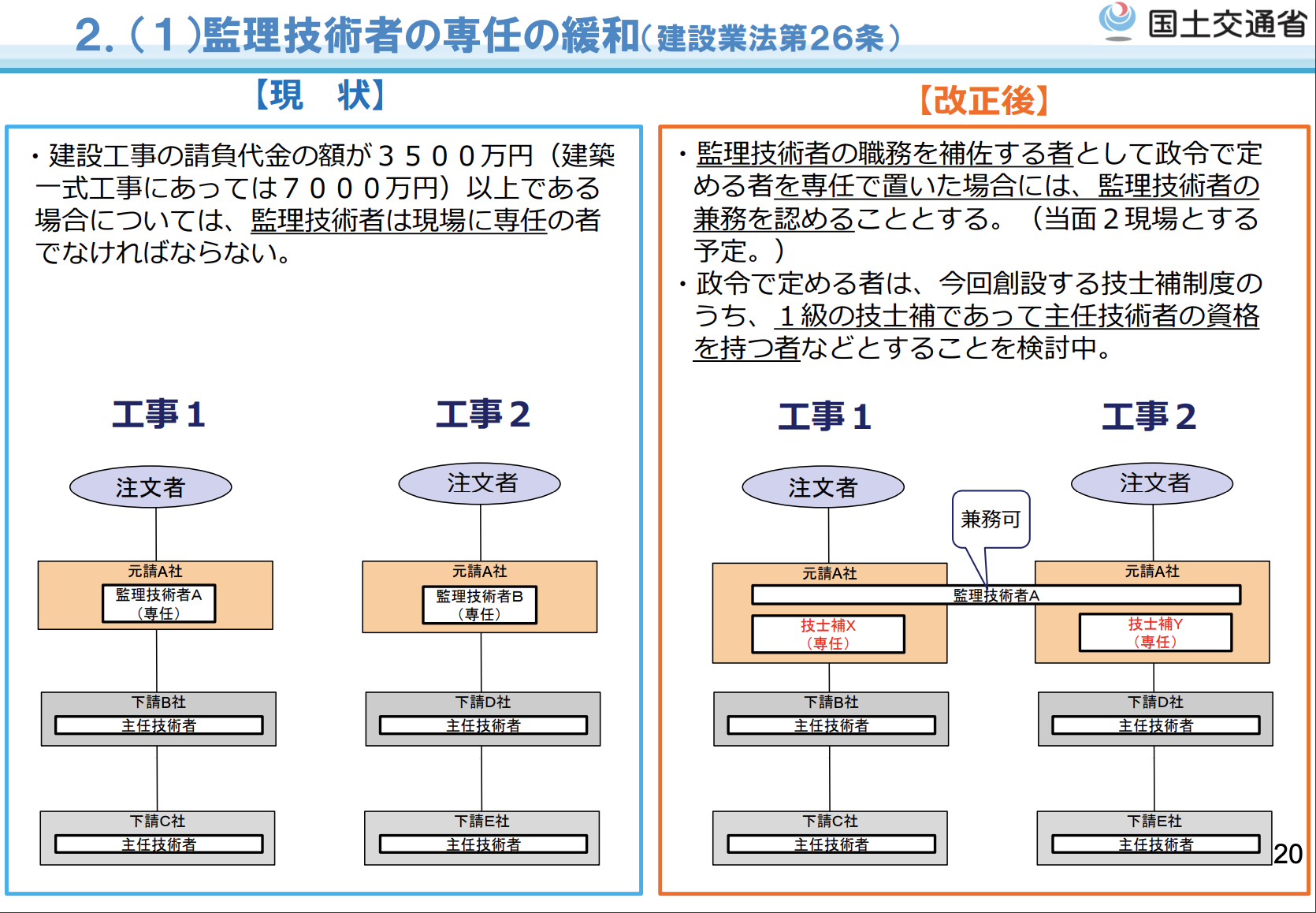

監理技術者の専任の緩和

従来は、請負金額3500万円(建築一式工事は7000万円)以上の工事は、現場に1人専任の監理技術者が必要でした。

※令和5年以降は請負金額4000万円(建築一式工事は8000万円)

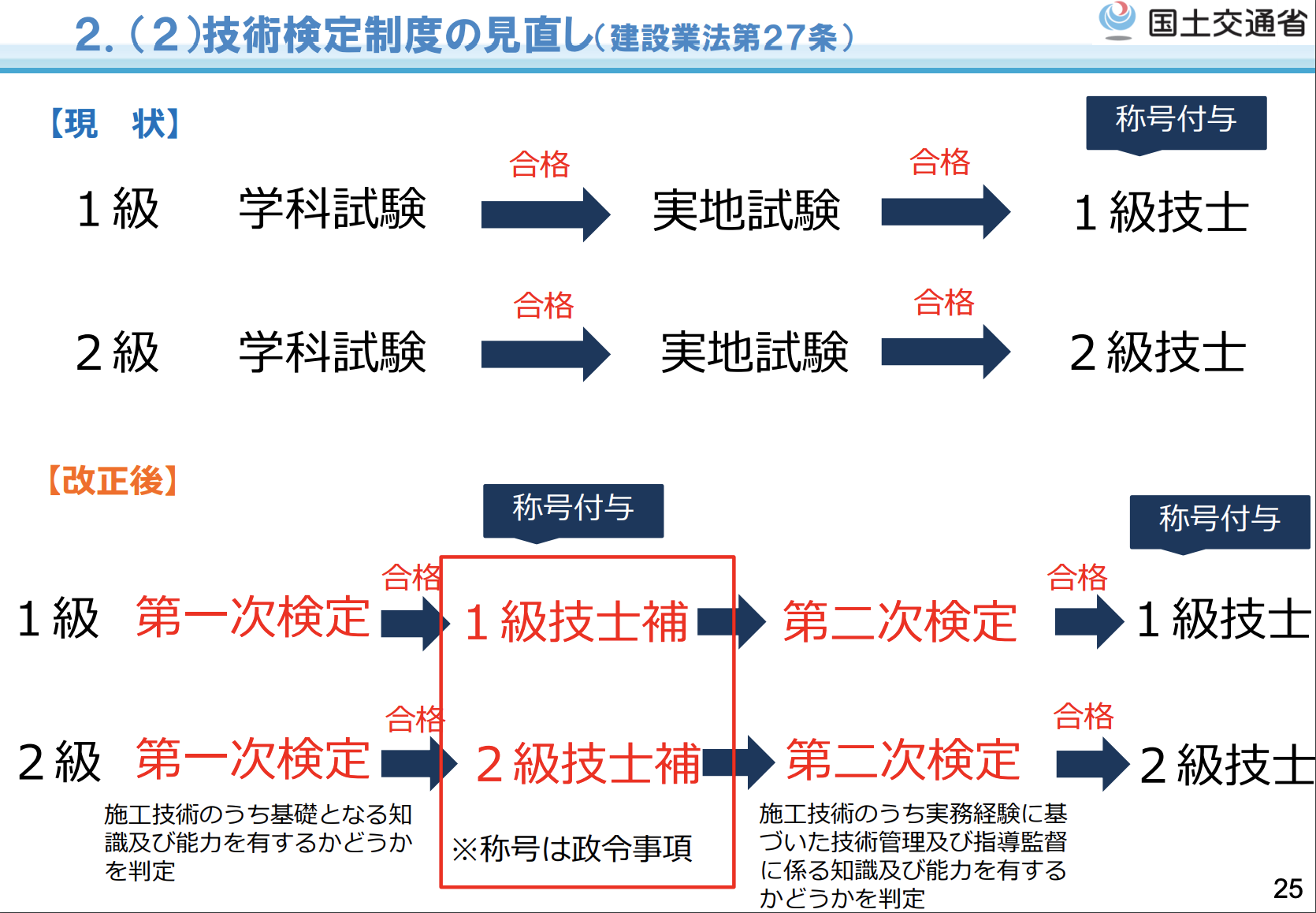

しかし今回の改正で、新たに「技士補」という資格が作られます。

技士補の資格保有者を現場に専任でおくことで、監理技術者は2現場まで兼務することができるようになります。

出典:国土交通省「新・担い手三法について」

詳しくは、技士補はいつから?【答え:2021年から!どんな資格かも解説】にまとめたので、興味あれば読んでみてください(^^)

技術検定制度の見直し【技士補の登場】

前述の「技士補」という資格が新設されます。

簡単にいうと、施工管理技士の補助資格です。

施工管理技士の

- 学科試験→合格

- 実地試験→不合格

の人に与えられる資格です。

出典:国土交通省「新・担い手三法について」

技士補についても、技士補はいつから?【答え:2021年から!どんな資格かも解説】にまとめたので、興味あれば読んでみてください(^^)

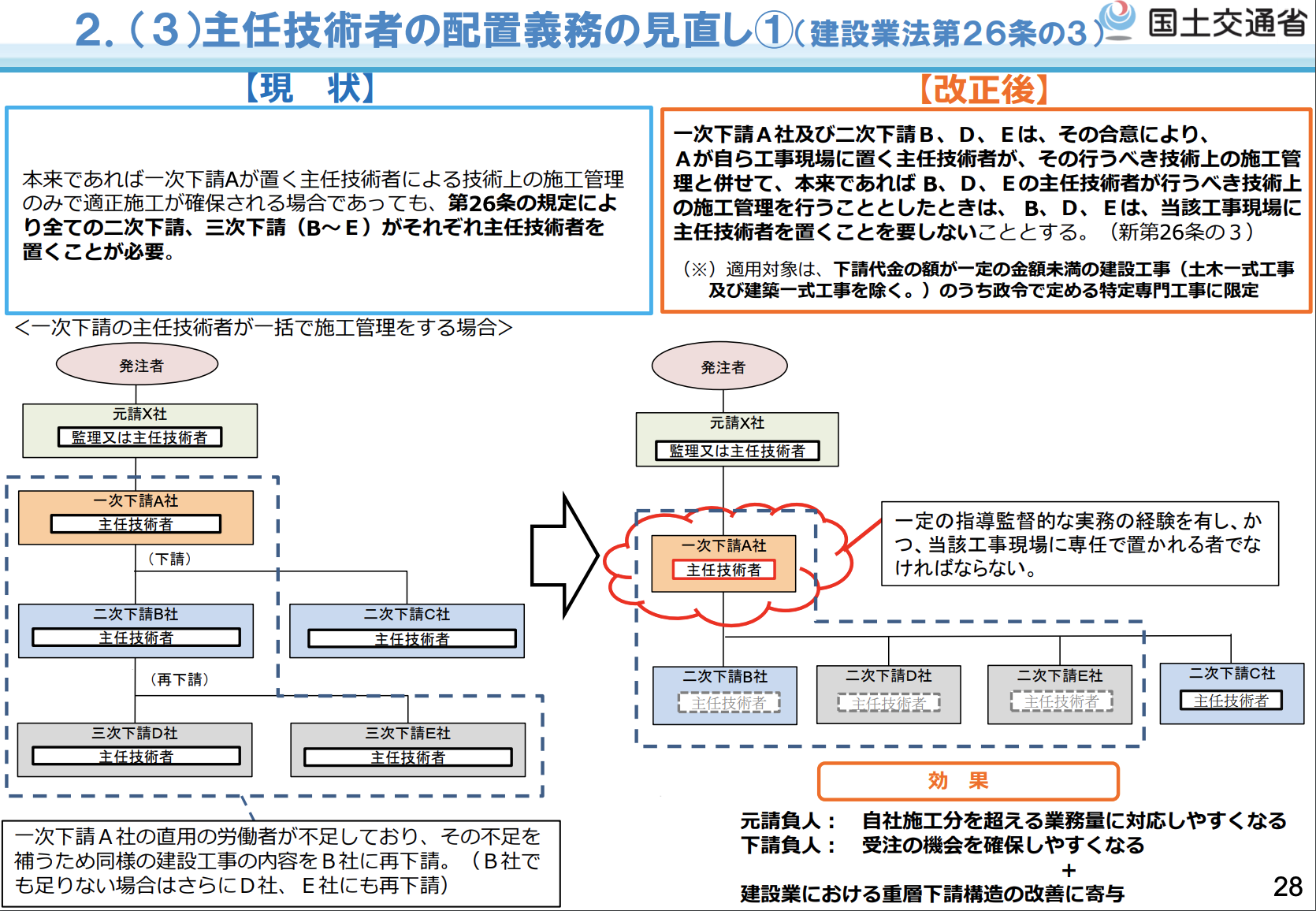

主任技術者の配置義務の見直し

従来はすべての現場に、元請け・二次請け・三次請け問わず主任技術者が必要でしたが、条件が緩和されます。

出典:国土交通省「新・担い手三法について」

ただし、

- 鉄筋工時

- 型枠工事

に限定されているので、すべての工事対象ではありません。

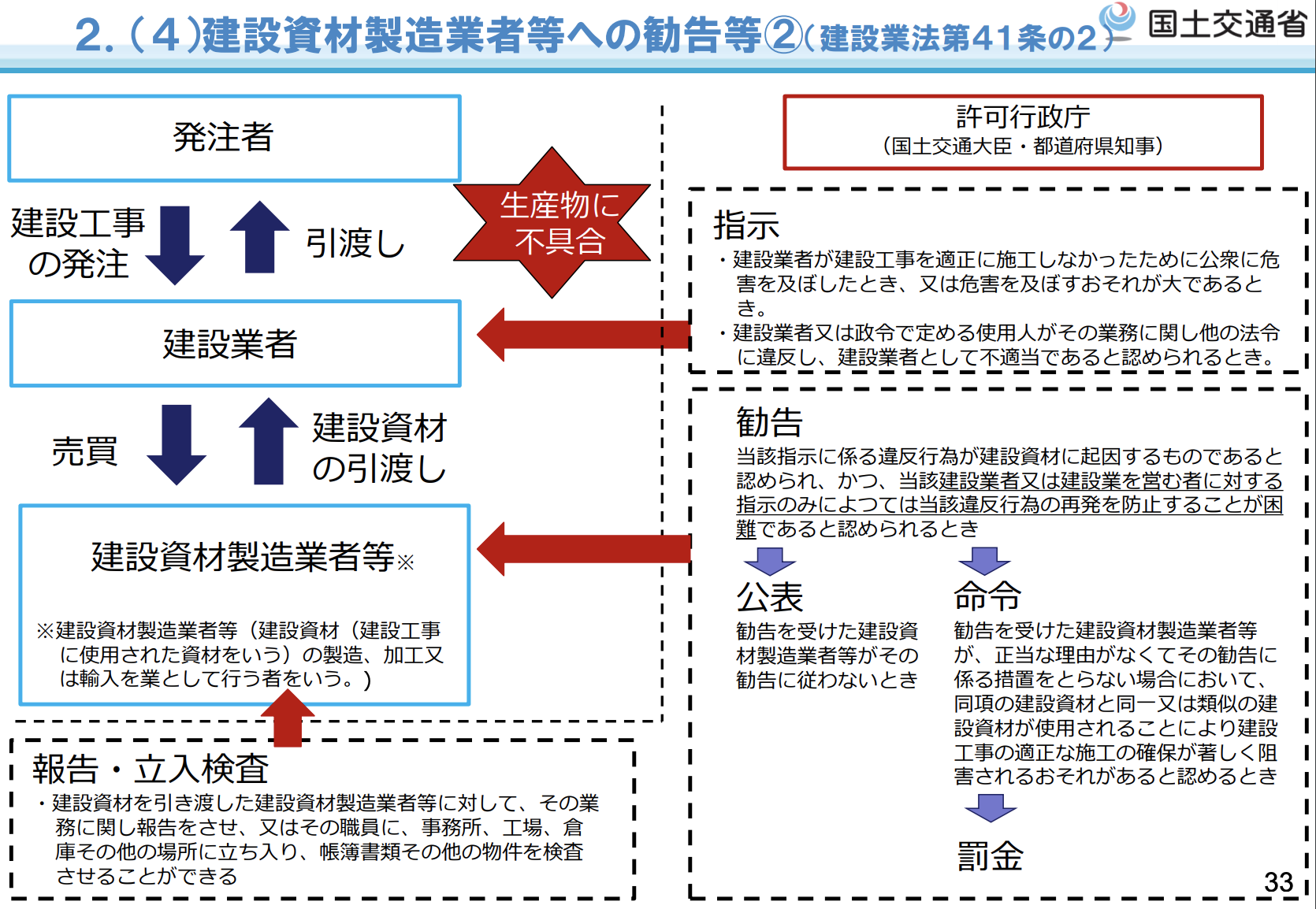

建設資材製造業者への勧告

建設資材製造業者が、

- 意図的に不良品を納品

- 検査員が不正を報告しない

という場合の対処法が整備されました。

具体的な対処の流れは、下記のとおりです。

- 立入検査

- 勧告

- 命令

- 罰金

- 公表(勧告に従わない場合)

出典:国土交通省「新・担い手三法について」

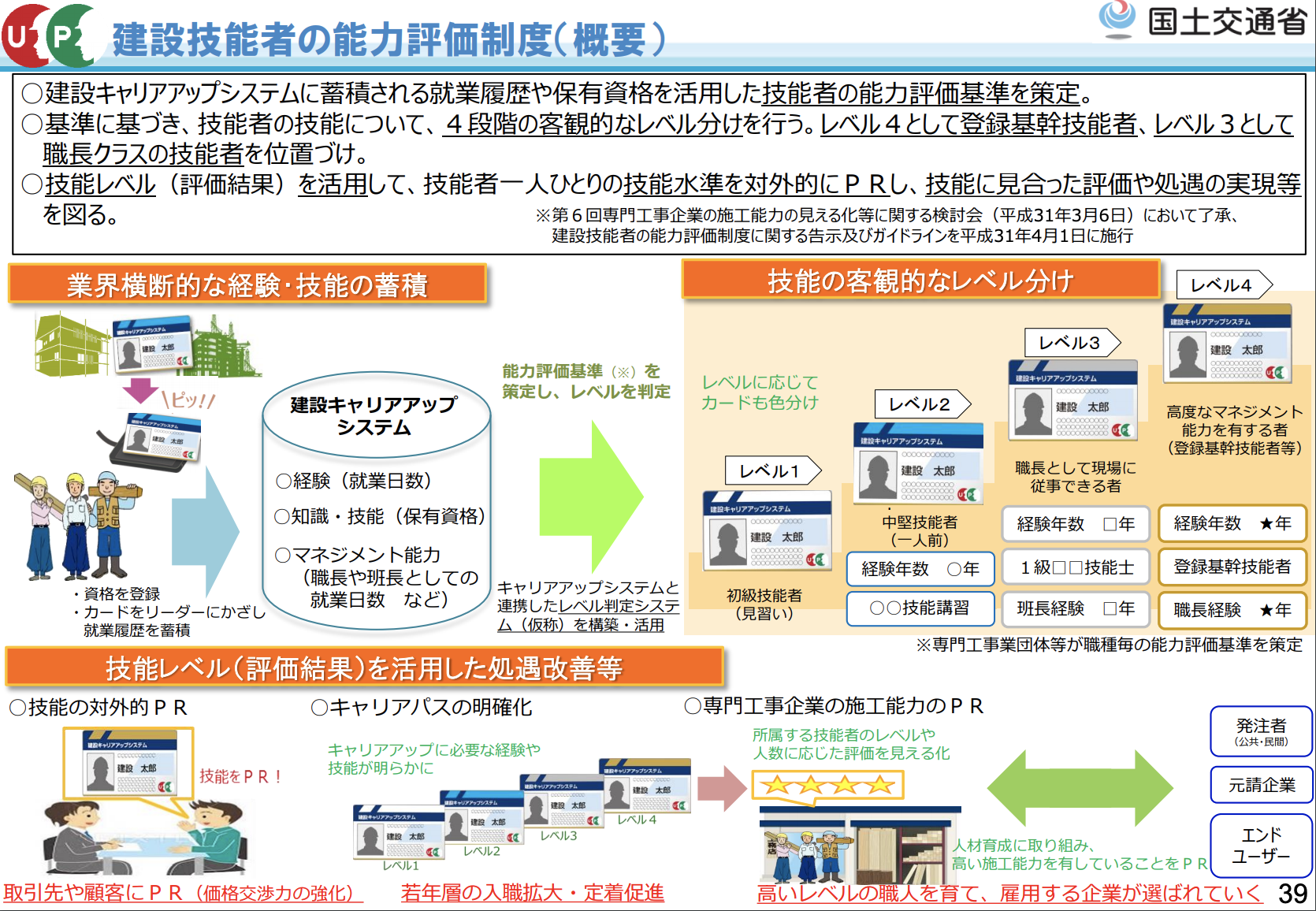

知識・技術・技能の向上

建設技術者はスキル向上のために、下記を積極的に取り組まないといけません。

- 技術者などの研修の参加

- Web上で公開している動画で職人の技術を学ぶ(多能工の育成)

- 登録基幹技能者資格の取得

- 技術検定の受検

- キャリアアップシステム(業界共通の評価基準)

出典:国土交通省「新・担い手三法について」

業界共通の評価基準になる「キャリアアップシステム」については、

働き方改革は建設業では無理なのか?【でもやらないとマズい】にまとめているので、興味あれば読んでみてください(^^)

持続可能な事業環境の確保

続いて「持続可能な事業環境の確保」について解説します。

具体的な内容は下記のとおり。

- 建設業の許可基準の見直し

- 建設業者の地位の承継について

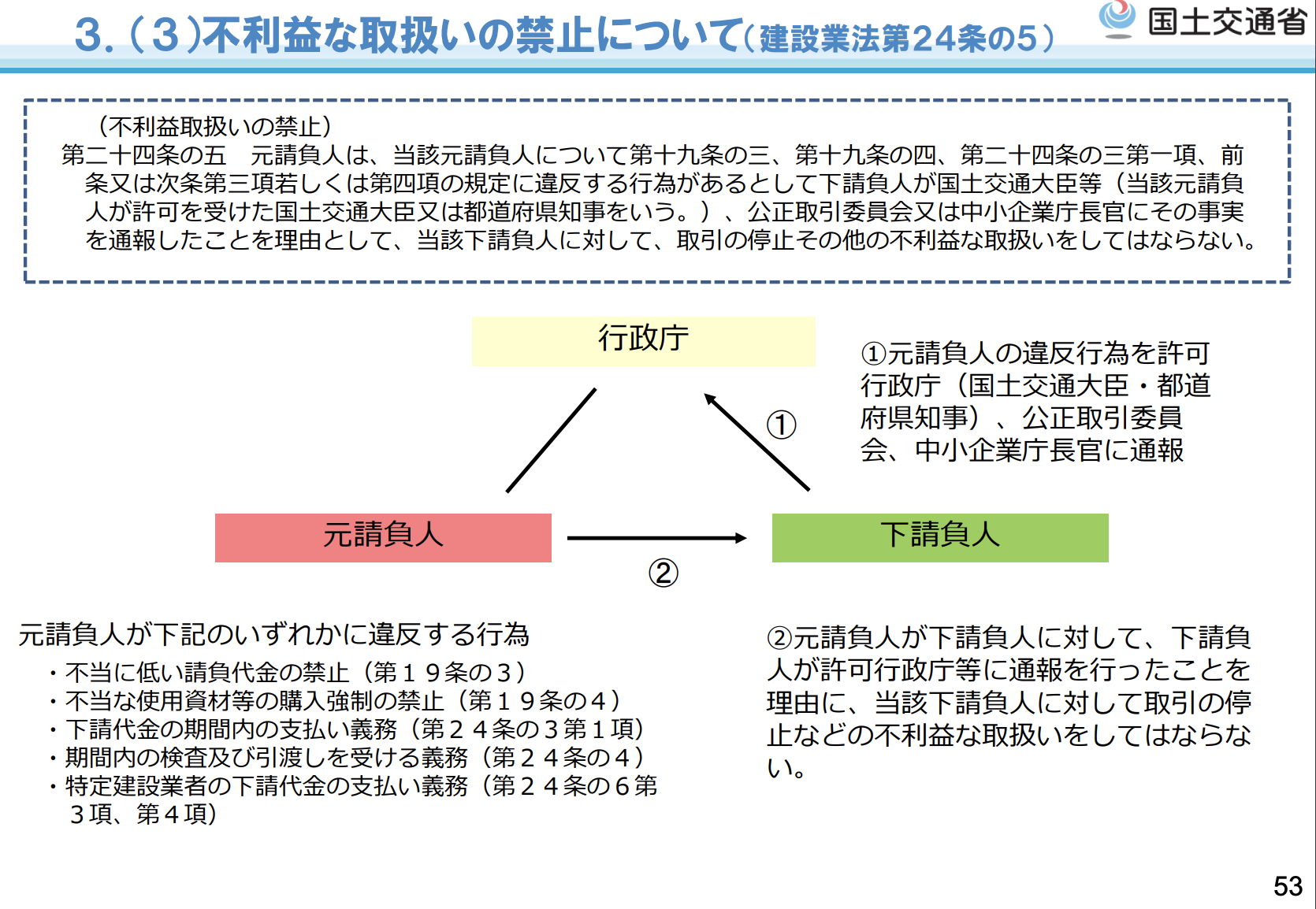

- 不利益な取り扱いの禁止

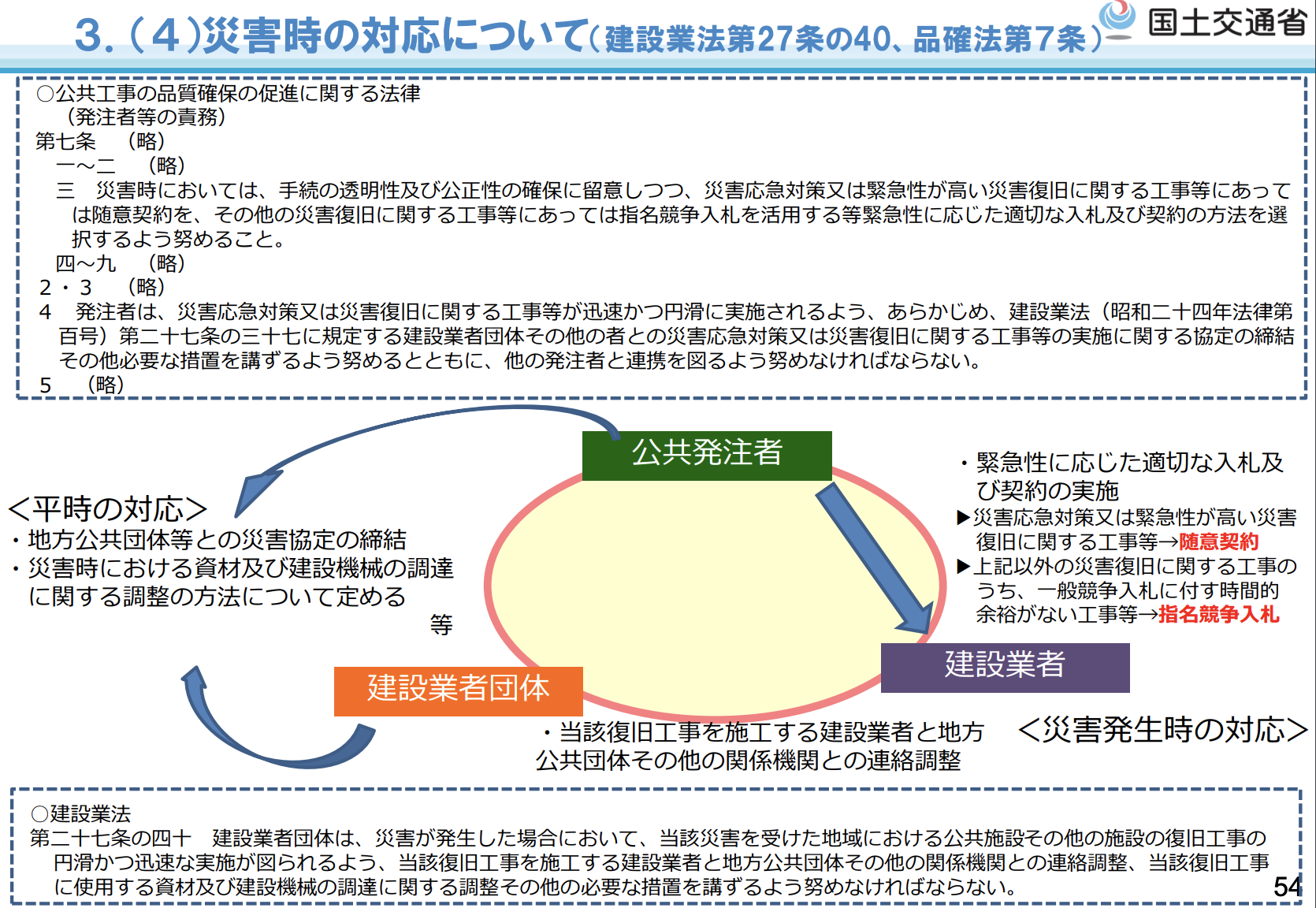

- 災害時の対応

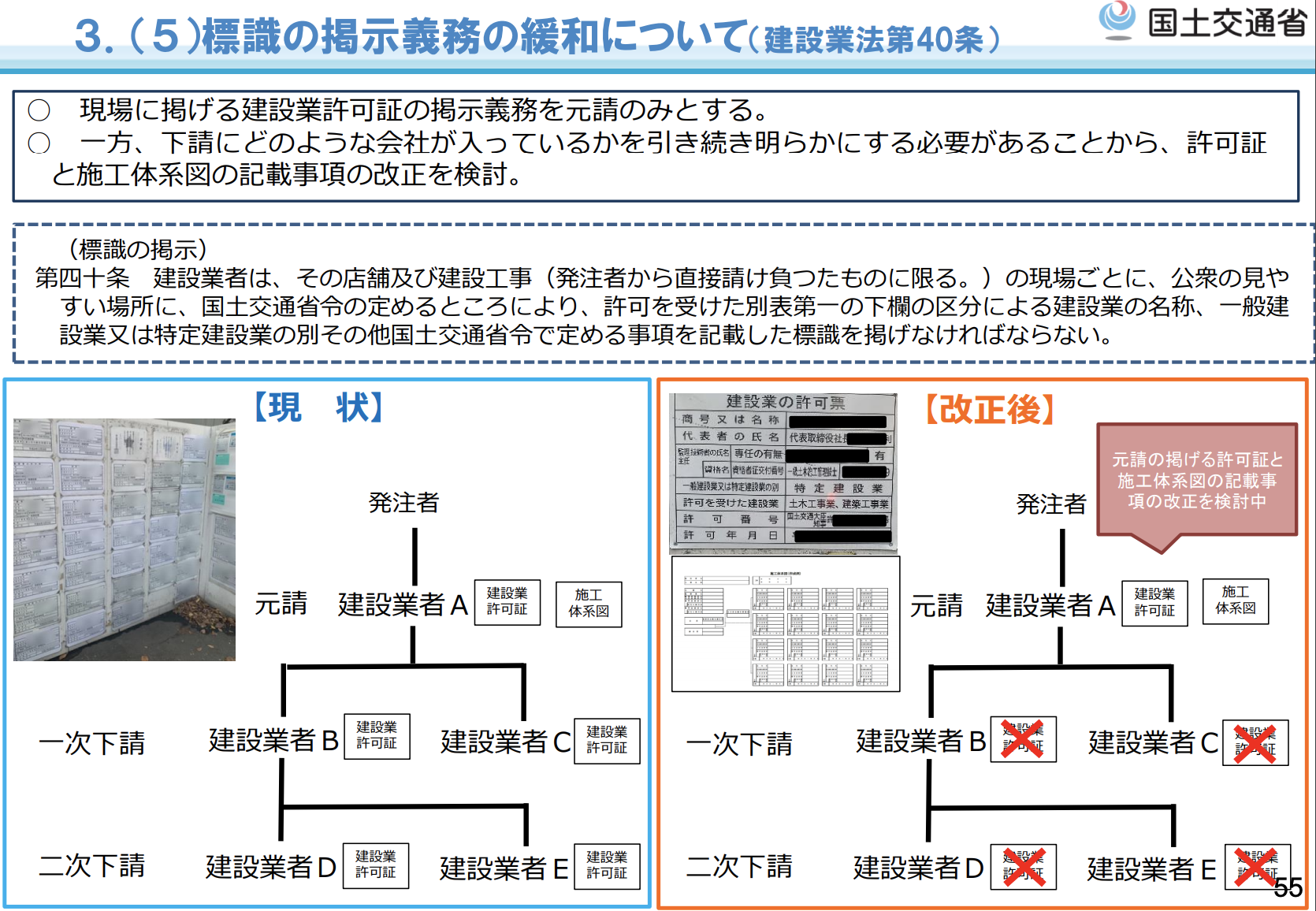

- 標識の指示義務の緩和について

1つずつ解説します。

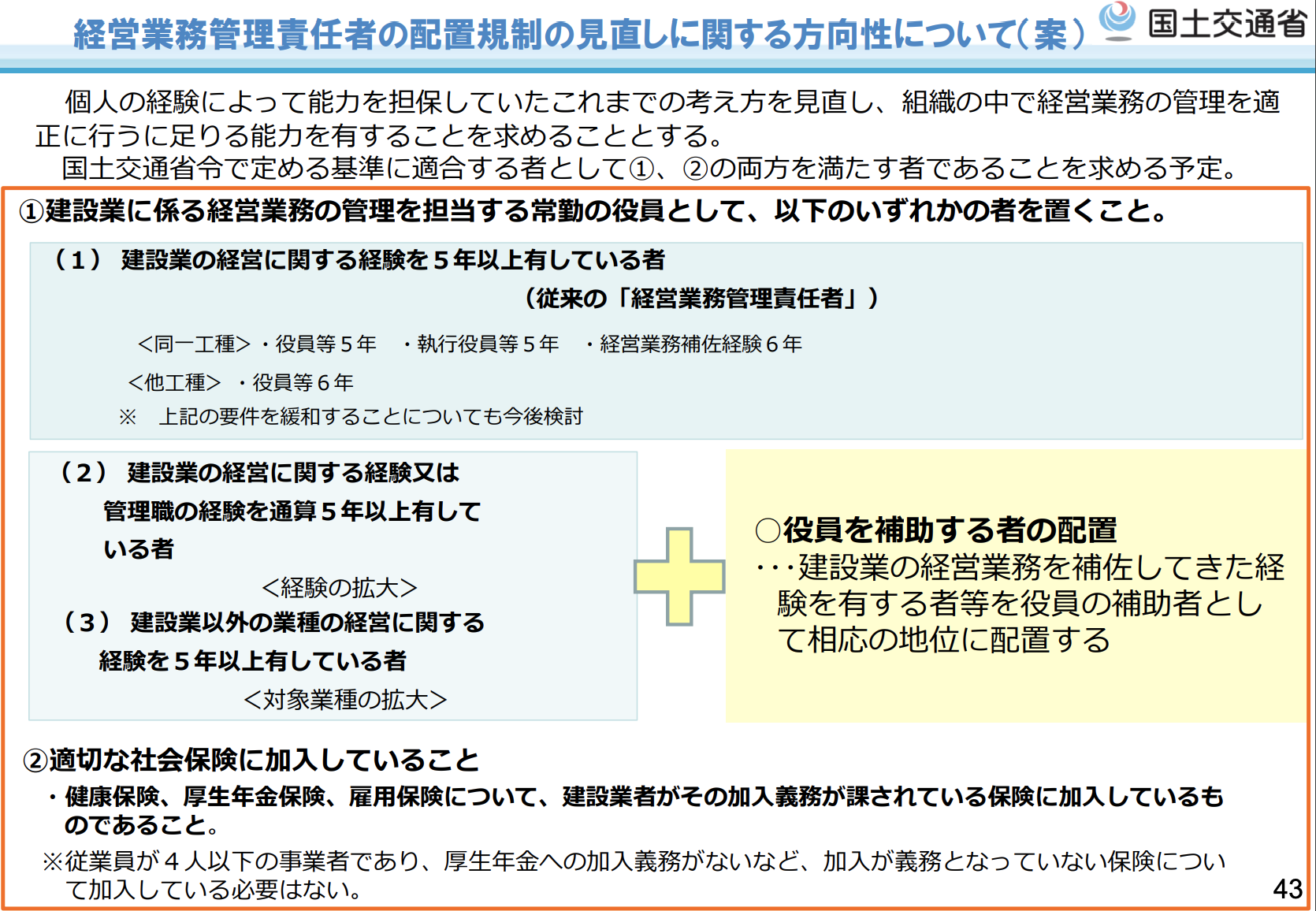

建設業の許可基準の見直し

簡単にいうと、社会保険未加入では建設業の許可がおりなくなりました。

出典:国土交通省「新・担い手三法について」

社会保険未加入業者が多かったことで、建設業は若者に不人気なところがありました。

イメージ払拭のためにも、今後の建設業許可には社会保険加入が必要です。

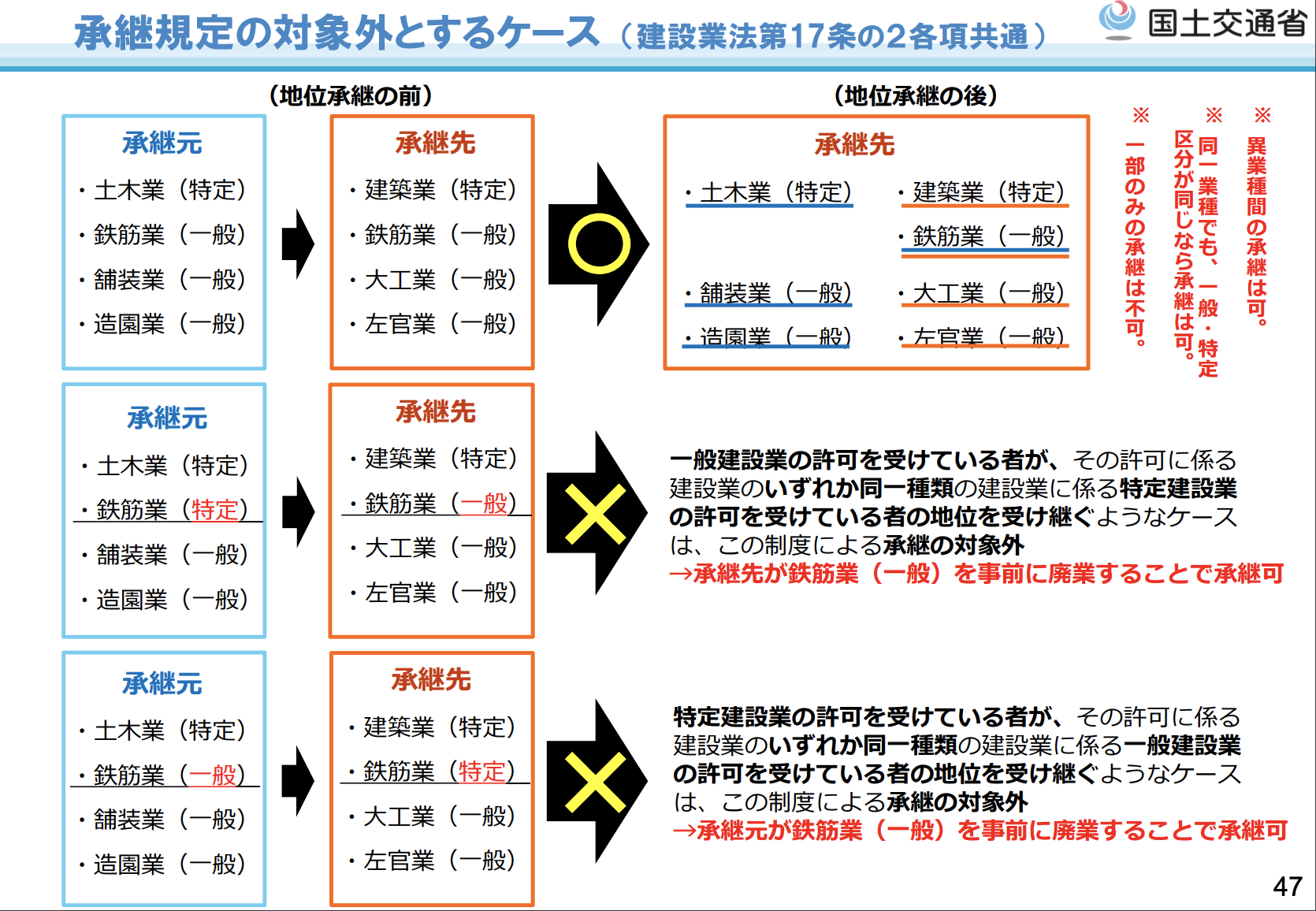

建設業者の地位の承継について

従来の建設業の事業承継では、承継後に新たに建設業許可をとる必要がありました。

でも改正後は、事前に許可を得れば建設業許可を承継できるようになります。

また、相続が発生したときは、死亡後30日以内に相続の許可を申請すれば承継できます。

ただし、承継できない建設業許可もあるので事前にチェックしましょう。

出典:国土交通省「新・担い手三法について」

不利益な取り扱いの禁止

元請け業者は下請け業者に対して、下記の行為の禁止と、義務が課されます。

- 不当に低い請負代金の禁止

- 不当な使用資材を強制的に購入させることの禁止

- 期間内に下請け代金を支払う義務

- 期間内に検査・引き渡しを受ける義務

- 特定建設業者の下請け代金の支払い義務

下請け業者は、元請け業者の不正を発見したら行政庁に通報することができます。

また、元請け業者は通報された腹いせに、下請け業者に不利な取り扱いはもちろん禁止です。

出典:国土交通省「新・担い手三法について」

災害時の対応

災害が起きたとき、復旧工事の依頼は下記のようになります。

- 緊急性の高い災害復旧工事→随意契約(指定業者に発注)

- 上記ほど急がないけど、一般競争入札をする時間がないとき→指名競争入札(特定の業者だけが入札に参加)

出典:国土交通省「新・担い手三法について」

災害発生時に、迅速に復旧工事をスタートできるための改正です。

標識の指示義務の緩和

現場の建設業許可証の掲示は、元請けのみでOKになります。

現在は、許可証と施工体系図の記載事項の改正を検討している状態です。

出典:国土交通省「新・担い手三法について」

その他の改正点

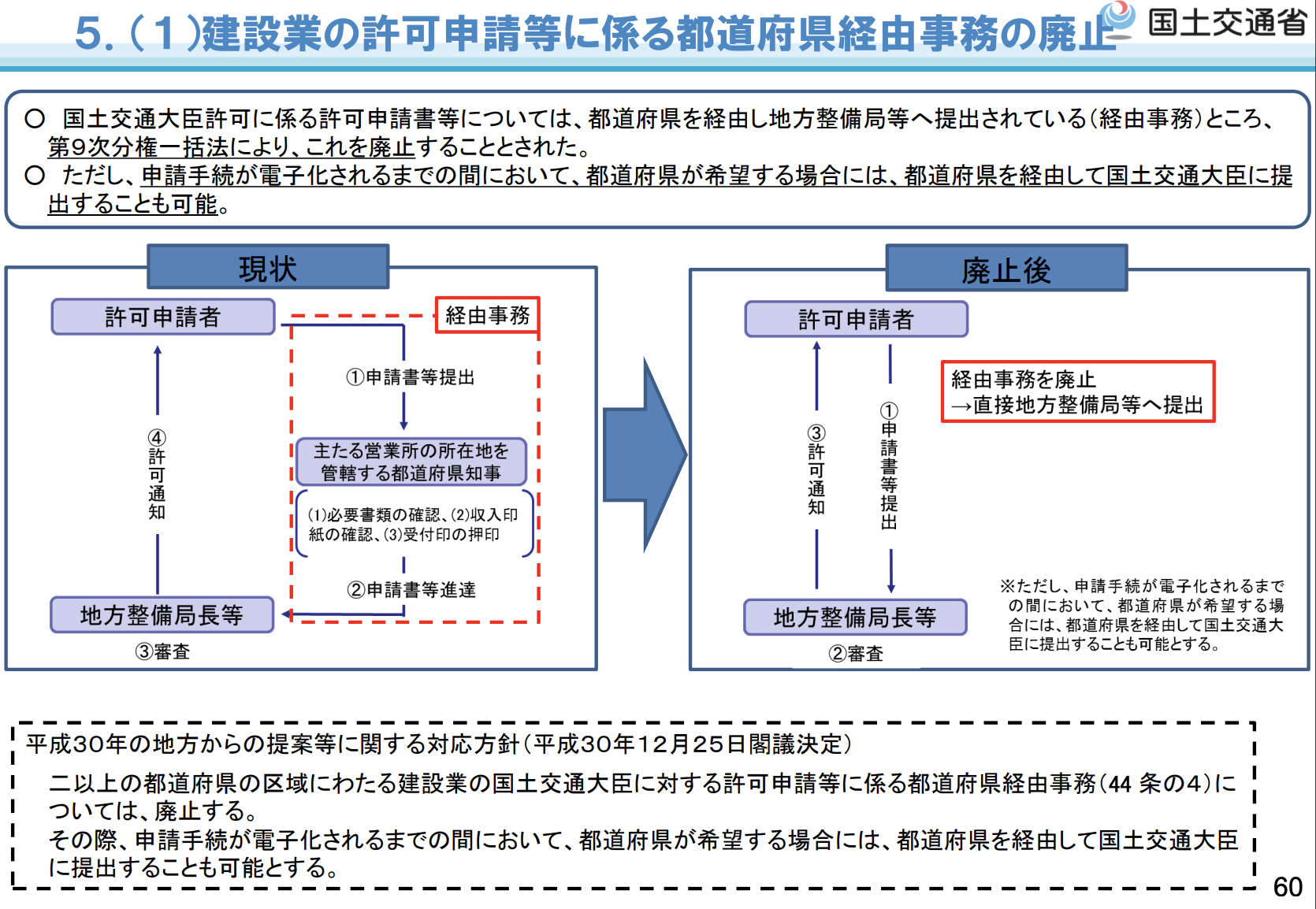

新・担い手三法のその他の改正点は、下記の2つです。

- 建設業許可申請で都道府県経由の事務を廃止

- 建退共制度の見直し

1つずつ解説しますね。

建設業許可申請で都道府県経由の事務を廃止

従来、建設業の許可申請は一度都道府県と通して地方整備局に送られていました。

ですが申請手続きの電子化に伴い、都道府県経由の事務が廃止されます。

出典:国土交通省「新・担い手三法について」

ようは、無駄な工程を省いて効率化されるイメージです。

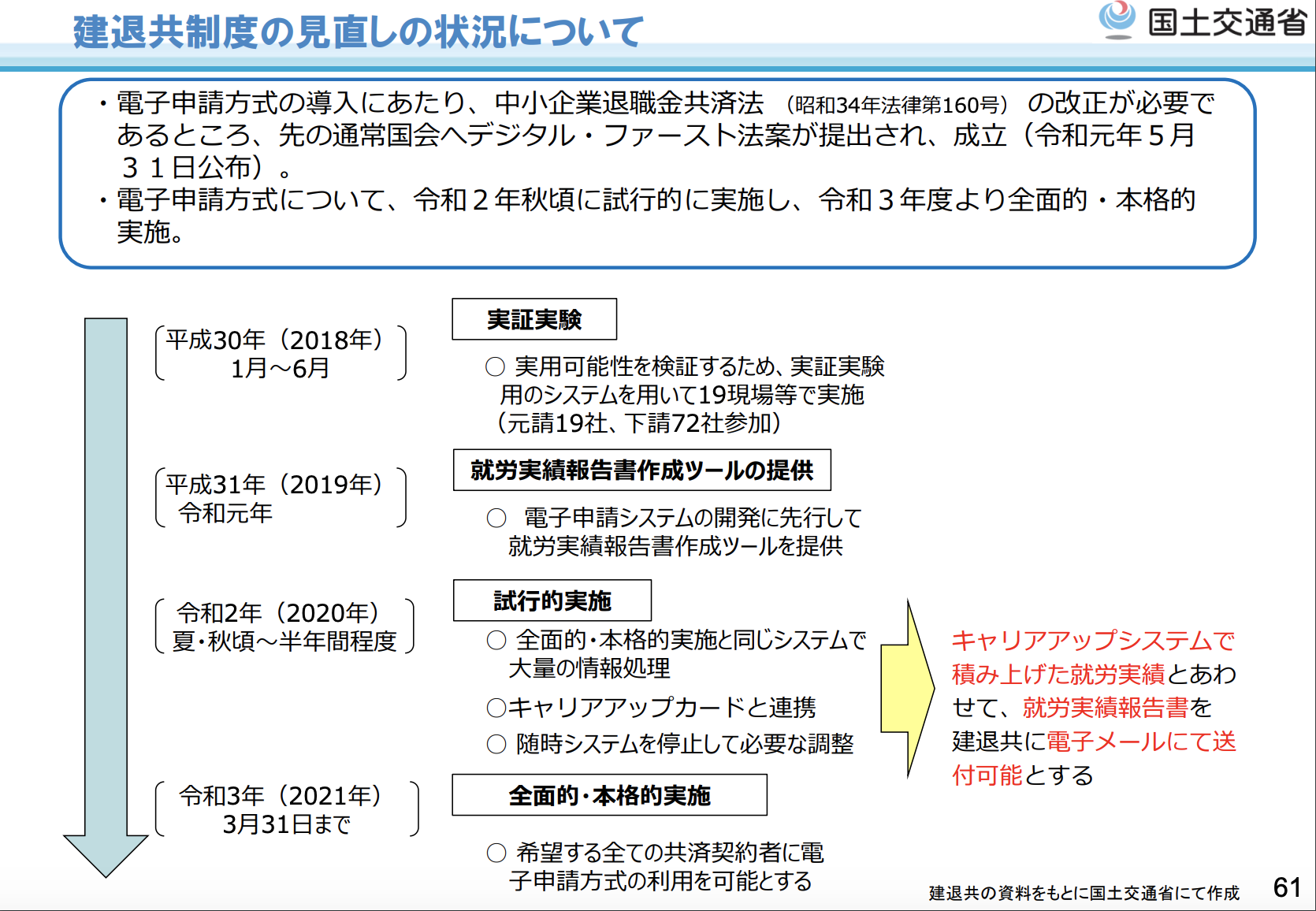

建退共制度の見直し

キャリアアップシステムで積み上げた就労実績とあわせて、就労実績報告書を建退共にメールで送れるようになります。

キャリアアップカードと連携するイメージですね。

出典:国土交通省「新・担い手三法について」

まとめ【新・担い手三法で建設業界が変わる】

この記事をまとめます。

- 建設業の働き方改革の促進で、激務が減るかもしれない

- 著しく短い工期の工事が減るかも

- 技士補の登場で、監理技術者の不足を解消できる

- 新しく建設業許可をもらうには、社会保険加入が必要

- 元請けが下請けに、不利益な取り扱いはできなくなる

新・担い手三法の理解の参考になればうれしいです(^^)

ちなみに、施工管理技士の補助資格として「技士補」が新設されるわけですが、施工管理技士試験についても知っておきましょう。

施工管理技士の試験については、

施工管理技士の資格の種類や試験の難易度にまとめたので、読んでみてください(^^)

あなたの参考になればうれしいです。