「建設業って何歳まで働けるの?」

「定年後も働いていけるのかな…?」

「老後の生活が不安だなぁ…」

こういった疑問や不安に応える記事です。

この記事でわかることは下記のとおり。

- 建設業の定年がわかる

- 定年後も働けるとわかる

- 定年後に向けてやっておくべき準備がわかる

- 老後生活に必要なお金がわかる

私たち「ワット・コンサルティング」は、施工管理の技術者派遣や技術研修の会社です。

「SUN-SUKE」というベテラン向けの転職サポートも運営しています。

結論、建設業界では定年後も働ける求人が増えています。

そして、定年後に元気に働く人も多いです。

この記事では「定年後の働き方」を解説するので、人生設計の参考にしてみてください。

公的年金だけではゆとりある老後生活が難しい可能性もあるので、老後資金を貯めていく必要性もあるでしょう。

建設業界は深刻な人手不足もあり、ベテランを積極的に採用し、働きやすい環境を整えている会社も多いです。

定年後も長く活躍するために「今からできる準備」も解説するので、今日からできることを始めてみてください。

また、「老後に必要なお金」のシミュレーションも解説しているので、老後生活の参考にどうぞ。

それでは、さっそく見ていきましょう!

目次

【まず】2025年4月から65歳定年制が義務化される

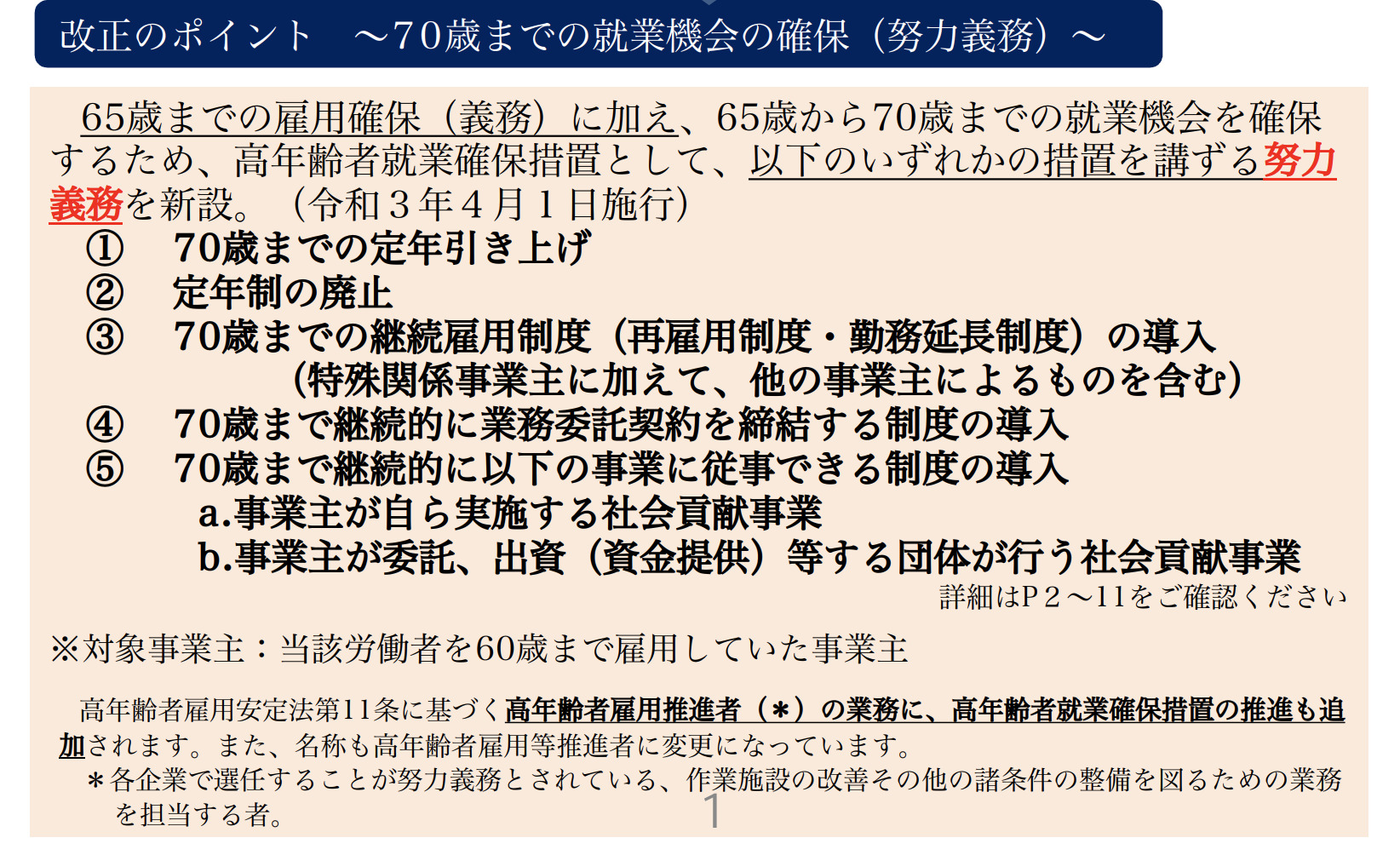

まず基礎情報ですが、「高年齢者雇用安定法」という法律が改正され、2025年4月からすべての企業で「65歳定年制」が義務化されます。

旧高年齢者雇用安定法では「60歳未満の定年禁止」が定められており、また、企業ごとに下記のいずれかの「65歳までの雇用確保措置」を講じることが決められていました。

- 65歳までの定年引き上げ

- 定年制の廃止

- 65歳までの継続雇用制度を導入(再雇用制度・勤務延長制度など)

これが、2025年4月から「65歳定年制」が義務化され、企業の雇用の努力義務が「70歳」まで引き上げられます。

出典:厚生労働省「高年齢雇用安定法改正の概要」

結論、建設業界も「65歳定年」が義務化され、企業によっては70歳まで働くことが可能です。

特に建設業は人材不足が深刻【ベテランが活躍しやすくなっている】

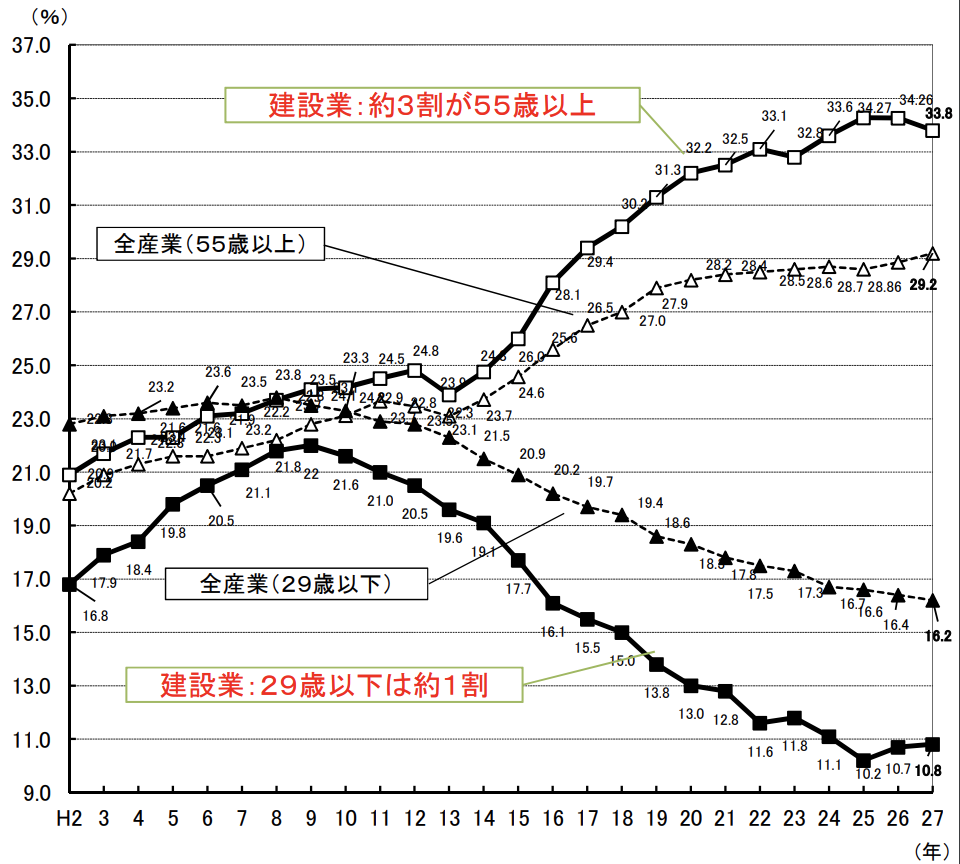

定年が引き上げられる主な理由は、「少子化で働き手が不足しているから」です。

特に建設業界は人材不足が進んでおり、ベテランが退職してしまうと深刻な事態になってしまいます。

出典:国土交通省「建設産業の現状と課題」

こうした背景から、企業側でも65歳以上のベテランを積極的に雇用しています。

結論、建設業界は「希望すれば長く働ける時代」に入っているといえるでしょう。

定年後も働きたい人が増えている

「高齢社会白書」を見てみると、定年後も働きたい人が多いとわかります。

定年後も働きたい主な理由は下記のとおり。

- 収入がほしいから:51%

- 仕事そのものが面白い、自分の活力になるから:15.8%

- 仕事を通じて友人や仲間を得ることができるから:6.9%

- 働くのは体によいから、老化を防ぐから:23.1%

- その他:1.8%

参考:高齢社会白書

現代の60代は「まだ若い」「まだ働ける」という認識も広まっており、継続して働きやすい環境になっています。

参考:PRTIMES「【LINEリサーチ】お年寄りだと思う年齢の全体1位は70~74歳、10代・20代では60代からお年寄りと認識する傾向 年齢にギャップを感じる有名人1位は「明石家さんま」、次いで「水谷豊」「竹内まりや」」

定年後も建設業で働く場合の環境【働きやすい】

企業側もベテランの建設人材を採用したいので、「働きやすい環境」を整えてくれています。

全国建設業協会が実施したアンケートによると、企業側の高年齢者雇用の取り組みが強化されているようです。

継続雇用や定年の引き上げを実施していることがわかります。

65歳以降の業務内容の変化【現役と変わらない人も多い】

独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査結果によると、建設業界の定年後の業務内容の変化は下記のとおりです。

- 定年前とまったく同じ仕事:51%

- 定年前と同じ仕事であるが、責任の重さが軽くなる:38.5%

- 定年前と同じ仕事であるが、責任の重さが重くなる:0.5%

- 定年前と一部異なる仕事:2.9%

- 定年前とまったく異なる仕事:0.3%

- その他:1%

参考:独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)「JILPT成果の概要2019令和元年度」

定年前と同じ仕事をしているシニア人材が多いとわかります。

また、仕事の責任が軽くなる傾向もあるようですね。

- 現役と変わらずバリバリ働きたい

- 少し責任を軽くして働きたい

など、自分の意向を受け入れてくれる企業も増えている状況です。

安全衛生面の企業の対応【配慮あり】

定年後の就業環境で気になるのは「安全面」ですよね。

一般的に、年齢を重ねるほどケガや病気のリスクは高まっていくものです。

全国建設業協会のアンケート結果によると、高年齢労働者の安全衛生面の措置を取り組んでいる企業が多いようです。

「若い人には負けないぞ!」という気持ちは素晴らしいですが、ケガをしてしまってからでは遅いです。

現役時代と変わらず働ける会社を選ぶのも大切ですが、年齢に対する配慮がある会社を選ぶことも重視しましょう。

定年後に転職する人も増えている【再雇用以外の進路】

「定年→再雇用」というイメージが一般的かもしれませんが、建設業界では定年を機に転職する人も増えています。

前述のとおり、ベテラン人材を積極的に採用したい企業が増えているので、「定年=転職のチャンス」でもあるわけです。

事実、私たちワット・コンサルティングが運営する「SUN-SUKE」でも、定年を機に転職する人が多いです。

※SUN-SUKEに「利用者の声」を載せているので、参考にどうぞ。

定年後の選択肢が多いのも、建設業界の魅力といえるでしょう。

65歳以降の平均年収【下がるけど公的年金を受給できる】

ちなみに、建設業界では60代から年収が下がる傾向です。

下記は、厚生労働省の賃金構造基本統計調査から割り出した「建設業界の年齢別の平均年収」です。

| 年齢 | 平均年収 |

| 40~44歳 | 583万円 |

| 45~49歳 | 645万円 |

| 50~54歳 | 651万円 |

| 55~59歳 | 648万円 |

| 60~64歳 | 517万円 |

| 65~69歳 | 413万円 |

| 70歳~ | 359万円 |

参考:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

年収は下がりますが、65歳から公的年金を受給することが可能です。

公的年金の平均受給額は175万円くらいなので、年収が下がってもある程度はカバーできるとわかります。

- 70歳以降の平均年収:約359万円

- 公的年金の平均受給額:約175万円

- 合計:約534万円

※老後のお金のシミュレーションは、後ほど詳しく解説します。

定年後も建設業界で活躍するための4つの準備【必要な資格やスキル】

定年後もできるだけ長く活躍するためには、下記の4つの準備を進めておきましょう。

良い条件で働ける可能性が高まります。

- 資格を取得しておく

- マネジメント経験を積んでおく

- 時代の変化に対応する

- 健康維持に努める

1つずつ解説しますね。

①資格を取得しておく

できるだけ上位資格を取得しておきましょう。

資格があることで、定年後の転職や雇用条件が良くなるから。

具体的には、下記のような資格が望ましいです。

- 施工管理技士

- 建築士

資格を取得するコツは、下記の記事も参考にどうぞ。

②マネジメント経験を積んでおく

ベテラン人材は、マネジメント力が求められるから。

「若手の育成」などを任されることも多いので、マネジメントができないと苦戦します。

マネジメントの本を読んで勉強するなど、できることはやっておきましょう。

「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」などを参考にどうぞ。

③時代の変化に対応する

建設業界もどんどん進化しているため、時代に合ったやり方を理解していきましょう。

特に近年は、ITやAIが建設業界でも導入されています。

参考:建設業界が現場にAIを導入!AIは人間の仕事を奪うのか?

これまで当たり前とされていたやり方が、今後も当たり前とは限りません。

時代に順応していくことで、長く活躍することができます。

④健康維持に努める

どんな仕事でも体が資本なので。

特に60代を超えてくると、身体的なリスクが高まってきます。

- タバコの本数を減らす

- 食生活に気をつける

- お酒はほどほどに

など健康維持に努めましょう。

【参考】老後生活に必要なお金【定年後のイメージにどうぞ】

最後に、老後生活に必要なお金のシミュレーションをしておきましょう。

やはり、月30万円くらいはないと不安ですよね。

次に、公的年金でもらえる額を解説します。

「厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金加入者の平均受給額は「146,162円/月」となっています。

「老後に必要な金額29万円/月ー公的年金14万円/月=15万円/月の不足」と計算できます。

そのため、定年後も働いて、月収15万円以上を稼ぐことも考えましょう。

先ほどお伝えしたとおり、建設業界の70歳以上の平均年収は「359万円」です。

実際は月収15万円以上を稼げる可能性があるため、余った分はきちんと貯蓄して、完全に引退した後の老後資金に回していきましょう。

※このシミュレーションはあくまで予測です。今後の公的年金・建設業界の動向・物価変動などで変化することがあるので、あらかじめご了承ください。

【予測】日本人の平均寿命

「高齢社会白書」によると、2065年の日本人の平均寿命は下記だそうです。

- 男性:84.95年

- 女性:91.35年

参考:高齢社会白書

あくまで予測なので確証はありませんが、もしかすると定年が70歳以上になる可能性もあるかもしれませんね。

事実、建設業界ではすでに70歳以上で働く人もいるので、長く働くことも想定しておきましょう。

公的年金をもらいながら給料を得る場合の税金について

ちなみに、65歳以降で公的年金をもらいながら働く場合、税金や確定申告のことも知っておきましょう。

- 公的年金(年間)の収入金額が400万円以下→確定申告が不要

- 公的年金以外で年収20万円以上→確定申告が必要

定年後も働いて「年収20万円未満」はあり得ないと思うので、確定申告して所得税・住民税を払うことも想定しておきましょう。

詳しくは、「国税庁」のページを参考にどうぞ。

まとめ【建設業は定年後も働きやすい。転職も検討してみよう】

この記事をまとめます。

- 2025年4月から65歳定年制が義務化される

- 建設業界ではベテランを積極的に採用する企業が増えている

- 企業側もベテランが働きやすい環境を整えてくれている

- 定年をキッカケに転職する人もいる

- 資格・マネジメント・時代の変化・健康維持を意識する

- 老後生活のお金のシミュレーションをしておきましょう

定年後の働き方の参考になればうれしいです!

くりかえしですが、私たちワット・コンサルティングでは、ベテラン向けの転職サポート「SUN-SUKE」を運営しています。

「まだ転職する気はないけど、どんな会社に転職できるのか情報だけほしい」という人も無料で利用できるので、老後のライフプランの情報収集に活用してください。

あなたの今後のキャリアの参考になればうれしいです!