独学でも合格できるのかな…?

「製図試験が難関」って聞くけど、どれくらい難しいの…?

こういった疑問に答える記事です。

この記事でわかることは下記のとおり。

- 二級建築士の合格率からみる難易度

- 受験資格からみる難易度

- 過去問からみる難易度

- 合格点からみる難易度

- 独学でも二級建築士に合格できるのか?

- 他の資格との難易度の比較

あなたが効率的に勉強して、二級建築士に合格できるための記事にしました。

さっそく見ていきましょう!

目次

二級建築士の合格率からみる難易度

二級建築士の合格率からみる難易度は、5段階中4くらいで「ちょっと難易度高め」というところです。

理由は、例年の合格率が約25%で推移しており、4人に1人くらいしか合格できないからです。

ちなみに、学科・製図・合計の過去5年(平成29年〜令和3年)おおよその合格率は下記のとおり。

- 学科:39.9%

- 製図:51.2%

- 合計:24.4%

学科試験より製図試験の方が合格率が高く、難易度が低いことがわかりますね。

製図試験の問題は試験の3ヶ月前くらいに公表されるため対策しやすいのが理由です。

ただし、大学や専門学校に通っても、不合格になる人もいる厳しい試験です。

きちんと勉強しないと難易度は高いといえるでしょう。

二級建築士試験は、3~4回受験してようやく合格する人もいます。

もし不合格でも、粘り強くチャレンジし続けるのが大事です。

二級建築士の受験資格からみる難易度

二級建築士は誰でも受験できる試験ではないため、受験資格からみる難易度は高いです。

受験するには、主に下記の条件をクリアしないといけません。

- 建築系の学校を卒業する

- 建築設備士を取得する

- それ以外の人は7年以上の実務経験が必要

二級建築士を受験する人の約75%は、大学・短大・高専・専門学校で建築学科を卒業した人です。

※受験者の半分以上は20代前半なので、学生の受験が多い。

「はやく二級建築士になりたい!」という高校生は、建築系の学校に進学するのがおすすめです。

「学校に通った方が良い」という点では難易度が高い試験といえます。

もちろん、働きながら受験する人もいますが、割合は25%と少なめです。

※働きながら勉強するのはなかなか大変ですが、がんばって合格する人もいますよ。

二級建築士の受験資格が変わりました

建築士が不足していることと、高齢化していることを受けて、国が受験資格を緩和しようとしています。

二級建築士の受験資格の変更点は、「高校・中学で指定科目を卒業した人」です。

| 改正前 | 改正後 |

| 卒業後の実務経験3年以上 | 高校か中学の指定科目を卒業年に受験できる合格後、実務経験を3年以上積めば免許登録 |

二級建築士の新受験資格については、改正建築士法の建築士試験の新受験資格!実務経験なしで受験できる?を参考にどうぞ。

二級建築士の過去問からみる難易度

学科試験の試験科目は下記の4科目です。

- 建築計画:建築史、環境工学、建築計画、各論、設備など

- 建築法規:建築基準法、建築士法、関係法令など

- 建築構造:力学、各部構造、材料など

- 建築施工:施工計画、各部工事、測量、積算、契約など

学科試験はマークシート方式で、5択から1つを選択する回答方式です。

5択ということは、どんなに悪くても20%の正答率があるということです。

「最低でも20%は正答率がある」という点では、難易度が低いですね。

ただし、まぐれで合格できるほど甘い試験ではないので、しっかり勉強しましょう。

例えば、下記のような問題が出題されます。

- 熱貫流率、熱伝導率、壁の厚さの計算問題

- 建築基準法の構造計算の安全性に関する問題

- 建築物に作用する風圧力の問題

- 労働安全衛生法に関する問題

以前は過去問を集中して勉強すれば点数がとれましたが、近年は基礎を理解していないと得点は難しいです。

過去問の丸暗記は、応用問題を出されると弱いので、基礎を勉強して応用力もつけましょう。

また、高齢化社会によってニーズが増える「バリアフリー建築」などの問題も近年は多く出題されています。

製図試験の過去問

前述のとおり、製図試験問題は試験の3ヶ月前くらいに発表されます。

公益財団法人建築技術教育普及センターのホームページに、過去の製図試験の問題が掲載されているのでチェックしておきましょう。

製図試験は独学で合格は難しいです。

製図だけでも学校に通って、対策しましょう。

「学校に通えば難易度はあまり高くない、でも独学だと難易度が高い」といえます。

二級建築士の合格点からみる難易度

二級建築士の合格点は、学科試験と製図試験で違います。

学科試験の合格点は、4科目の合計が6割以上です。

一方、製図試験の採点は4段階で評価され、最高ランクのみ合格です。

※製図試験の採点は「少し辛め」といえるでしょう。

製図試験は、事前対策がきちんとできていれば大丈夫です。

前述のとおり、製図試験の合格率は50%を超えているので、合格点からみる難易度は低めです。

しいて言えば、二級建築士は試験時間が長いので要注意です。

学科試験は6時間、製図試験は5時間です。

長時間、集中力を切らさないことが大切です。

二級建築士は独学でも合格できるのか?【完全な独学は難易度が高い】

「二級建築士は独学でも合格できるのか?」ですが、下記のイメージです。

- 学科試験は独学でも合格できる

- 製図試験は学校に行かないと厳しい

つまり、完全な独学での合格は難しいです。

合格に必要な勉強時間と勉強期間の目安

二級建築士の勉強時間と勉強期間の目安も紹介しておきます。

| 科目 | 勉強時間 | 勉強期間 |

| 学科 | 約200時間 | 約3ヶ月 |

| 製図 | 約30時間 | 約2ヶ月 |

学科試験は、1日2時間勉強できれば、2時間×3ヶ月(90日)=180時間となり、合格に必要な勉強時間の目安の200時間近く勉強できます。

※試験直前に勉強量を増やせば、200時間勉強できます。

製図試験は、図面を15~20枚書きましょう。

図面1枚書くのに、90分~120分くらいかかります。

90分×20枚=30時間なので、合格に必要な勉強時間の目安の30時間に到達します。

ただし、前述のとおり製図の勉強は学校に行くのが無難です。

また、知り合いで建築士の人がいれば、図面の添削をお願いする方法もあります。

幸い、学科試験に合格しないと製図試験を受けられないため、まずは学科試験の勉強に集中しましょう。

また、上記の勉強期間から考えると、勉強をはじめる時期は下記がおすすめです。

| 試験時期 | 勉強を始める時期 | |

| 学科試験 | 7月上旬 | 4月上旬 |

| 製図試験 | 9月上旬〜中旬 | 7月上旬(学科試験が終わってすぐ) |

二級建築士の独学におすすめな参考書・テキスト・問題集

二級建築士の独学におすすめな参考書・テキスト・問題集を紹介します。

本によって合う合わないがあるので、できれば書店に行って、手にとってページをペラペラめくってみましょう。

あなたに合う、わかりやすい本を選ぶのがおすすめ。

また、参考書・テキスト・問題集を選ぶコツは、たくさん買わないことです。

1つの参考書・テキスト・問題集を繰り返し勉強する方が、書かれている内容を覚えるため合格しやすいです。

特に問題集は、1つの問題集をくりかえし解くと点数が伸びます。

ちなみに、二級建築士の勉強ができるスマホアプリもあるので、おすすめです。

二級建築士の勉強方法4選

二級建築士の代表的な勉強方法は下記の4つです。

- 建築系の学校に通う(大学・短大・専門学校)

- 通信教育

- 職業訓練校

- 参考書・テキスト・問題集で独学

それぞれの勉強法の、メリットとデメリットなどを解説します。

①建築系の学校に通う

建築系の大学・短大・専門学校に通うと、二級建築士の試験対策を授業でやるため合格率が高いです。

もちろん学校に通っている間、ずっと二級建築士の試験対策をするわけではありません。

建築について勉強したり、自分で建築設計をする実習など、豊富なカリキュラムがあります。

建築系の学校に通うメリットとデメリットを紹介します。

| メリット |

|

| デメリット |

|

すでに働いている人は、やはり学校は不向きです。

中には夜間コースの学校もありますが、働きながら夜間の学校に通うのはけっこうきつい…

働いている人が「二級建築士の資格を取得する」という目的であれば、他の方法を検討しましょう。

②通信教育

通信教育は、働きながら二級建築士を受験する人に向きます。

通信教育のメリットとデメリットを紹介します。

| メリット | カリキュラム通りに勉強すれば合格率が高い |

| デメリット |

|

通信教育はカリキュラムのスケジュールが決まっているため、「マイペースに勉強したい」という人には向きません。

「自分のペースなんて特にないから、とにかく合格させてほしい!」という人は、通信教育が向きます。

③職業訓練校

ハローワークで紹介してもらって、職業訓練校で二級建築士の勉強をすることもできます。

職業訓練校のメリットとデメリットを紹介します。

| メリット |

|

| デメリット |

|

職業訓練校を選ぶ人は正直あまり多くありませんが、興味がある人は最寄りのハローワークで相談してみましょう。

④独学

働きながら二級建築士を受験する人は、独学で勉強する人が多いです。

独学のメリットとデメリットを紹介します。

| メリット |

|

| デメリット |

|

独学は手軽にできる一方、スケジュール通りに勉強する自己管理能力が必要です。

学生時代に勉強が嫌いだった人は要注意。

独学のコツは、とにかく毎日勉強することです。

1日サボるとサボりぐせがついて、だんだん勉強しなくなります。

仕事をしながら勉強するのは本当に大変ですよね。

でも、どんなに疲れていても毎日勉強しましょう

※どうしても疲れていたら、5分でもかまいません。

「絶対1日3時間勉強する!」と意気込みすぎると、続きません。

「1日3時間勉強する!」と無理して挫折するよりも、「短い時間でも毎日勉強する」という方が合格できます。

継続は力なりです。

二級建築士と他の資格の難易度の比較

二級建築士を検討している人なら、「他の資格は二級建築士より簡単?難しい?」と気になりますよね。

二級建築士とよく比較される資格の、難易度を比較してみました。

資格は取得する順番も大事ですよね。

あなたの資格取得の参考にしてください!

二級建築士と木造建築士の難易度の比較

二級建築士と木造建築士であれば、二級建築士の方が難易度が高いです。

理由は合格率の差です。

| 合格率 | |

| 二級建築士 | 約25% |

| 木造建築士 | 約35% |

二級建築士の方が合格率が低いですね。

試験問題も二級建築士の方が難しいです。

「二級建築士より先に、木造建築士を受験した方がいいの?」と思うかもしれませんね。

あなたが「木造家屋しか設計しない!」というのであれば、木造建築士を受験しましょう。

ですが、下記の場合はず二級建築士を受験するのがおすすめです。

- 「木造以外も設計したい!」

- 「いずれは一級建築士になりたい!」

二級建築士は木造建築士の業務もできるので、どうせ勉強するなら二級建築士がおすすめです。

木造建築士については、木造建築士の受験資格【過去問や合格率からみる難易度も解説】にまとめてます。

二級建築士と一級建築士の難易度の比較

二級建築士と一級建築士なら、当然ですが一級建築士の方が難易度が高いです。

二級建築士と一級建築士の違いを見てみましょう。

| 一級建築士 | 二級建築士 | |

| 合格率 | 約11% | 約25% |

| 学科の合格基準 | 約72%以上正答 | 約60%以上正答 |

| 受験資格 | 実務経験が必要 | 指定科目卒は実務経験不要 |

| 学科の科目数 | 5科目 | 4科目 |

| 勉強期間 | 6ヶ月~1年 | 4~5ヶ月 |

一級建築士がいかに難しいかわかりますね。

まずは二級建築士を取得して、実務経験を積んでから一級建築士を目指す人が多いです。

ちなみに、一級建築士の難易度のついては、一級建築士試験の合格率や受験資格からみる難易度を参考にどうぞ。

二級建築士と2級建築施工管理技士の難易度の比較

二級建築士と2級建築施工管理技士なら、二級建築士の方が難易度が高いです。

正直、難易度はビミョーな差なのですが、試験問題の違いに注目しました。

下記の試験があり、難易度は二級建築士の製図試験の方が上です。

- 二級建築士:製図試験

- 2級建築施工管理技士:経験記述

ちなみに、2級建築施工管理技士の難易度のついては、2級建築施工管理技士の合格率や過去問からみる難易度を参考にどうぞ。

二級建築士と1級建築施工管理技士の難易度の比較

二級建築士と1級建築施工管理技士なら、1級建築施工管理技士の方が難易度が高いです。

二級建築士と1級建築施工管理技士の違いを見てみましょう。

| 1級建築施工管理技士 | 二級建築士 | |

| 合格率 | 約20% | 約25% |

| 受験資格 | 二級建築士が受験できる(つまり二級建築士より格上資格) | ー |

| 勉強期間 | 約6ヶ月 | 4~5ヶ月 |

| 学科の合格基準 | 約60%以上正答 | 約60%以上正答 |

1級建築施工管理技士の方が難易度が高いことがわかりますね。

ただし、建築士と建築施工管理技士では、そもそも仕事が違います。

建築士は設計、施工管理技士は施工管理が仕事なので、どちらを目指すかによって受験する資格は変わります。

ちなみに、1級建築施工管理技士の難易度については、1級建築施工管理技士の合格率や過去問や受験資格から見る難易度を参考にどうぞ。

二級建築士と宅地建物取引士の難易度の比較

二級建築士と宅地建物取引士なら、二級建築士の方が難易度が高いです。

二級建築士と宅地建物取引士の違いを見てみましょう。

| 二級建築士 | 宅地建物取引士 | |

| 受験資格 | 受験資格あり | 誰でも受験できる |

| 学科試験 | 5択 | 4択 |

宅地建物取引士は誰でも受験できて、学科試験が4択問題なので、二級建築士より難易度が低いです。

ただし、そもそも2つはまったくジャンルの違う資格です。

二級建築士は建築設計の資格、宅地建物取引士は不動産取引の資格です。

二級建築士と福祉住環境コーディネーター2級の難易度の比較

二級建築士と福祉住環境コーディネーター2級なら、二級建築士の方が難易度が高いです。

二級建築士と福祉住環境コーディネーター2級の違いを見てみましょう。

| 二級建築士 | 福祉住環境コーディネーター2級 | |

| 合格率 | 約25% | 約50% |

| 受験資格 | 受験資格あり | 誰でも受験できる |

福祉住環境コーディネーター2級は合格率が高く、誰でも受験できるため難易度が低いです。

福祉住環境コーディネーターとは、障害者や高齢者の住環境のアドバイザーの資格です。

バリアフリー住宅、福祉施設、医療施設の設計のアドバイスをします。

二級建築士と電気主任技術者の難易度の比較

二級建築士と電気主任技術者なら、電気主任技術者の方が難易度が高いです。

二級建築士と、電気主任技術者の中で一番の難易度の低い「第三種電気主任技術者」の違いを見てみましょう。

| 二級建築士 | 第三種電気主任技術者 | |

| 合格率 | 約25% | 約9% |

| 勉強時間 | 約230時間 | 約1000時間 |

| 勉強期間 | 4~5ヶ月 | 約4年 |

電気主任技術者はケタ違いの難易度の高さですね。

ただし、二級建築士と電気主任技術者は仕事の範囲が違います。

二級建築士は建築設計の仕事、電気主任技術者は電気設備の保安業務を行います。

ちなみに、電気主任技術者の難易度については、電気主任技術者・電験試験の難易度や年収!三種二種一種のコツを参考にどうぞ。

そもそも二級建築士とは

今さらですが、二級建築士の基礎をご紹介します。

「そもそも、二級建築士になるメリットって何?」という人もいると思うので、参考にしてください。

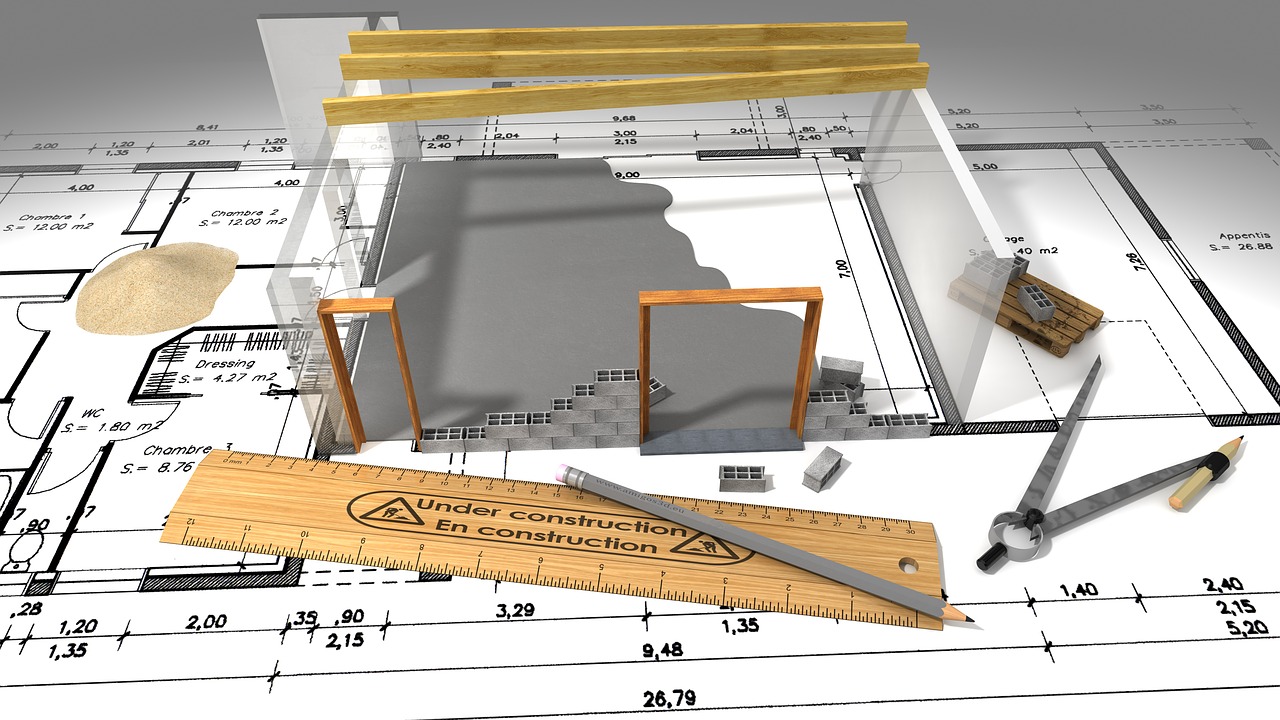

二級建築士の仕事内容

二級建築士の仕事内容は、建築物の設計です。

「カッコいい建築設計」だけが二級建築士の仕事ではありません。

電気、水道、ガス、空調など設備設計や、建物の強度を増すための構造設計の知識も必要です。

施主(依頼主)の要望をヒアリングして、施主が満足する設計をします。

また、設計図をつくることで、現場の工事が設計通りに進んでいるかを確認することもできます。

建築物は建築士の設計図面から始まります。

建築士の設計図面が間違っていれば、建築は失敗してしまいます。

建築士は責任ある仕事をする資格です。

建築設計の仕事内容については、建築設計の手順12ステップを解説【仕事内容のイメージにどうぞ】も参考にどうぞ。

一級建築士・二級建築士・木造建築士の業務範囲の違い

一級建築士・二級建築士・木造建築士では、業務が可能な範囲が違います。

| 一級建築士 | すべての建物の設計が可能 |

| 二級建築士 | 木造と木造以外で延べ床面積300㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下、3階以上木造の一般建築物で延べ床面積1000㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下、3階以上木造の一般建築物で延べ床面積1000㎡以上、高さ13m以下、軒高9m以下、1階建ての設計が可能 |

| 木造建築士 | 木造で延べ床面積300㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下、2階建てまでの設計が可能 |

簡単にいうと、二級建築士は中規模の建築物の設計が可能です。

「大きな建物も設計したい!」という人は、一級建築士も目指しましょう!

二級建築士の就職先

二級建築士の就職先は下記などがあります。

- 設計事務所

- 建設会社

- ハウスメーカー

- 工務店

- 設備設計会社

また、スキルを積んでから独立する人もいます。

二級建築士の年収

二級建築士の年収は400万~800万円です。

「400~800万円」というと、ずいぶん開きがありますよね?

二級建築士の年収は、勤務先の会社の規模によって変わります。

例えば、大手ゼネコンに勤務する二級建築士は年収600~800万円です。

会社の規模が大きいと単純に給料が高いのと、ボーナス・諸手当も支給されるため年収が高くなります。

小規模の設計事務所だと、年収400万円くらいです。

「せっかく二級建築士になるなら、稼ぎたい!」という人は、できるだけ大手企業に就職しましょう。

ちなみに、独立すれば収入は青天井です。

年収2000万円以上を稼ぐ二級建築士もいます。

ただし、二級建築士で独立して失敗する人も多いです。

独立で失敗する人の共通点は「営業力がないこと」です。

二級建築士の資格を取得しても、仕事の依頼がくるわけではありません。

仕事をもらうために営業しなければいけません。

二級建築士の資格があっても、仕事がとれなければ収入はゼロです。

営業力をつけてから独立しないと失敗します。

独立については、建築士の独立で失敗しにくい8つのコツ【あなたが独立していいか診断】にもまとめたので興味があればどうぞ。

二級建築士に向いてる人の特徴

二級建築士に向いてる人は、下記のような人です。

- 常に勉強できる人

- 人の話を聞くのがうまい人

- 企画力がある人

- 提案力のある人

建築技術や法律は常に進化しています。

いつも最新の情報を勉強できる人が向いています。

また、建築士は施主のヒアリングをして、施主の想いを形にする技術が必要です。

人の話をしっかり聞けて、聞いた話を具現化できる企画力が必要です。

そして、企画したことをわかりやすく施主に伝える提案力も必要です。

二級建築士の将来性は明るい

二級建築士の将来は明るいです。

建築士を受験する人が減っているため、二級建築士は貴重な存在です。

建設系の企業では、つねに建築士の募集が出ています。

今後は二級建築士が減っていくため、今のうちに資格を取得しておくと重宝されます。

また、少子高齢化にともない、バリアフリー設計ができると仕事が増えるでしょう。

建築物がなくなるということはありえませんから、今後も二級建築士の需要は大きいです。

まとめ【二級建築士は難易度は高めだけど、きちんと勉強すれば合格できる】

この記事で説明してきたことをまとめます。

- 二級建築士の合格率は約25%で、難易度はちょっと高め

- 誰でも受験できる試験じゃないので、受験資格からみる難易度は高い

- 学科試験の合格基準は6割以上

- 二級建築士は独学でも勉強できるけど、製図試験対策は独学だと難しい

- 勉強期間は4~5ヶ月、勉強時間は230時間くらい

二級建築士は簡単な試験ではありませんが、しっかり勉強すれば合格できます。

学生さんは勉強に集中できますが、働きながら受験する人は「勉強時間の確保」が勝負だと思ってください。

あなたの二級建築士合格の参考になればうれしいです!