具体的にどう変わるの?

でも、働き方改革なんて建設業は無理じゃないかなぁ…?

たしかに残業が減ったり、休みが増えるのはうれしいけど、給料が減るんじゃないの?

実際、どんな働き方改革の事例があるのかな?

あと、働き方改革を実践してる会社に転職するにはどうすればいいの?

できるだけ良い環境で働きたいなぁ…

こういった疑問に答える記事です。

この記事の内容は下記のとおり。

- 建設業界でなぜ働き方改革が必要なのかわかる

- 2024年から始まる建設業界の働き方改革がわかる

- 建設業の働き方改革の事例がわかる

- 働き方改革が進む建設会社に転職するコツがわかる

- 建設業界の働き方改革が無理と言われる理由がわかる

私たち「ワット・コンサルティング」は、施工管理の転職サポートを行う会社です。

働き方改革に積極的な企業を紹介しています。

この記事では、2024年から始まる建設業界の働き方改革について解説します。

結論、建設業界はどんどん働きやすくなっていくと予想されます。

今、きつい労働環境で働く人も、今後は改善されていくでしょう。

ですが「建設業界で働き方改革はできない」という声があるのも事実。

懸念点も併せて解説していきます。

働き方改革が進む会社に転職するコツもまとめたので、より良い環境で働きたい人は最後まで読んでみてください!

※「前置きはいいから、働き方改革が進む会社に転職するコツを教えて!」という人は、働き方改革が進む建設会社に転職するコツをクリックすると該当箇所にジャンプできますよ。

目次

建設業界に働き方改革が求められる3つの理由|やらないとやばい

建設業界に働き方改革が求められている理由は、主に下記の3つです。

- 長時間残業が常態化しているから

- 建設業界は人手不足が当たり前だから

- 3Kのイメージを払拭して入職者を増やしたいから

1つずつ解説します。

【理由1】長時間労働が常態化しているから

建設業界は他の業界に比べて労働時間が長いです。

出典:国土交通省「建設業の働き方改革の現状と課題」

労働時間が長いと、当然ながら下記のような問題が生じてきます。

- 入職者が増えない

- 離職者が増えてしまう

- 体調不良を起こす人が増える

こうした状態を改善するためにも働き方改革が必要です。

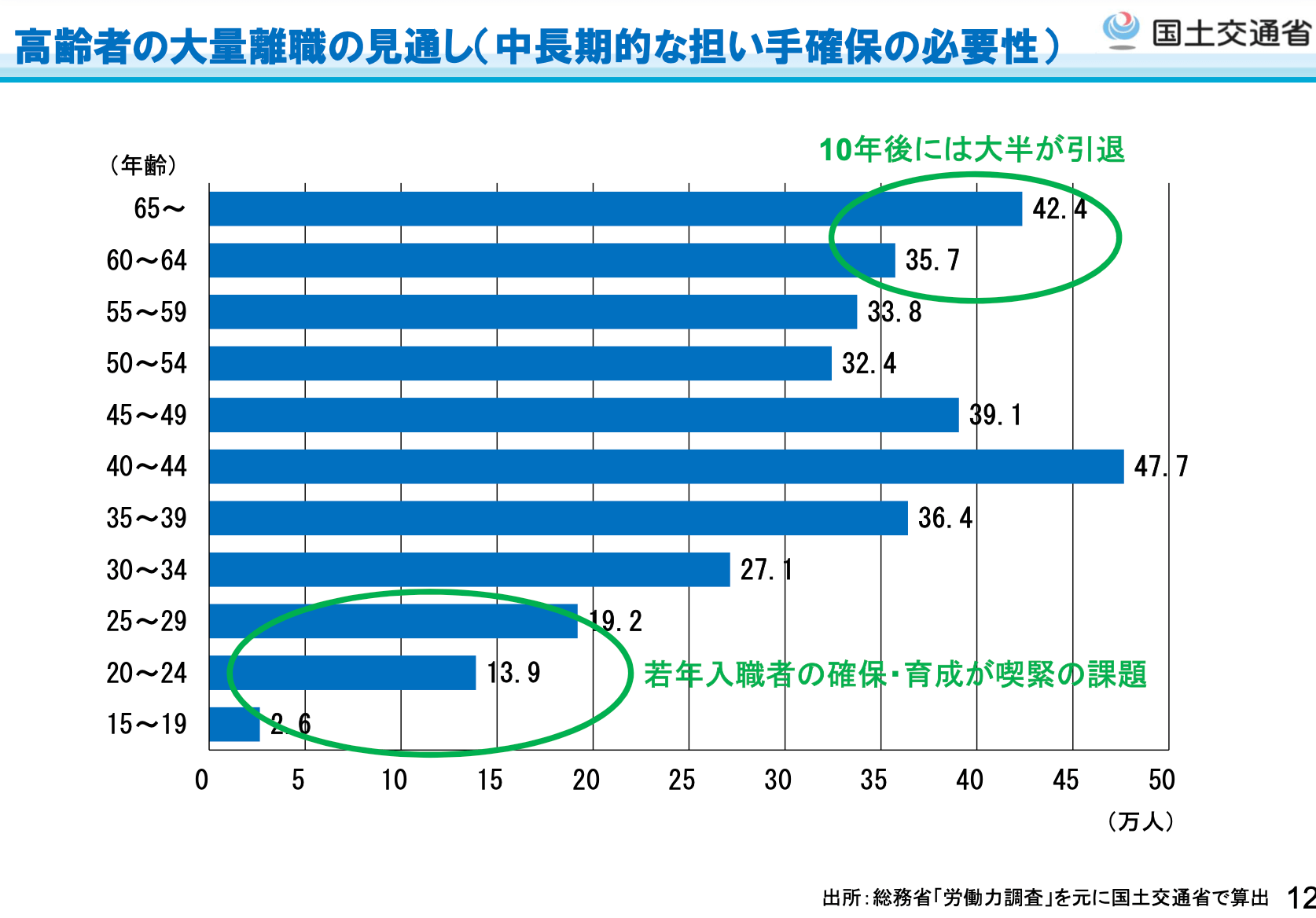

【理由2】建設業界は人材不足が当たり前だから

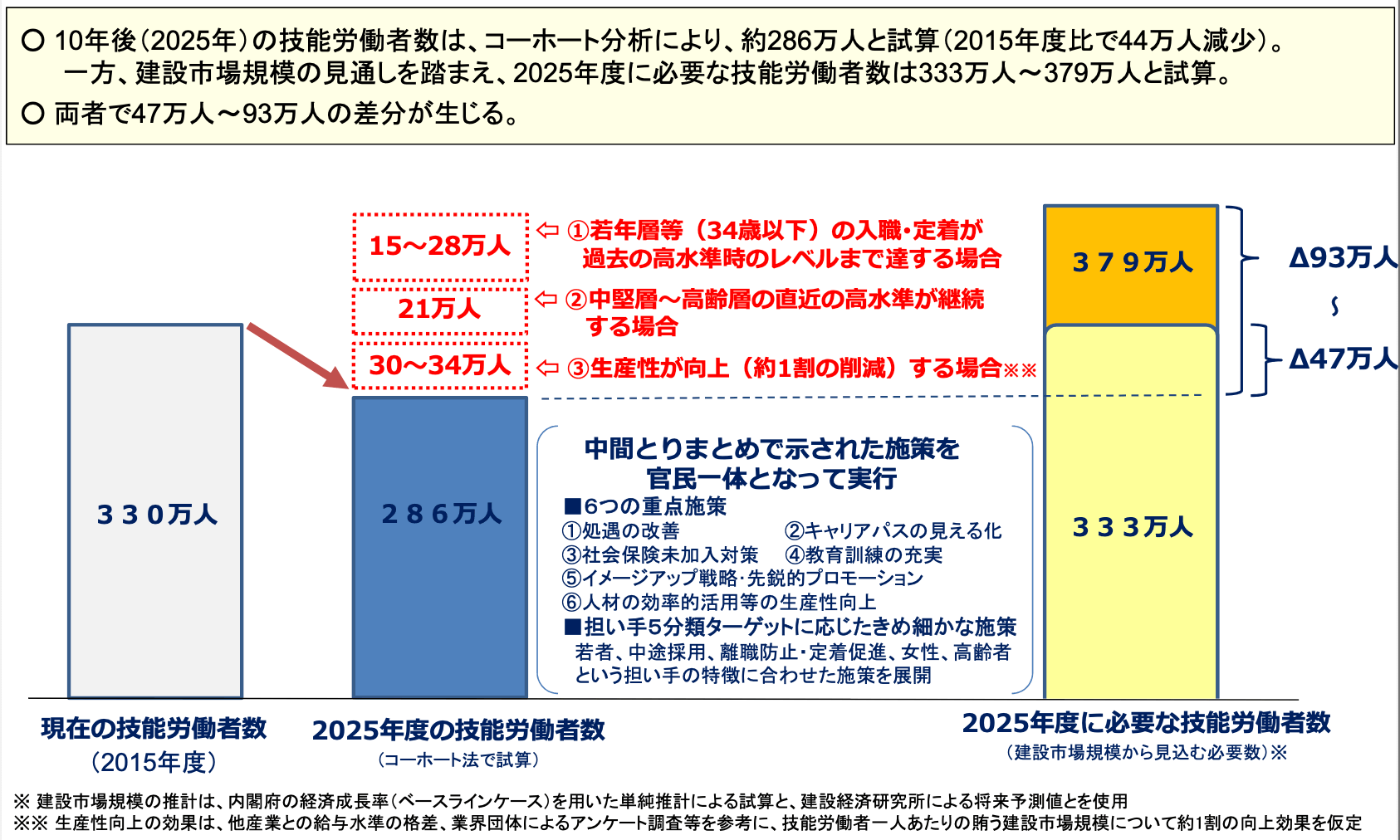

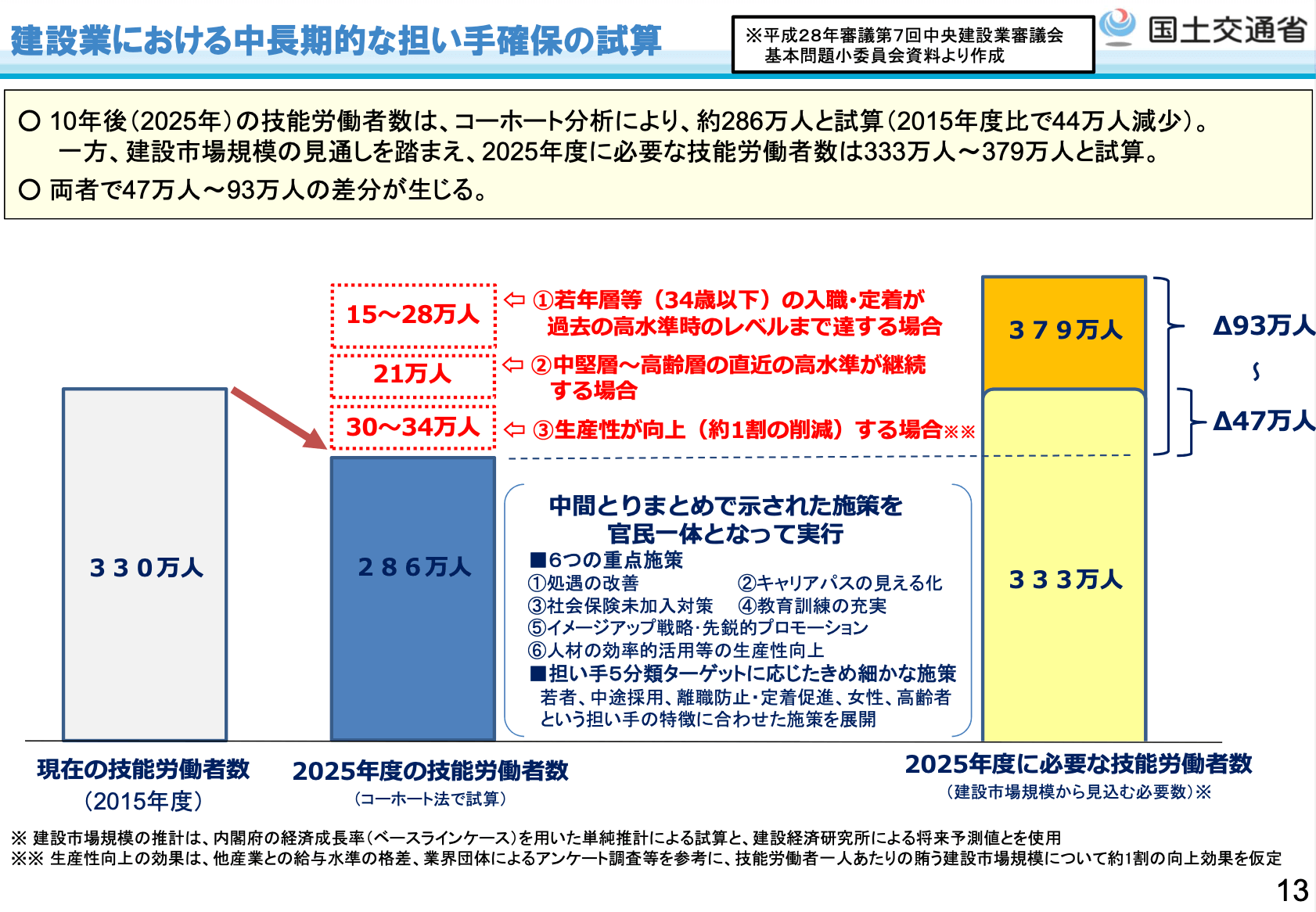

建設業界では人手不足が続いており、このままいくと2025年には47~93万人が不足すると言われています。

出典:国土交通省「建設産業の現状と課題」

人手不足になる理由には、例えば下記のような理由があります。

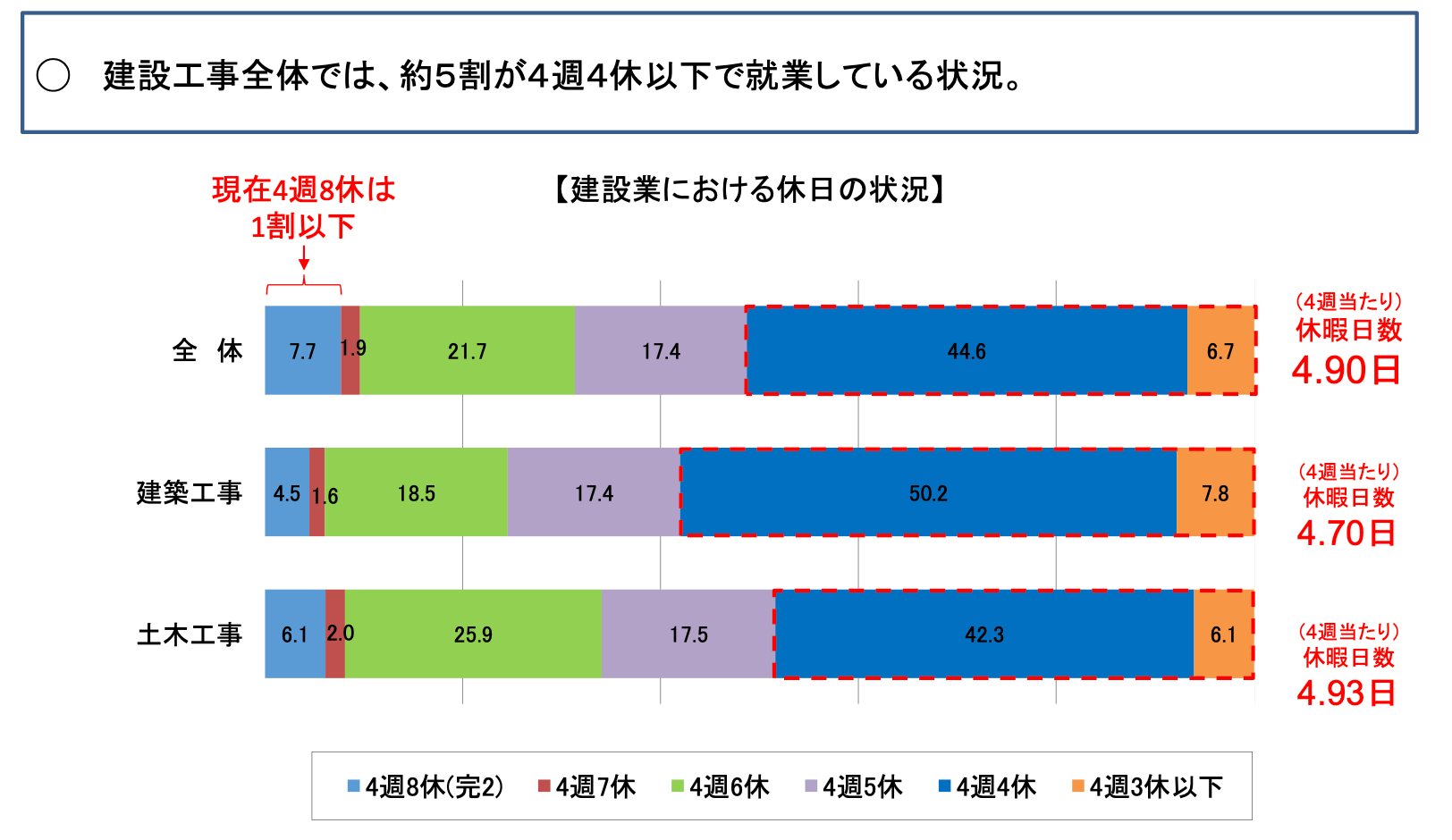

- 週休1日の会社が多い

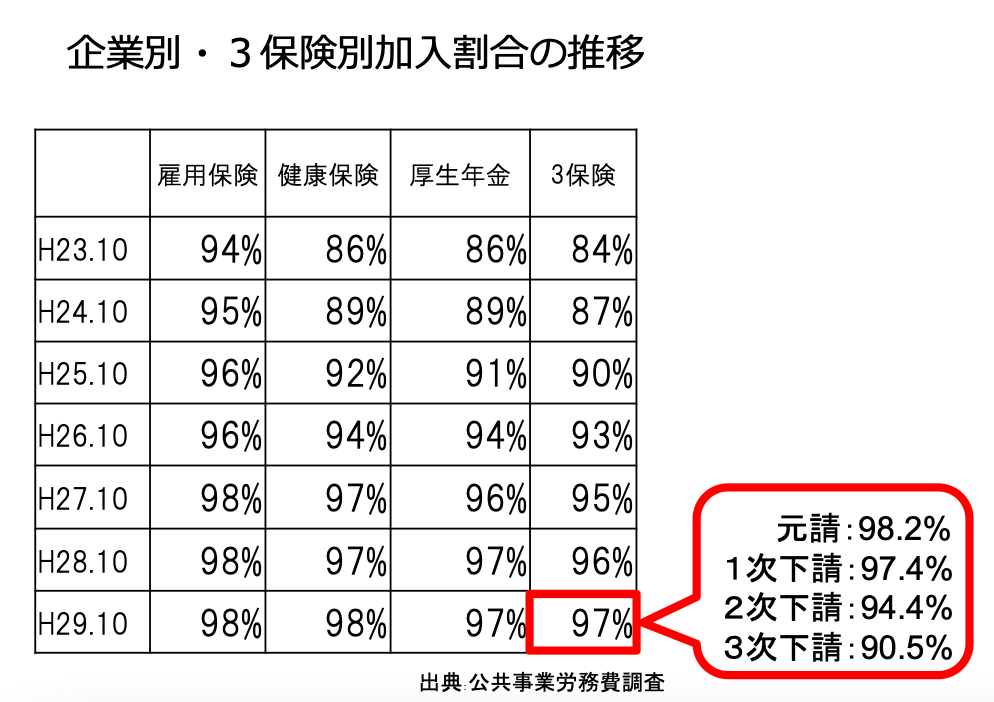

- 社会保険に加入していない会社がある

出典:国土交通省「建設業における働き方改革について」

出典:国土交通省「建設業働き方改革加速化プログラム」

他の業界では週休2日や社会保険加入が当たり前なので、建設業界から離れていく人もいます。

こうした人手不足を解消するためにも、働き方改革が急がれています。

【理由3】3Kのイメージを払拭して入職者を増やしたいから

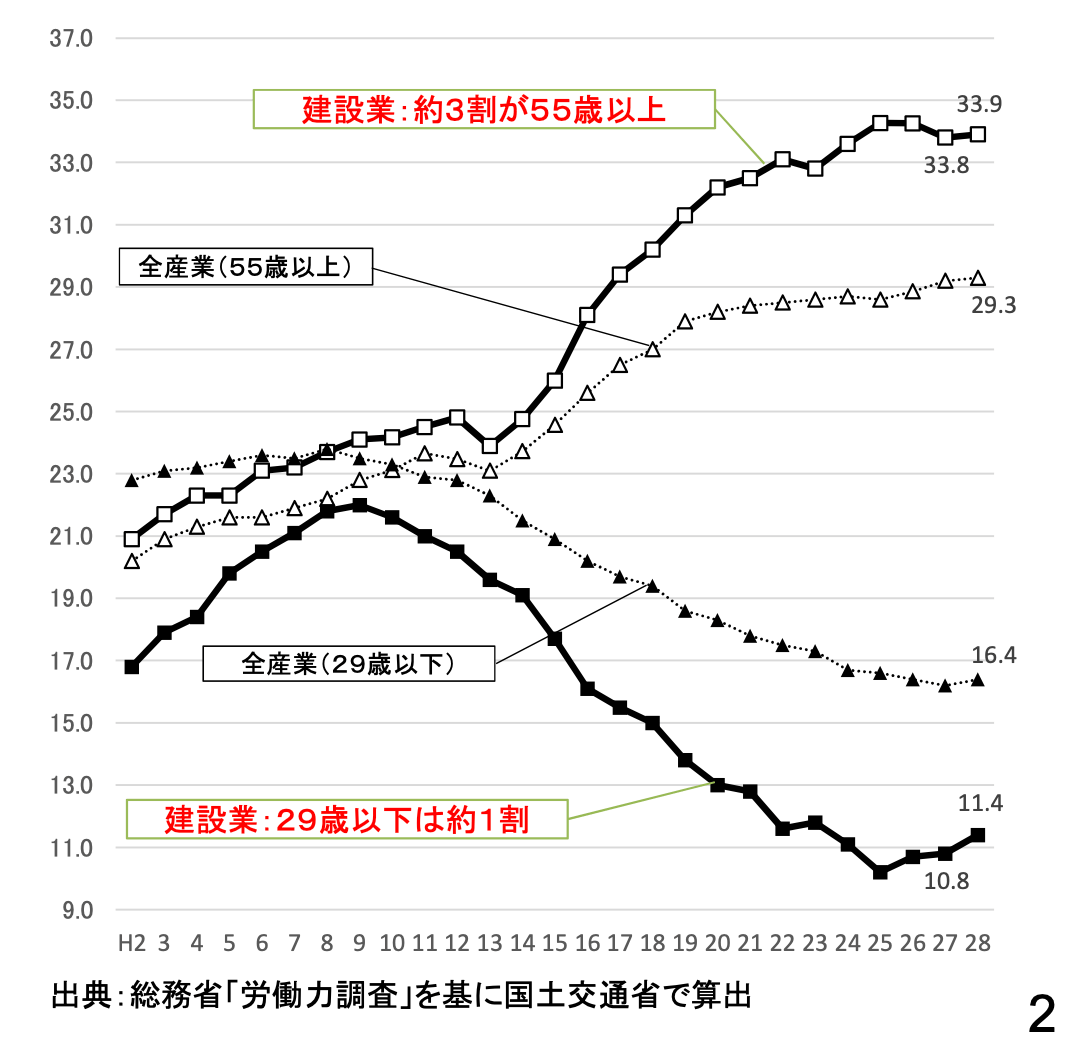

建設業界は3K「きつい・汚い・危険」のイメージがあり、特に若い入職者が少ない傾向です。

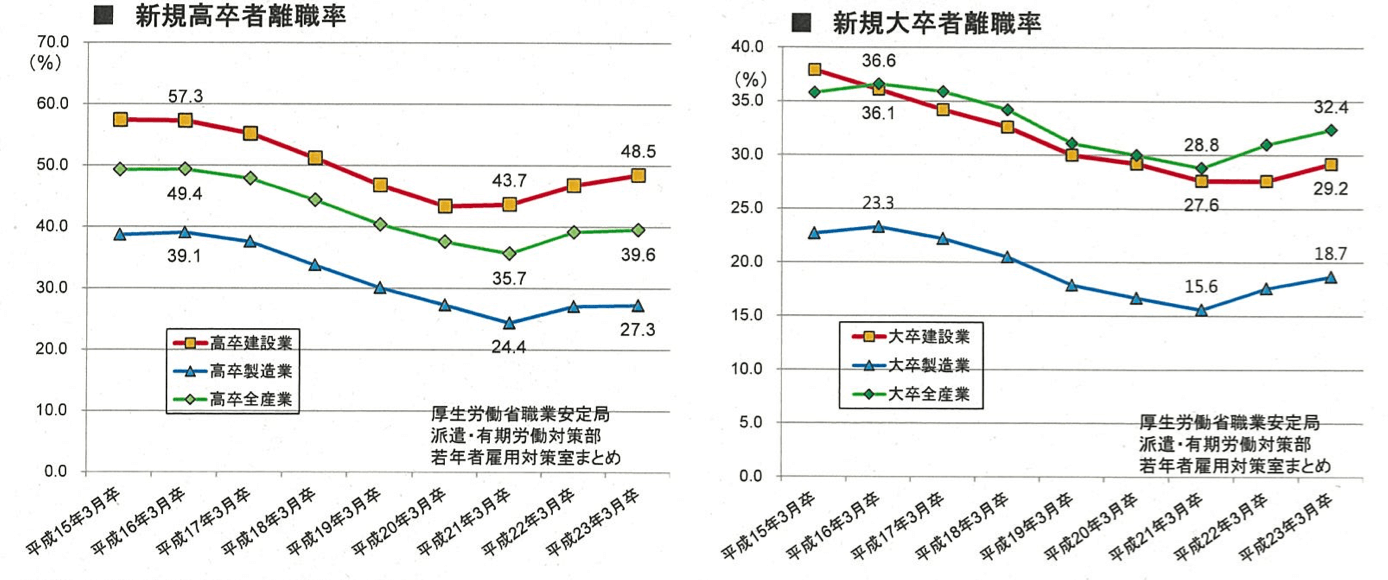

また、建設業界に入職しても離職してしまう若者も多いです。

平成30年3月卒の3年以内離職率は、製造業と比べると高くなっています。

| 3年以内離職率 | 建設業 | 製造業 |

| 大卒 | 28% | 19% |

| 高卒 | 42.7% | 27.2% |

参考:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況を公表します」

少子高齢化が進み、後継者不足も問題になっています。

出典:国土交通省「建設業及び建設工事従事者の現状」

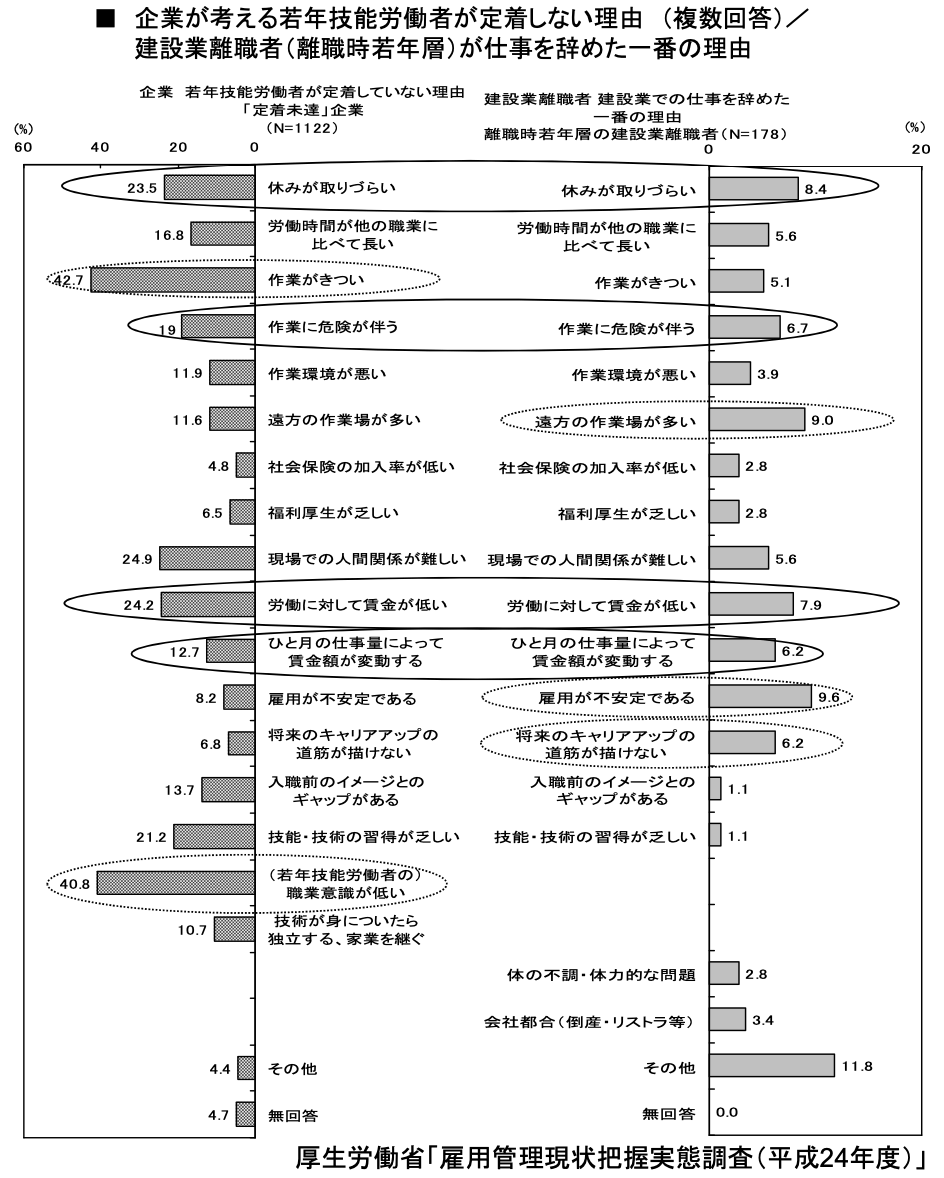

若手の建設人材が離職する理由は下記のとおりで、たしかに3Kが理由で退職する人が多いです。

出典:国土交通省「建設業の働き方として 目指していくべき方向性 (参考資料)」

こうした悪いイメージを払拭するために、建設ロボットの導入などで働き方改革が必要になっています。

建設業界の若年層の離職率

建設業の若年層の離職率は高い水準です。

出典:国土交通省「建設業の働き方改革の現状と課題」

若手が定着しないと、さらに人材不足が進行してしまうでしょう。

そのためにも、働き方改革を実行して若者の入職を増やす必要があります。

建設業の働き方改革が進まなかった理由

理由は以下のとおりです。

- 2008年のリーマンショックで若手の採用を控えたから

- 2011年の東日本大震災で人手不足になったから

- 2021年の東京五輪で人手不足になったから

ただ、このまま放置しておくとさらに問題が深刻化する恐れがあります。

では、2024年から始まる働き方改革の詳細を解説していきます。

2024年から始まる建設業の働き方改革とは|基礎知識を解説

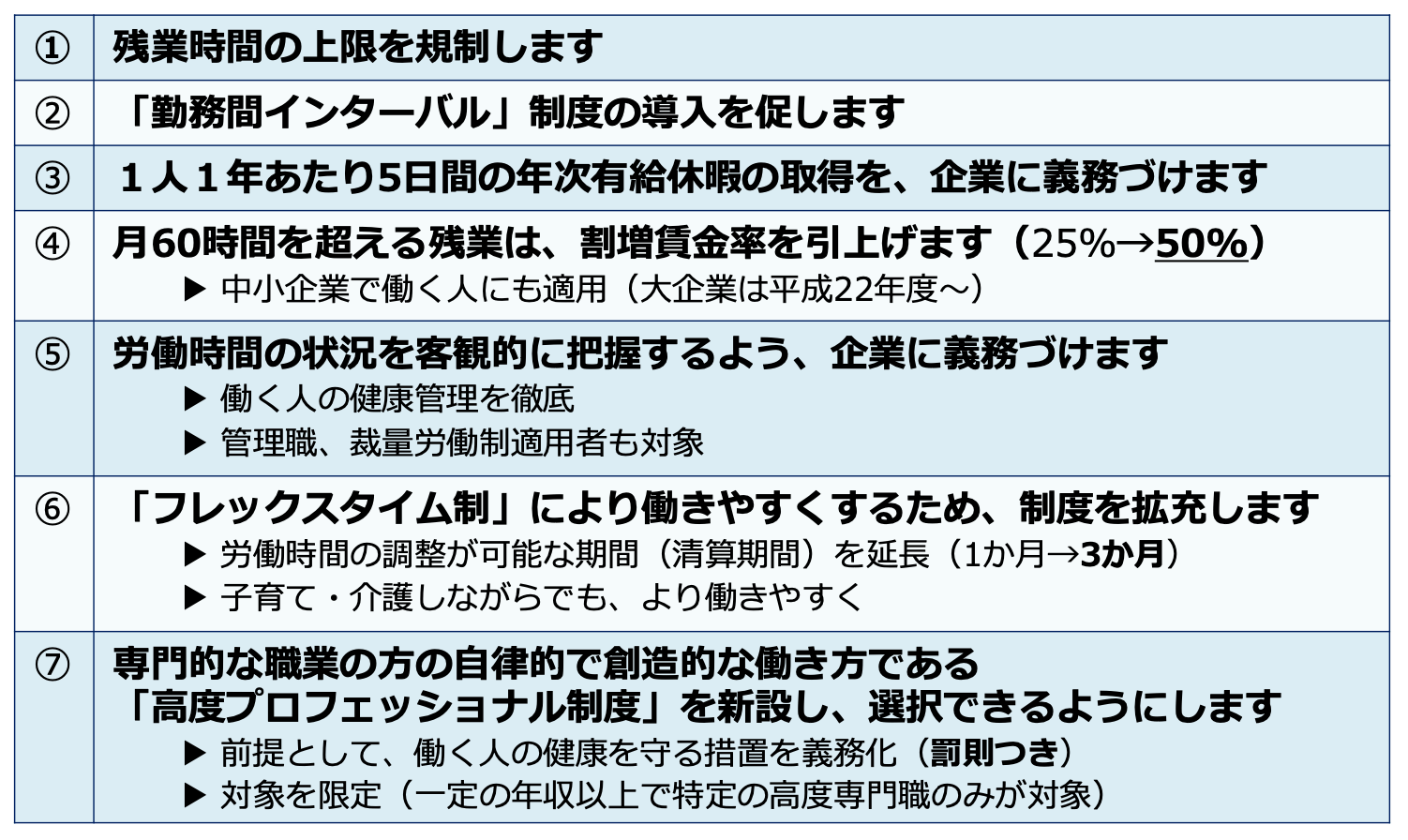

出典:厚生労働省「働き方改革 ~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~」

2018年6月「働き方改革関連法」が参院本会議で成立しました。

法案に従って、今後は働き方改革が進んでいきます。

働き方改革関連法の中で、特に建設業に関連する内容は下記のとおりです。

- 時間外労働の上限規制

- 勤務間インターバル制度の導入促進

- 労働時間の客観的な把握

- 月60時間超の残業の割増賃金率引き上げ

- 年5日間の年次有給休暇の義務化

- 同一労働同一賃金

1つずつ解説していきます。

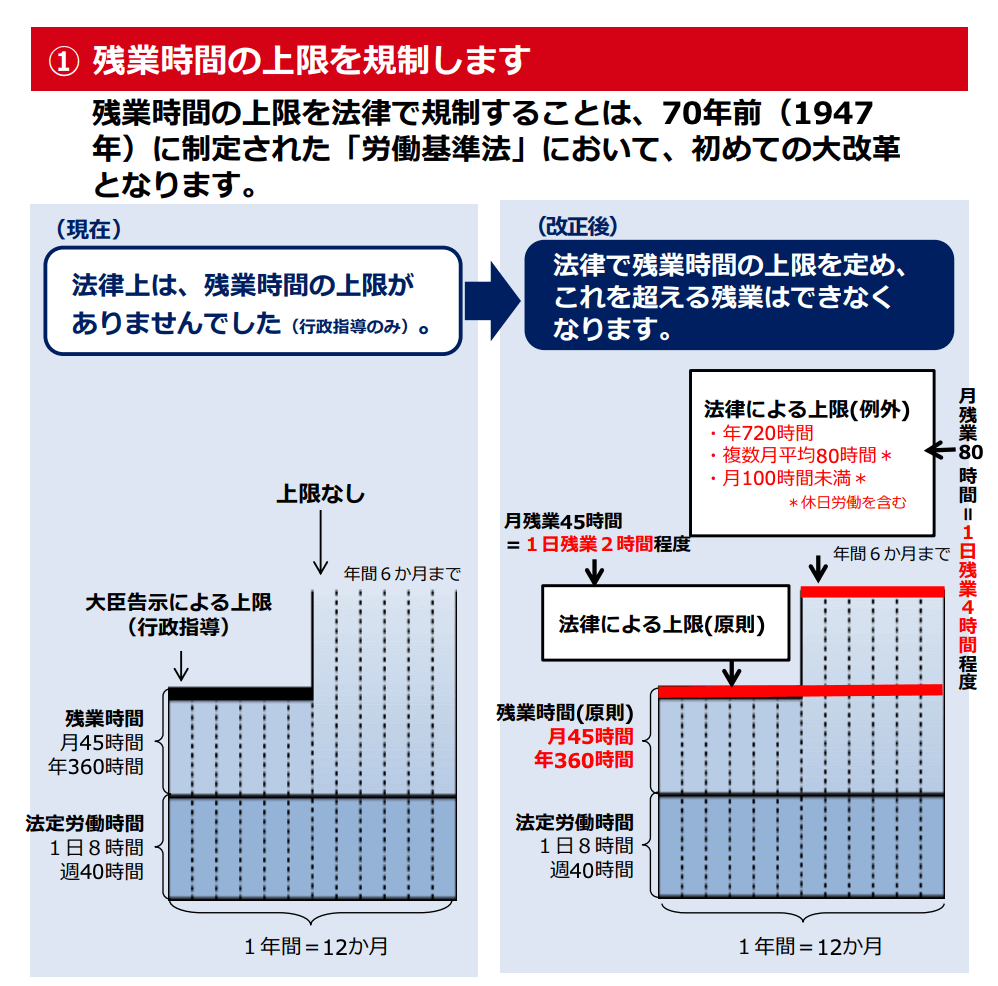

時間外労働の上限規制

出典:厚生労働省「働き方改革 ~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~」

残業できる時間の上限が設けられます。

- 2019年4月~:大企業でスタート

- 2020年4月~:中小企業もスタート

建設業は5年の猶予がありましたが、2024年に猶予期間が終了して「罰則付きの上限規制」に切り替わります。

まず、労働基準法第32条では法定労働時間が「1日8時間かつ週40時間」と定められています。

法定労働時間を超過する場合は、使用者と労働者で36協定を締結し、労働基準監督署長に提出しなければいけません。

36協定を締結すると「月45時間以内かつ年360時間以内」の時間外労働が可能になります。

さらに特別条件付き36協定を締結すると、例外として下記の時間外労働が可能です。

- 6ヶ月を上限として年720時間以内まで時間外労働が可能

- ただし月45時間を上回れるのは6ヶ月まで

- 単月100時間未満かつ2~6ヶ月の平均が80時間以内

これに違反すると「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課せられます。

※ただし、災害復興に関わる業務の場合は「単月100時間未満かつ2~6ヶ月の平均が80時間以内」の条件が適用されません。

建設業では今まで36協定が適用除外でしたが、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されます。

勤務間インターバル制度の導入促進

1日の勤務終了後から翌日の勤務開始まで、一定以上の休息時間を空ける「勤務間インターバル制度」が推奨されます。

生活時間や睡眠時間を確保するためです。

出典:厚生労働省「働き方改革 ~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~」

インターバルの時間は、就業規則で整備します。

ただし、勤務間インターバル制度は義務ではありません。

建設業の特性上、導入しにくい制度かもしれませんが、法律では「促進する」とされています。

労働時間の客観的な把握

タイムカードやICカードを導入して、労働時間を明確に記録することが義務づけられます。

特に建設業界では労働時間が曖昧になりがちなので、厳格化していくでしょう。

また、長時間働いた労働者に対して、医師の面接指導が実施されます。

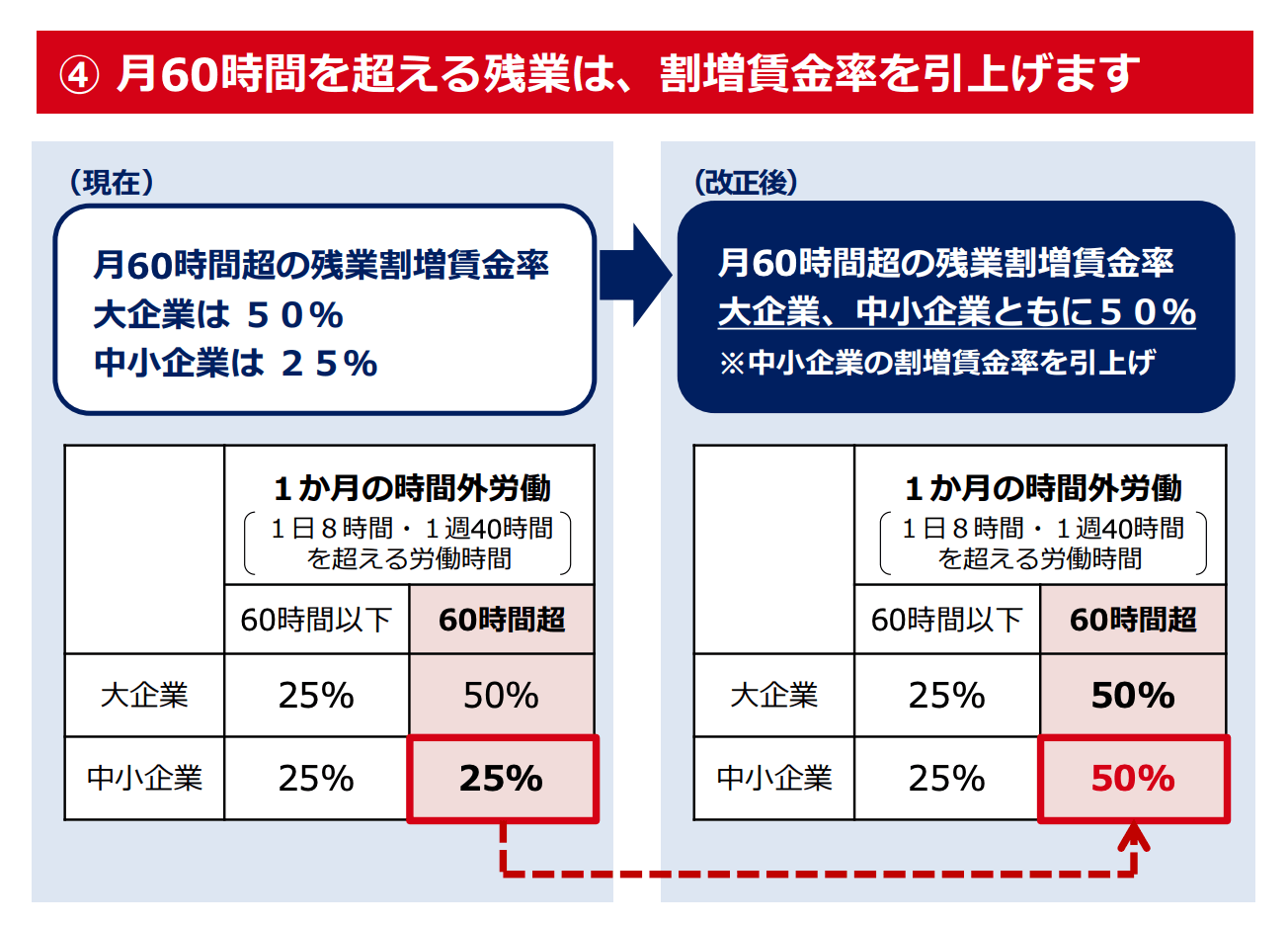

月60時間超の残業代の割増賃金率引き上げ

出典:厚生労働省「働き方改革 ~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~」

月60時間超の残業をする場合は、賃金が50%上がります。

中小企業では25%でしたが、2023年4月から50%に変更されました。

残業で稼ぎやすくなる面もありますが、企業側が残業を抑制する効果もあるでしょう。

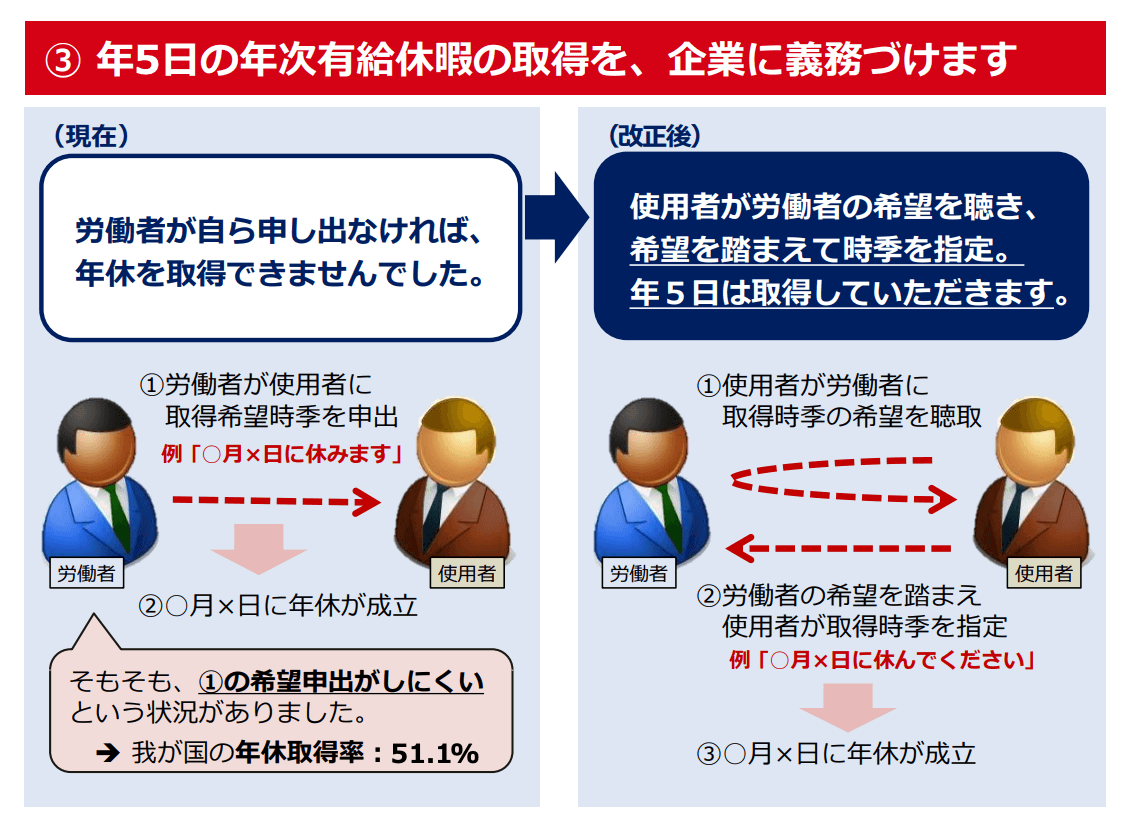

年5日間の年次有給休暇の義務化

出典:厚生労働省「働き方改革 ~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~」

年5日間の年次有給休暇が義務化されます。

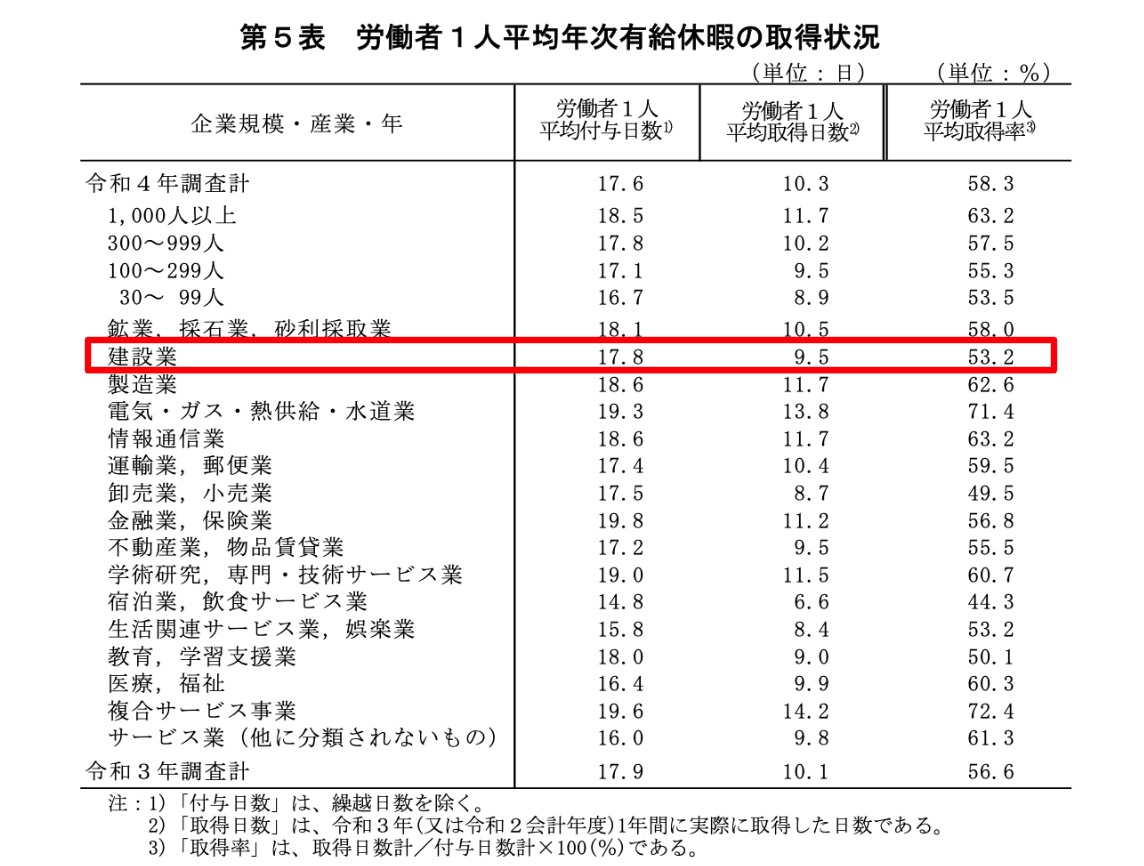

令和4年の厚生労働省の調査によると、労働者1人あたりの年次有給休暇の取得状況は下記のとおり。

参考:厚生労働省「令和4年就労条件総合調査の概況」

他業種と比較すると、有休の取得日数が少ないことがわかります。

「有給を取得したことがない」という人もいるでしょう。

今後は年5日間の有給休暇を取得することができます。

同一労働同一賃金

「同一労働同一賃金」とは、同一企業で正社員と非正規職員の不合理な待遇差をなくすものです。

特に非正規職員さんの賃金改善につながるでしょう。

2024年!建設業者の働き方改革|国土交通省の働き方改革加速化プログラム

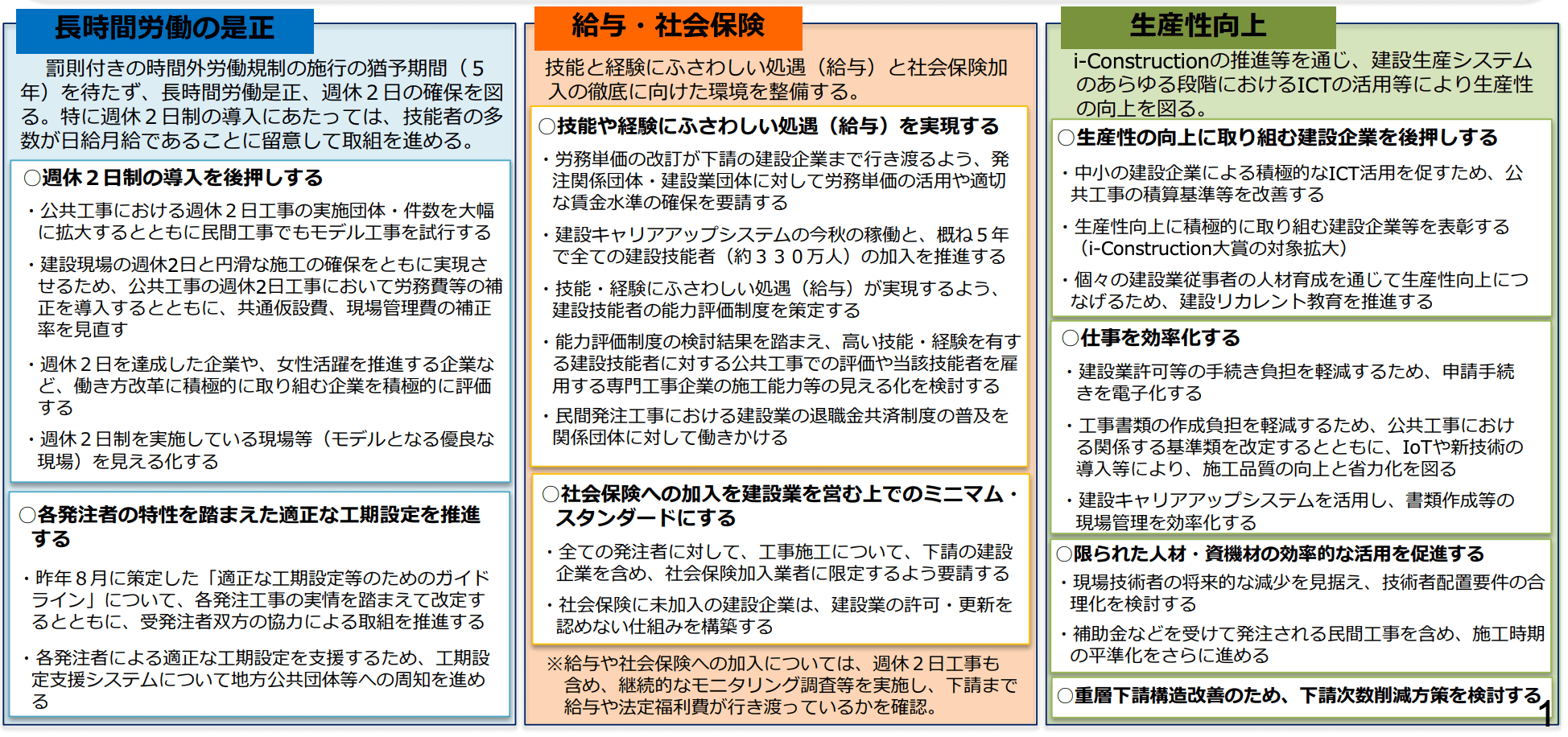

出典:国土交通省「建設業働き方改革加速化プログラム」

ここからは建設業界で実施される働き方改革を、さらに深掘りしていきます。

他業界にはない改革もあるので知っておきましょう。

- 36協定を締結して時間外労働(残業)の上限規制を設ける

- 週休2日制を導入する

- 受発注者ともに適正な工期を設定する

- 技能や経験にふさわしい給料や待遇を実現する

- 社会保険加入の推進

- ICT・IoTの導入促進

- 限られた人材・資機材の効率的な活用と下請次数削減方策の検討

「建設業働き方改革加速化プログラム」を参考に解説していきます。

36協定で時間外労働(残業)を上限規制|2024年4月1日〜罰則つき

くりかえしですが、建設業界でも36協定が適用され、残業の上限規制が設けられます。

使用者と労働者で36協定を締結して、労働基準監督署長に届出が必要です。

36協定に違反すると「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課せられます。

これは事業者だけでなく、残業を命じた上司も罰則の対象です。

2024年に建設業でも36協定が適用され残業規制【給料は減るのか】で36協定届出書について解説しているため、速やかに準備していきましょう。

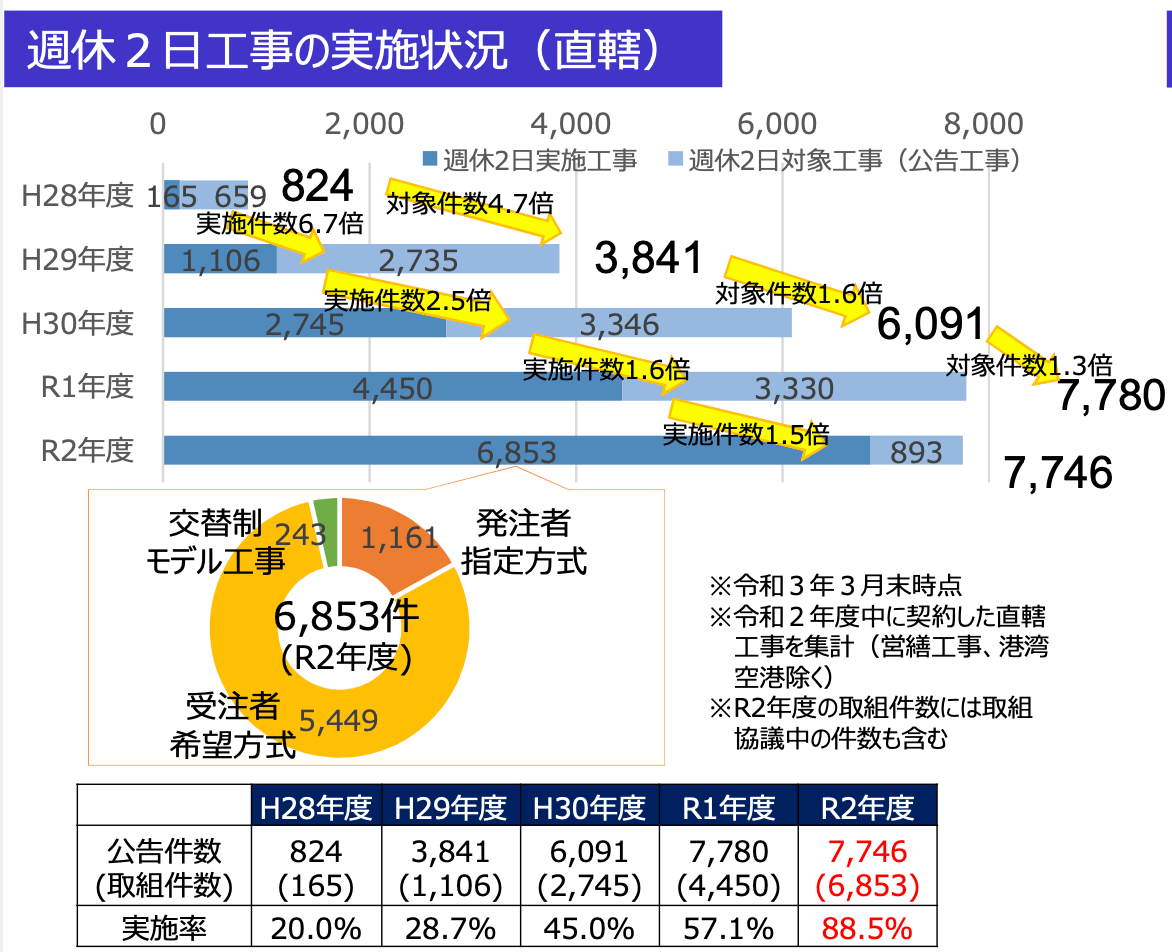

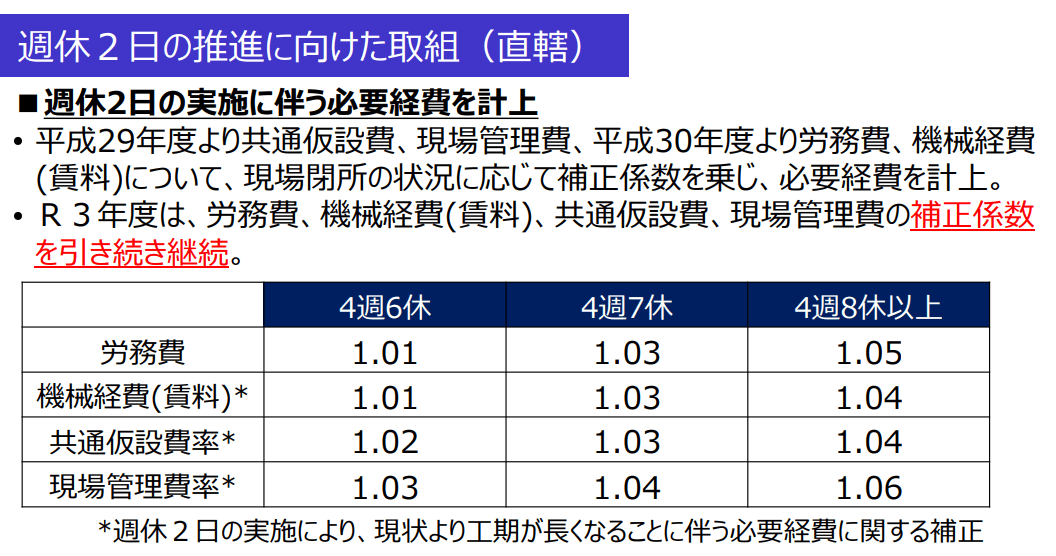

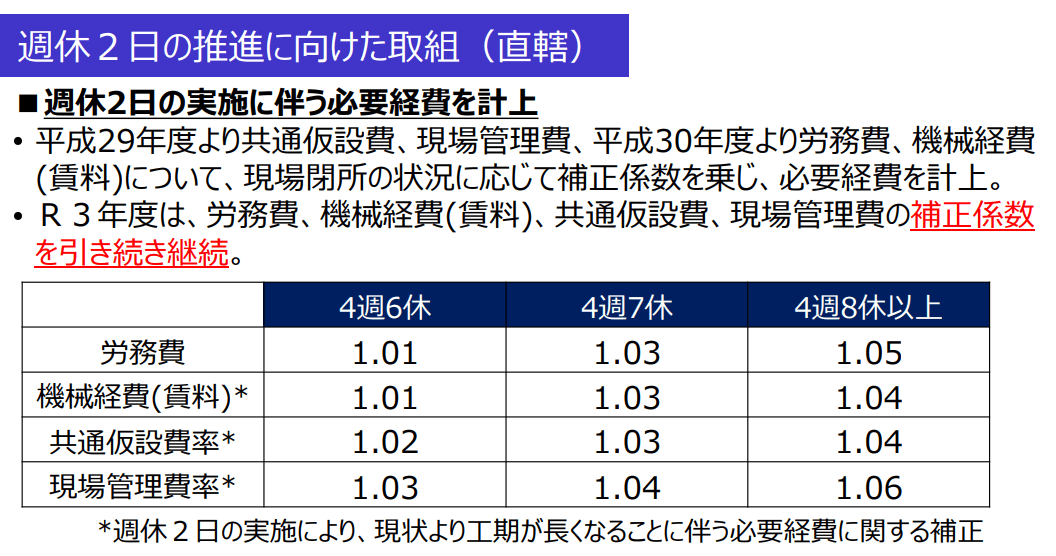

週休2日制を導入する|法律で義務化はされない

建設業界でも、週休2日が推進されています。

出典:国土交通省「建設業の働き方改革の現状と課題」

公共工事では、週休2日を導入している企業の労務費等の補正係数を大きくできます。

出典:国土交通省「建設業の働き方改革の現状と課題」

また、週休2日を達成した企業や女性登用した企業を積極的に評価していくようです。

週休2日については、建設業界の週休2日制は2024年から実施予定【でも問題は多い】に詳しくまとめています。

ただし、週休2日は義務化ではありません。

労働基準法第35条1項では、下記のように定められています。

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

つまり、週休2日を義務化するには労働基準法を改正しなければいけないため、ハードルが高いです。

今のところは企業努力に頼るしかないでしょう。

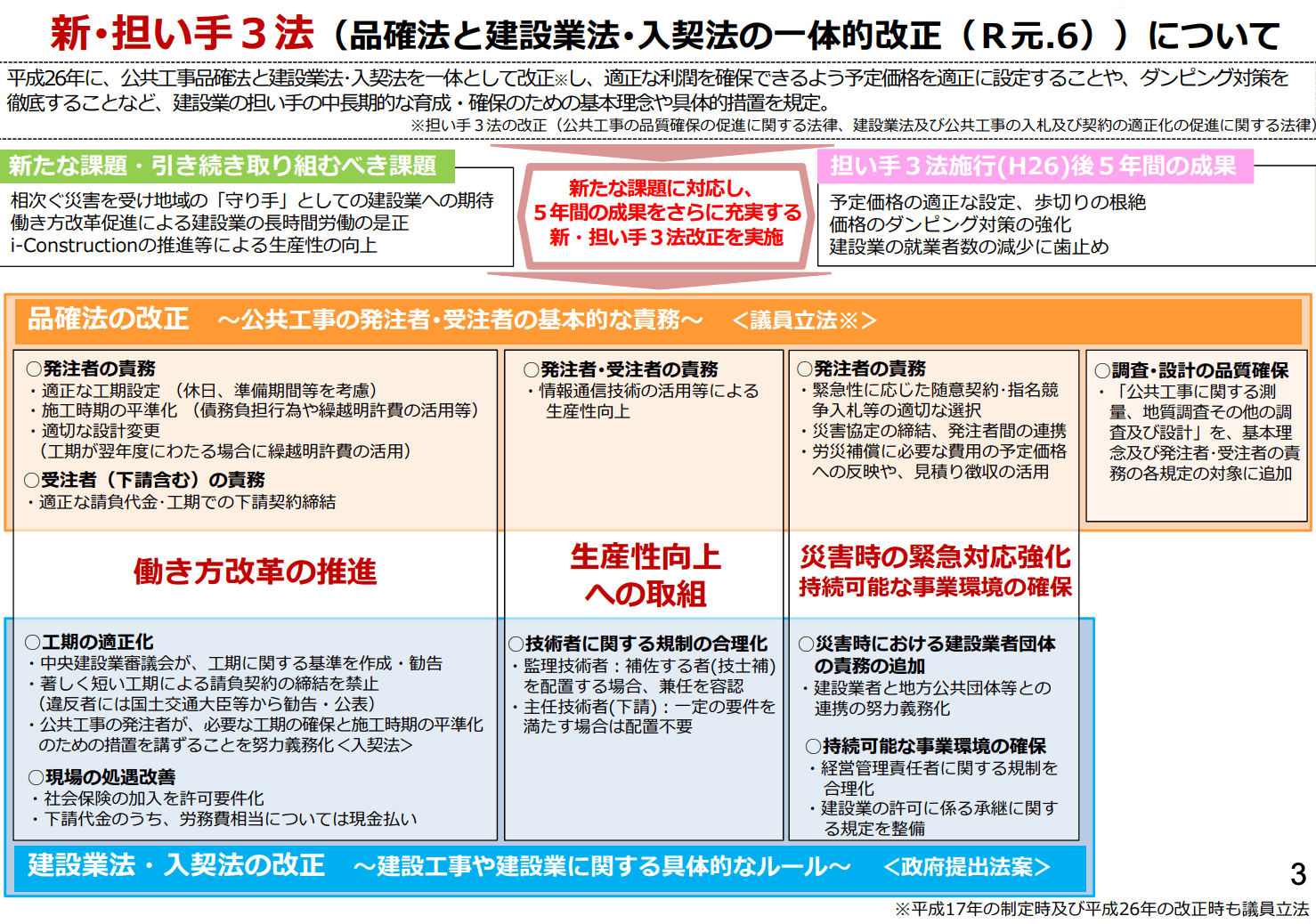

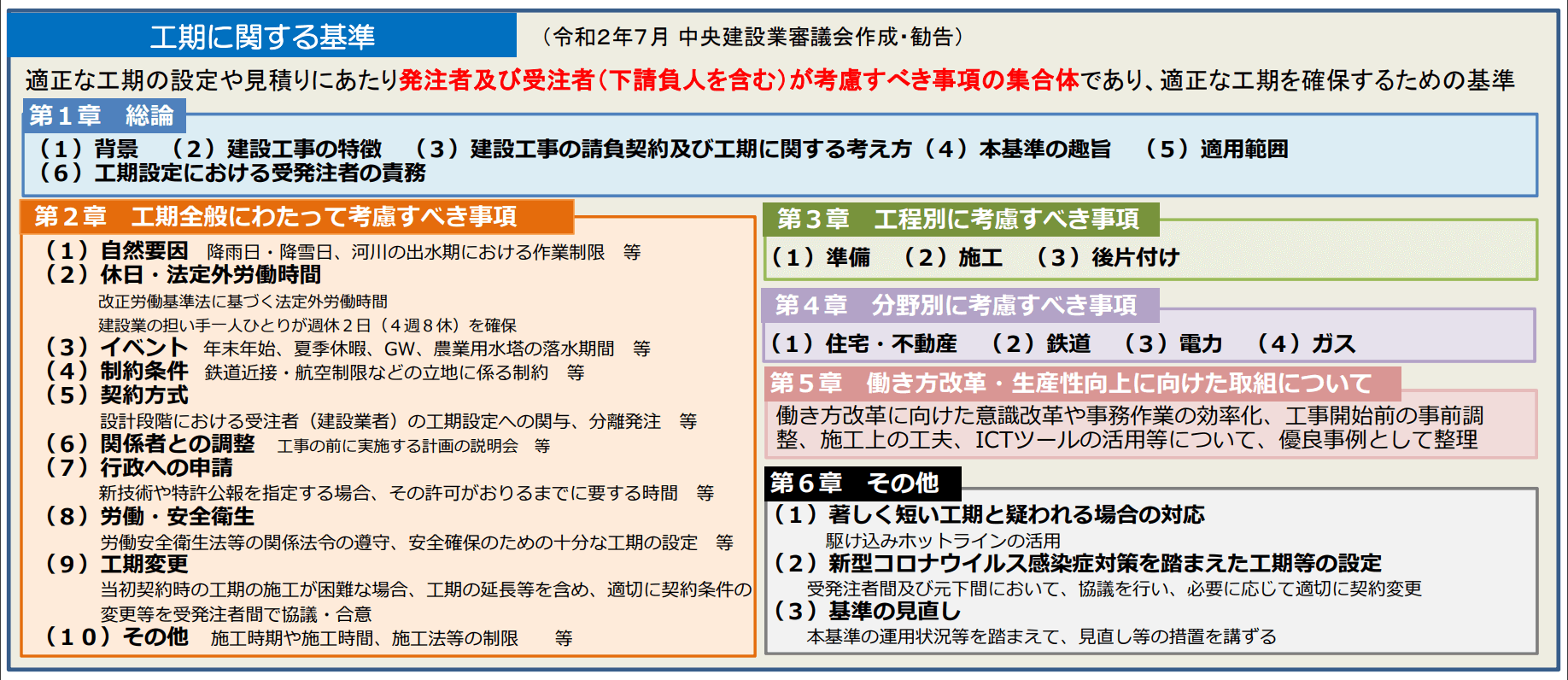

受発注者ともに適正な工期を設定する|ガイドラインあり

残業規制や週休2日を実現するためには、適正な工期設定が必要不可欠です。

令和2年10月に施行された改正建設業法の内容は下記のとおり。

- 著しく短い工期の請負契約の禁止

- 違反した場合は、国土交通大臣等による勧告・公表が可能になった

- 中央建設業審議会が工期に関する基準を作成・勧告できることになった

こちらの詳細は、新担い手三法について改正点をわかりやすく解説にまとめています。

出典:国土交通省「建設業の働き方改革の現状と課題」

また、国土交通省は適正な工期設定がわかるように「工期設定支援システム」を作り、各自治体に周知を進めています。

建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラインも作成されています。

適正な工期設定については、適正な工期設定・施工時期等の平準化でさらに詳しく解説しますので、このまま読み進めてみてください。

技能や経験にふさわしい給料や待遇を実現する

出典:国土交通省「建設業の働き方改革の現状と課題」

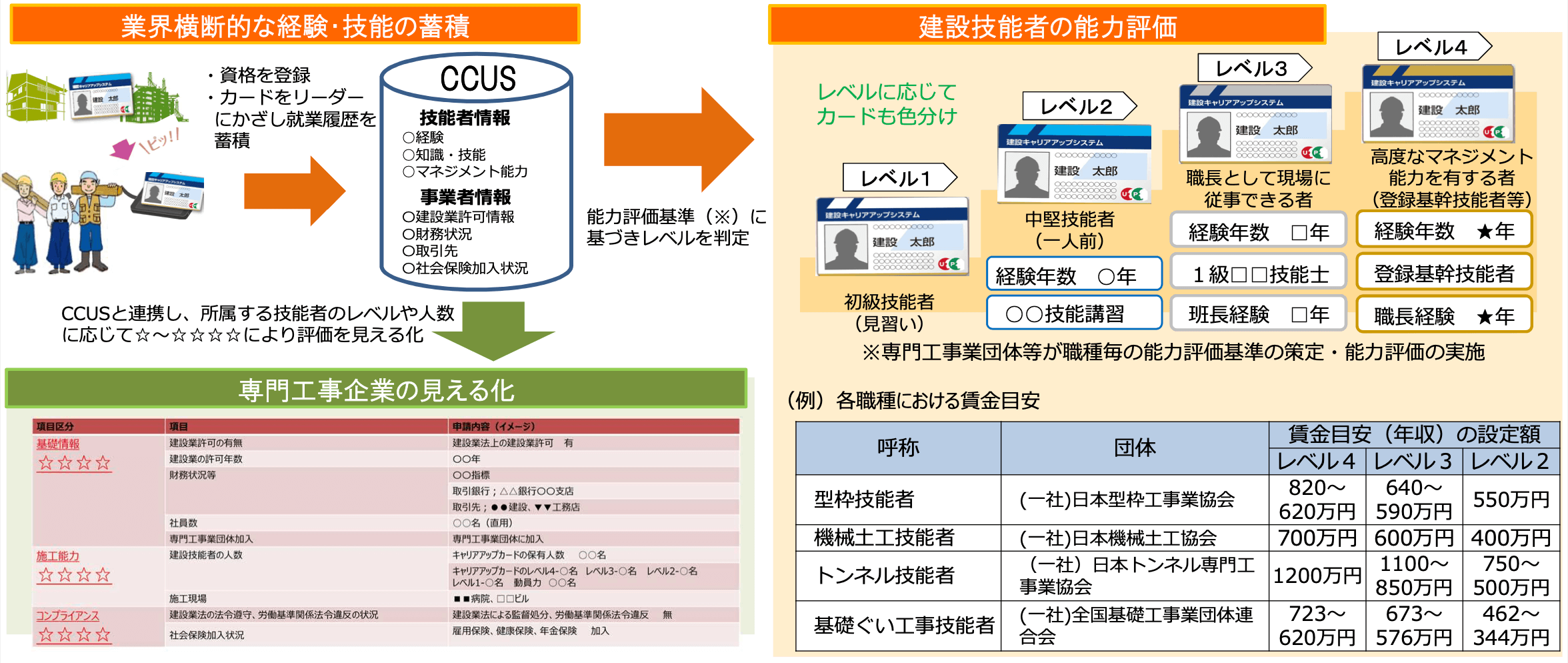

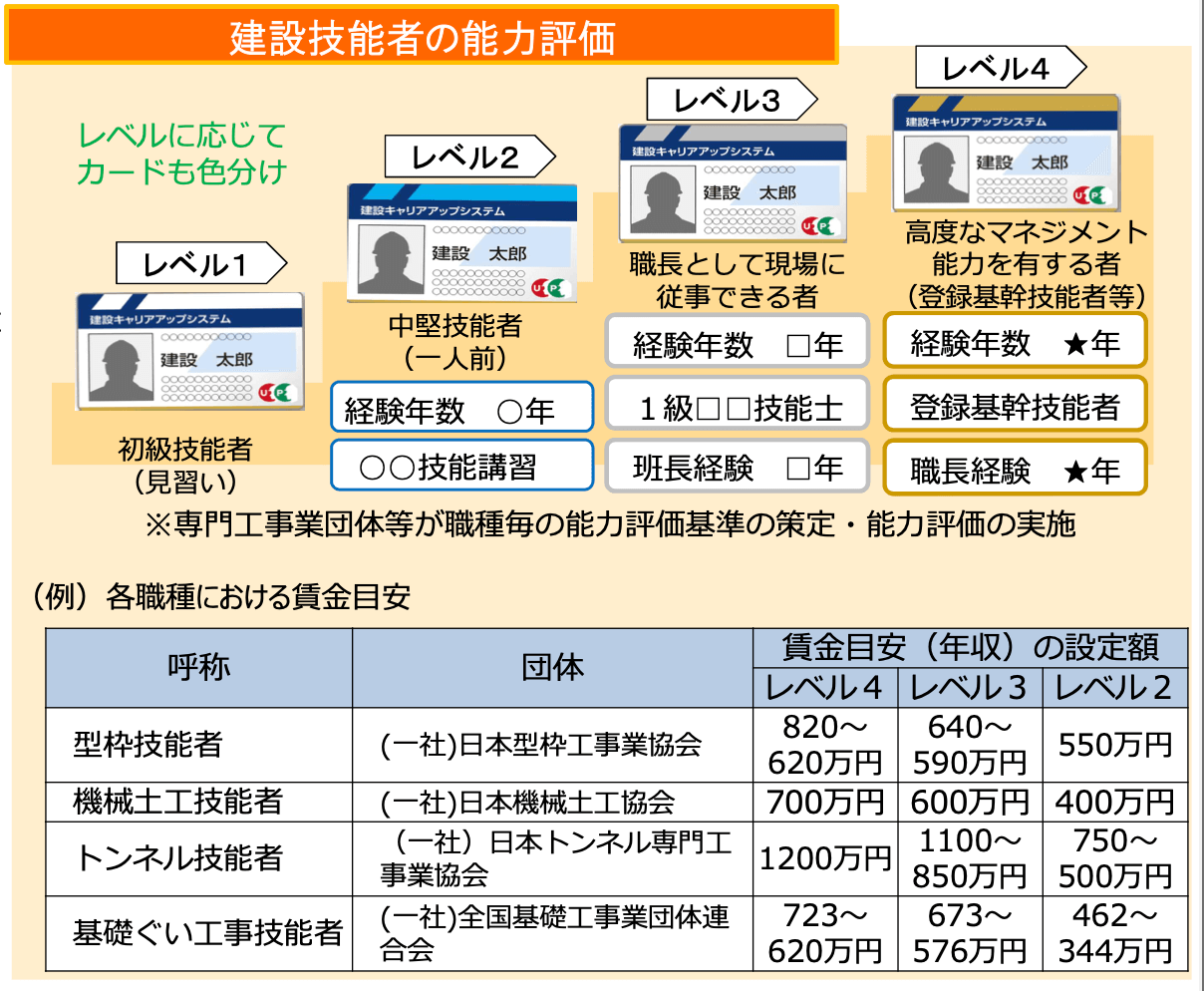

技術者のスキルに見合った給料や待遇を実現するために、建設キャリアアップシステムへの加入が推進されています。

「建設キャリアアップシステム」とは、技術者の職歴や保有資格などをデータ化して、業界内で公正に評価できる仕組みのことです。

- 技能者の保有資格

- 現場の就業履歴

- 社会保険加入状況など

カードを交付して現場で読み取ると、就業履歴が自動的に蓄積されていきます。

また、技術者をレベル1~4でレベル分けされるので、客観的な評価により適切な給料や待遇を実現しやすくなるでしょう。

出典:国土交通省「建設業の働き方改革の現状と課題」

これにより「本来もらえるはずの給料をもらえていない」など、モチベーションの低下を防ぐ狙いもあります。

また、下記も推進されていくようです。

- 建設技能者の能力評価制度を策定する

- 建設業退職金共済制度の普及を関係団体に働きかける

国土交通省では、労務単価が上がった場合に下請会社まで行き渡るように、発注関係団体・建設業団体に対して、労務単価の活用や適切な賃金水準の確保を要請していくそうです。

また、継続的なモニタリング調査を実施して、下請けを含めて労務単価の改訂が実施されているか確認が入ります。

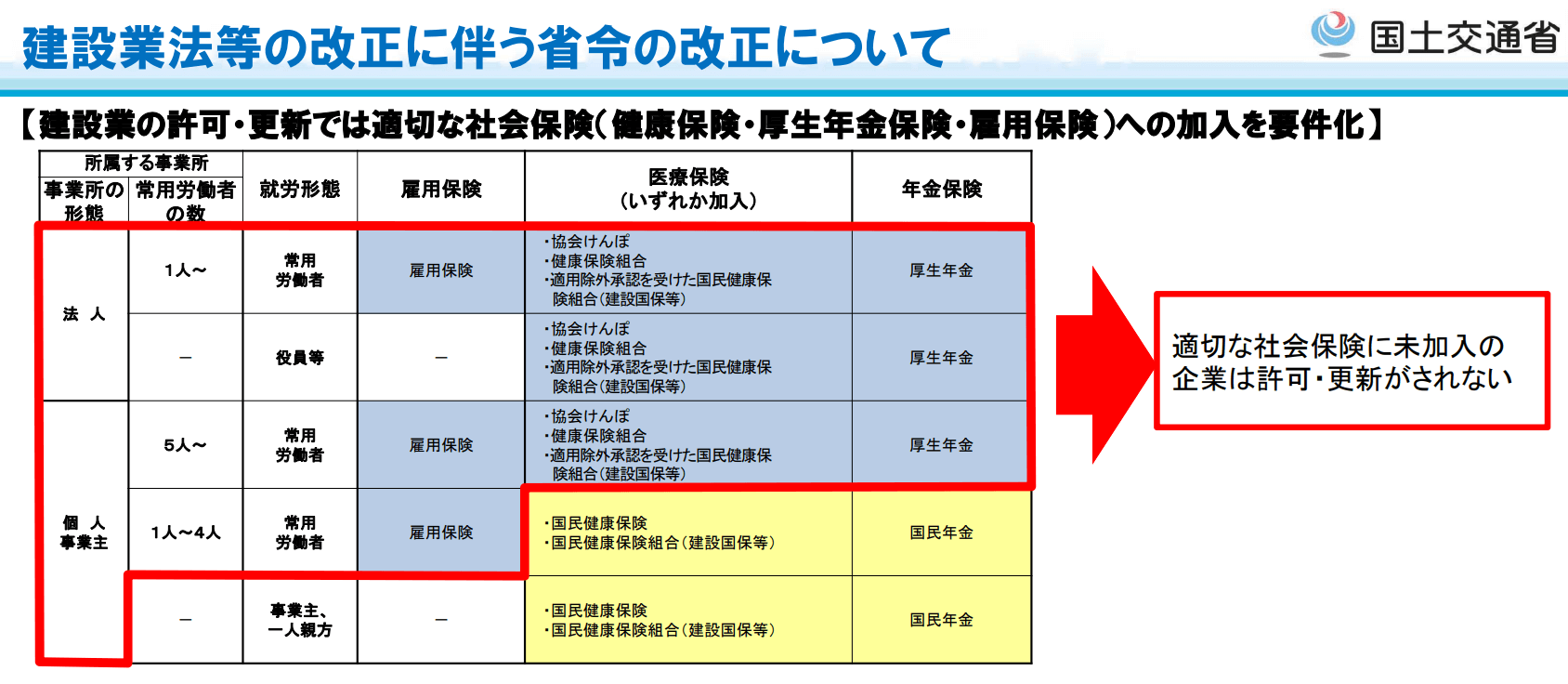

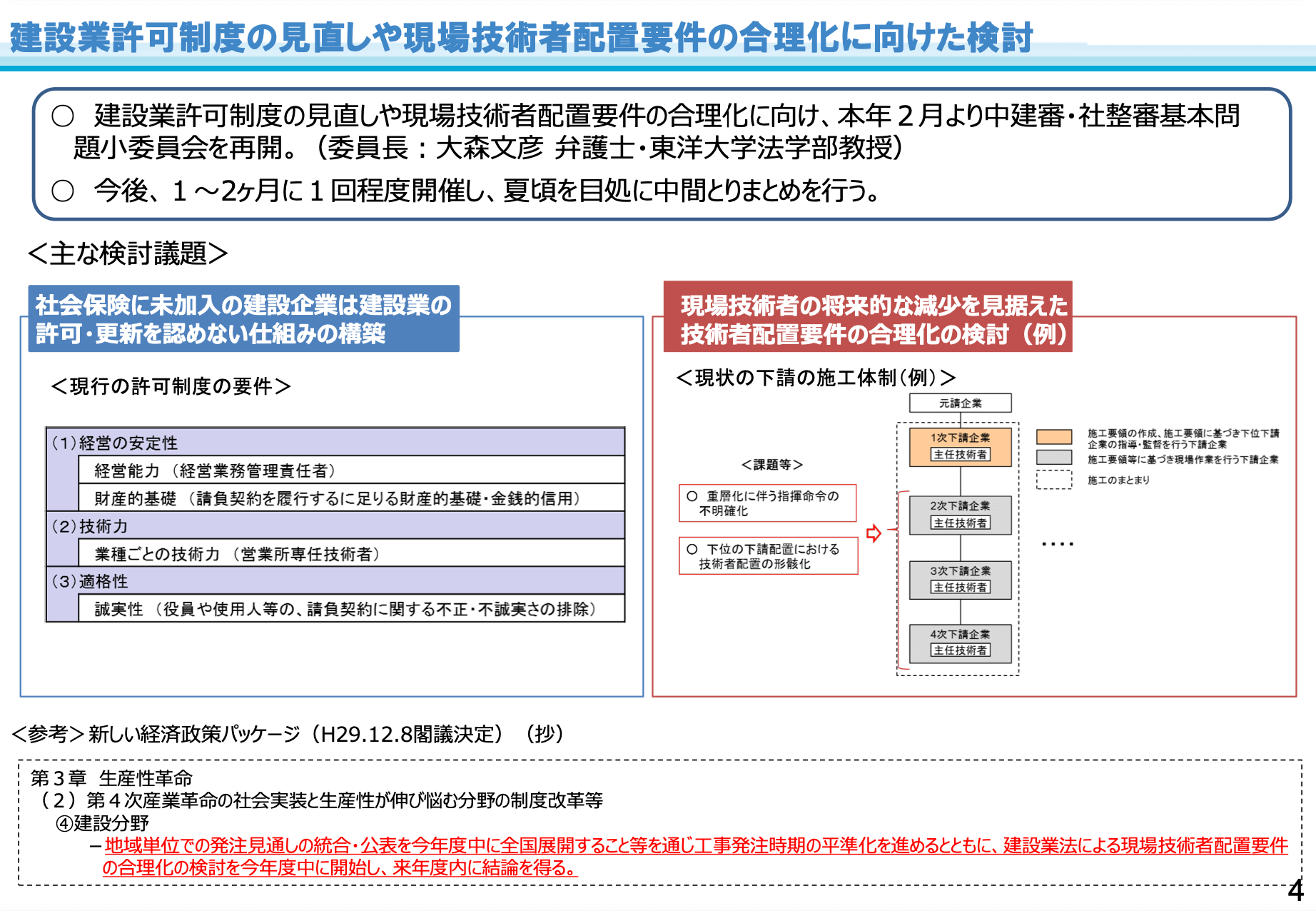

社会保険加入の推進

出典:国土交通省「社会保険加入対策及び最新状況」

令和2年10月から、社会保険に加入していないと建設業許可・更新ができなくなりました。

また、社会保険の加入促進に向けて、下記のような対策も実施されています。

※スマホを横にすると見やすいです。

| 経営事項審査 |

|

| 国土交通省直管工事にて

(平成26年8月~段階的に実施) |

|

| 地方公共団体発注の工事にて |

|

| 民間発注工事の対策 | 平成30年1月~:工事発注を社会保険加入企業に限定する旨の誓約書の活用 |

| 下請企業の指導 |

|

今後も社会保険加入が進み、労働者が働きやすい環境になっていくでしょう。

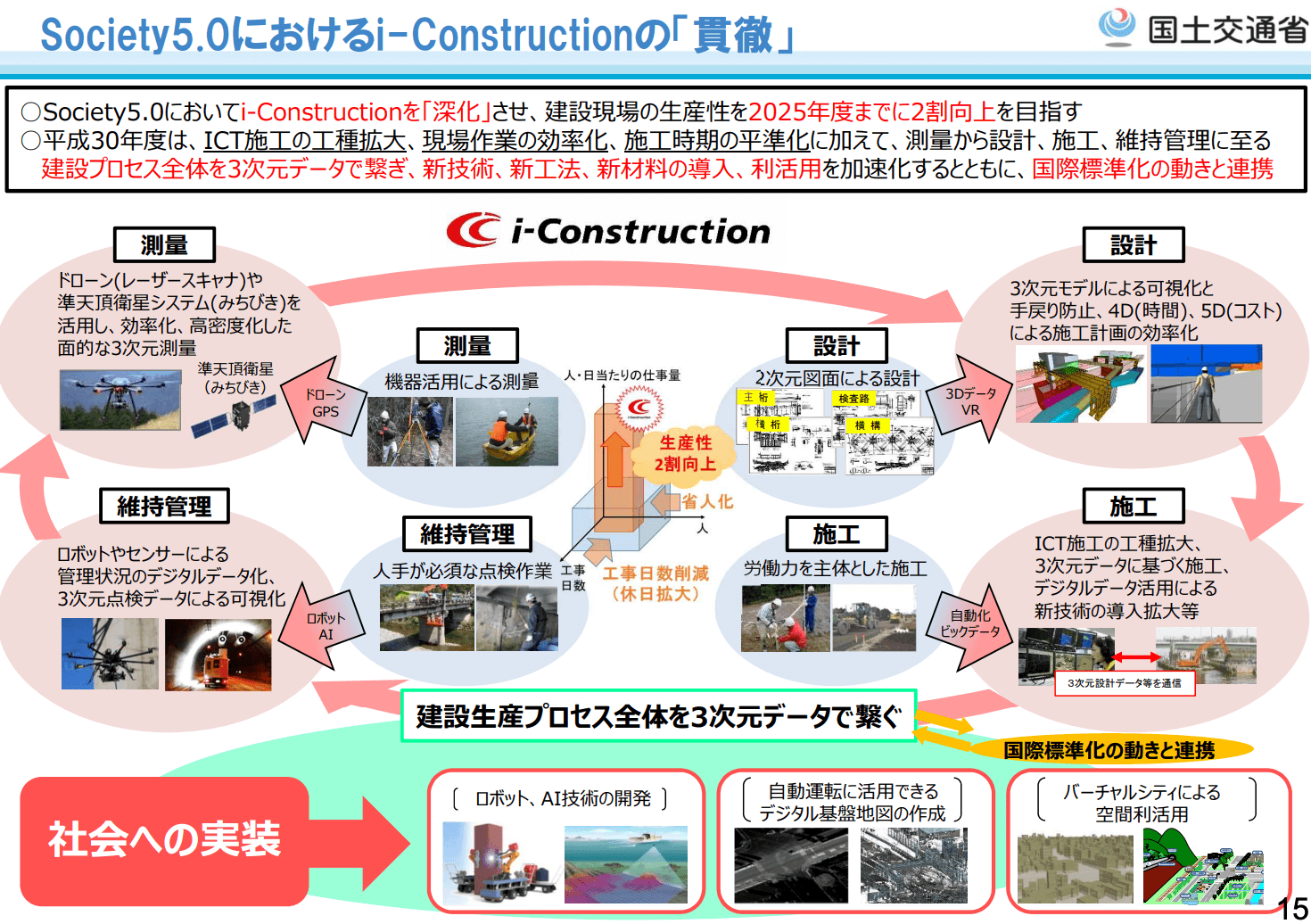

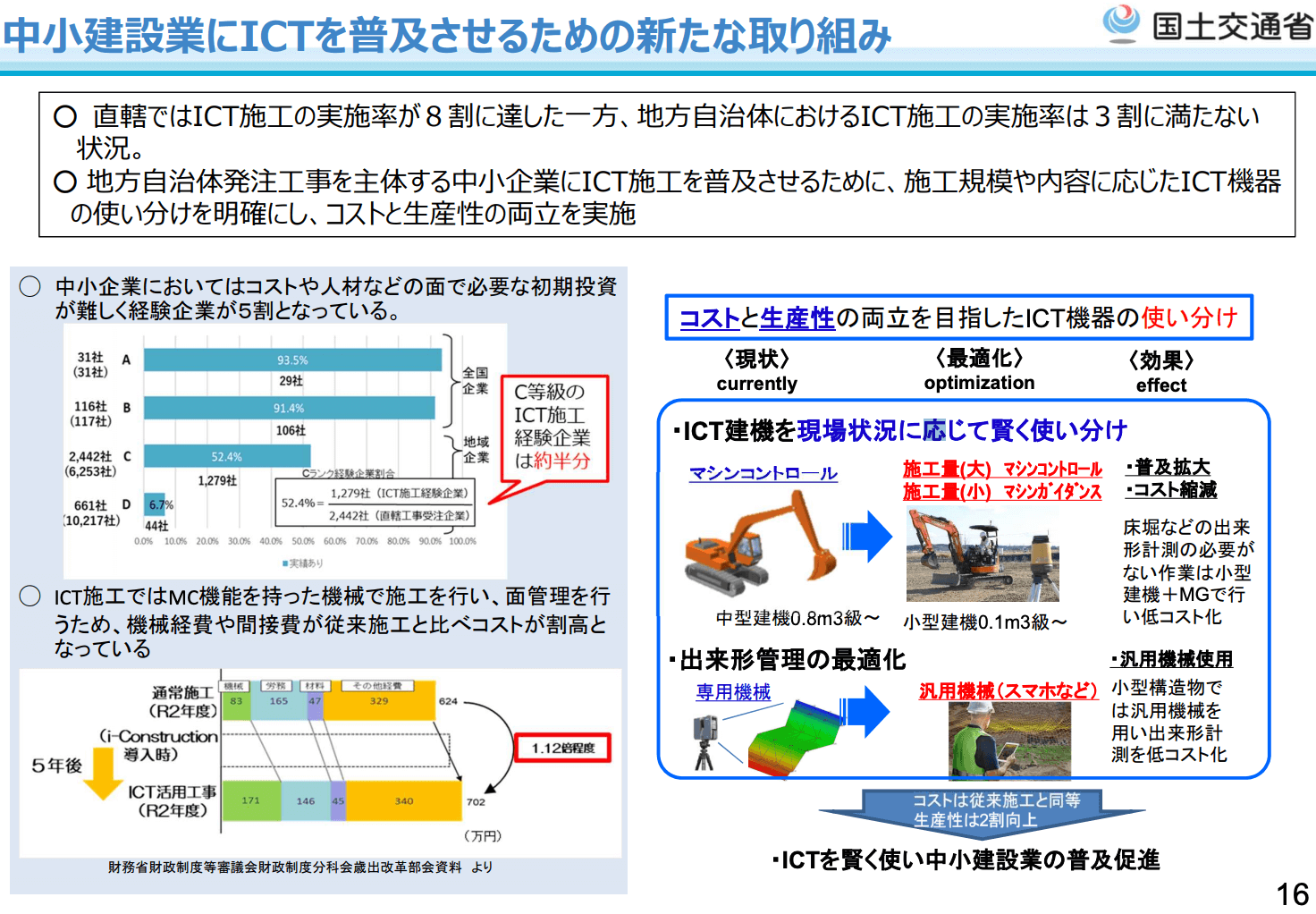

ICT・IoTの導入促進

ICTやIoTを導入して、人手不足の解消や業務効率化につなげる狙いです。

参考:ICTが建設業界で進んでます【機械の事例やメリットと課題も解説】

出典:国土交通省「建設業の働き方改革の現状と課題」

- タブレットを活用したペーパーレス化やウェアラブルカメラの活用を推進して、施工品質の向上と省力化を図る

- 入札時の簡易確認型の拡大、施工時の関係書類(工事成績評定要領・共通仕様書)の改定で書類作成の負担を軽減など

ICTやIoTは、中小企業の導入が課題となっています。

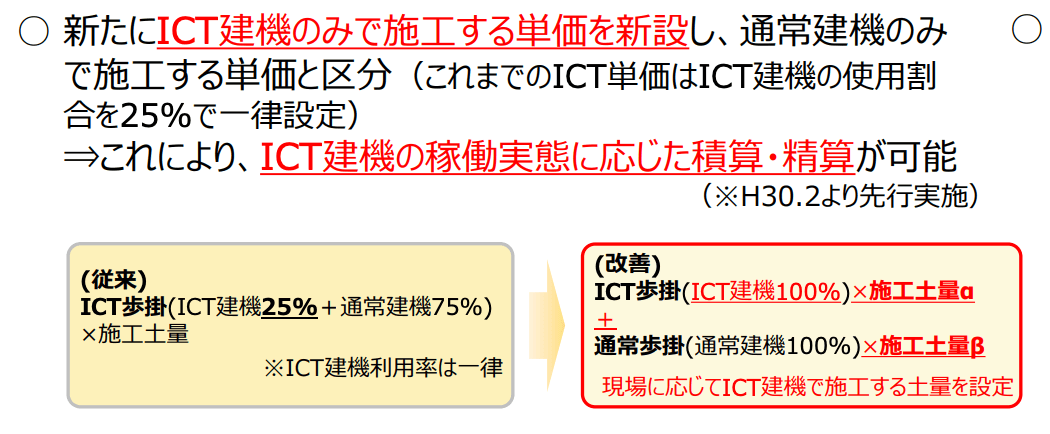

そのため、公共工事ではICT建機の積算基準を設けています。

出典:国土交通省「建設業働き方改革加速化プログラム」

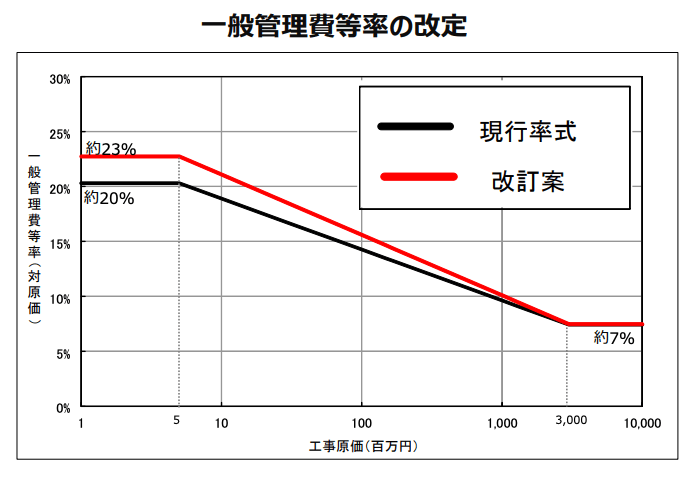

また、最新の実態を踏まえた一般管理費等率の見直しも行います。

出典:国土交通省「建設業働き方改革加速化プログラム」

下記の施策も進んでいくようです。

- ICTに積極的に取り組む企業を表彰する

- 建設キャリアアップシステムを活用して、書類作成等の現場管理を効率化する

そして「生産性の向上」という意味で「建設リカレント教育」が推進されています。

建設リカレント教育とは建設技能の学び直すことで、地域・建設業団体・教育訓練機関などが連携して進めています。

限られた人材・資機材の効率的な活用と下請次数削減方策の検討

建設業界は、さらに人手不足が深刻化していく恐れがあります。

出典:国土交通省「建設産業の現状と課題」

そのため、今のうちから技術者の配置要件を合理化しておく必要があるでしょう。

重層下請構造で曖昧になっていた指示系統を、整理することが検討されています。

出典:国土交通省「建設業働き方改革加速化プログラム」

ゼネコンを中心に働き方改革が進んでいる

業界をリードするゼネコンから、働き方改革が進んでいます。

例えば、清水建設では以下の取り組みを始めています。

- 工期の適正化

- リモートワーク推進

- ICTツールの積極的な導入

- 内勤部署と現場のワークシェア

他のスーパーゼネコンでも、働き方改革が進んでいます。

- 竹中工務店:4週8閉所を31.1%で達成

- 大成建設:ICTの導入で4週8休を目指す

- 大林組:ICTやテレワークの導入で4週5閉所〜4週8閉所を推進

こうした動きは中小企業にも広がっていくと想定されます。

後述しますが、中小企業でもすでに積極的に働き方改革を実施しているところがあります。

2024年までに建設業者が行う働き方改革の取り組みの注意点5選

実際に働き方改革を進める上で、5つの注意点があります。

- 適正な工期設定・施工時期等の平準化

- 必要経費へのしわ寄せ防止の徹底

- 生産性向上

- 下請契約における取組

- 適正な工期設定等に向けた発注者支援の活用

建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラインを参考に、1つずつ解説していきます。

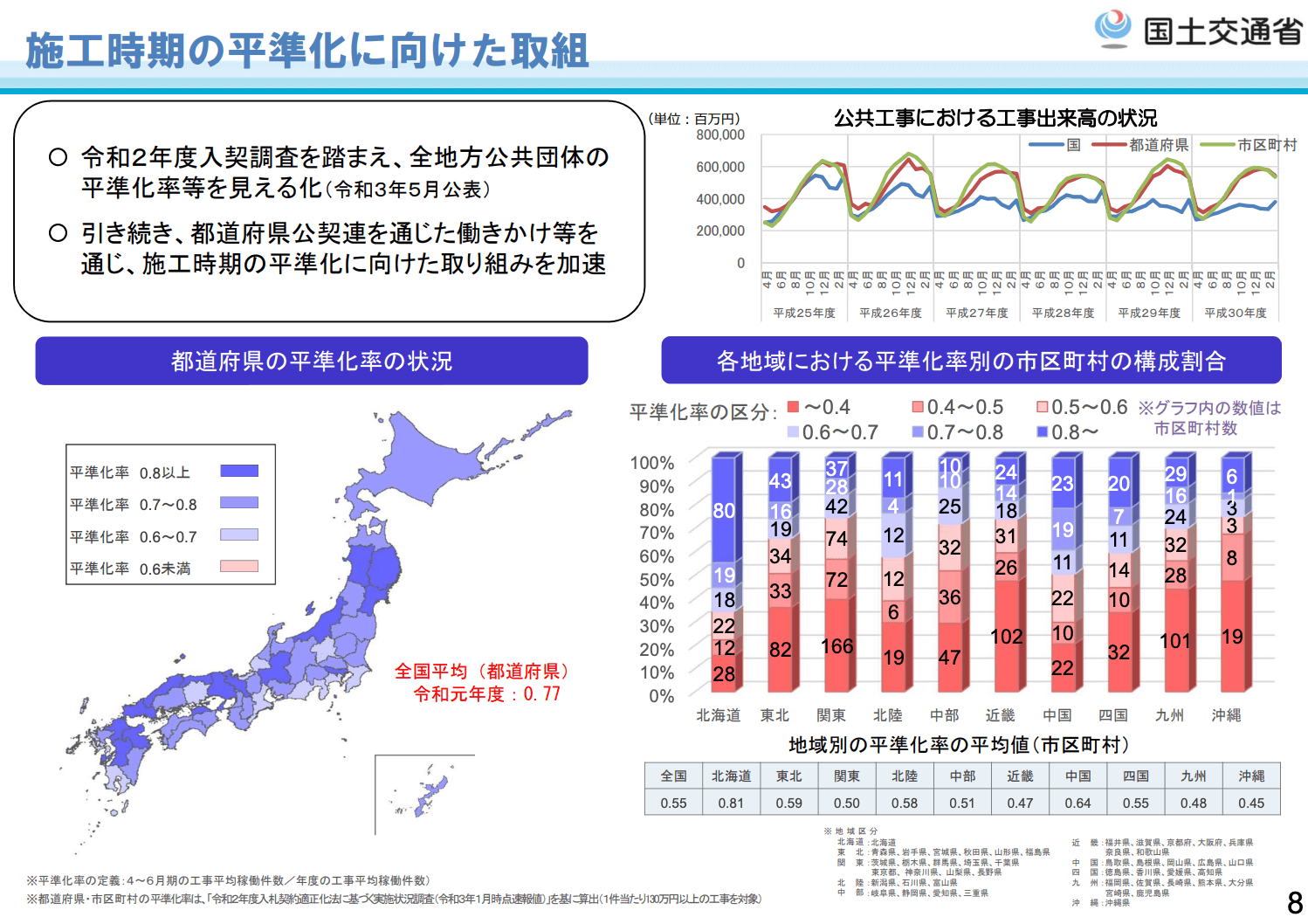

適正な工期設定・施工時期等の平準化

出典:国土交通省「建設業の働き方改革の現状と課題」

工事にかかわるすべての人が残業時間の上限規制を超えず、週休2日・祝日・年末年始・夏季休暇を確保できる適正な工期を設定しなければいけません。

具体的には、下記などを考慮する必要があります。

- 工事内容

- 工事の規模

- 工事の難易度

- 地域の実情

- 自然条件

- 施工条件など

工期を計算するときは下記も計算に入れます。

- 建設業者が施工に先だって行う労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置など準備期間(30~90日)

- 施工終了後の自主検査、後片付け、清掃などの期間(最低でも20日間)

- 降雨・降雪・出水期など作業不能日数(施工に必要な実日数に雨休率を掛けた日数。雨休率は地域ごとの数値を適用するか0.7を用いることも可能)

- 用地買収・建築確認・道路管理者との調整、工事着手前に発注者が対応すべき事項がある場合は、その手続きに要する期間

- 過去に同種類の似た工事で、当初の予定より長い工期を要したケース

また、週休2日の確保を考慮した工期設定を行う場合は、必要となる共通仮設費や現場管理費も請負代金に反映する必要があります。

出典:国土交通省「建設業の働き方改革の現状と課題」

そして、工事が始まったら下記のように情報共有して、工期の変更も検討していきましょう。

- 受注者は工事が始まる前に工程表を作成し、工事の進捗状況を発注者と共有する

- 工事内容や進捗に疑義が生じた場合は、受発注者が双方で協力して円滑な施工を図る

- 工期に間に合わない場合は、受発注者が協議の上で工期を変更する(下請工事の場合も同様)

発注者や元請の責任で工期を変更するときに発生するコストを下請けに負担させるのは、建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)に違反する恐れがあります。

また、年度末に工事が集中しないように、発注者は下記の取り組みを講じる必要があります。

- 労働者・資機材の確保のため、工事着手までの余裕期間を設定

- 適正な工期を確保するための債務負担行為の積極的な活用

- 発注者の連携による地域単位での発注見通しの統合や公表

公共工事の施工時期の平準化のために、国土交通省は令和3年5月に全地方公共団体の平準化率を見える化しました。

出典:国土交通省「建設業の働き方改革の現状と課題」

民間工事でも大規模な工事は可能な限り見通しの公表や、工事時期の集中を回避するため受発注者が互いに協力して、工事時期の平準化に努めることとされています。

必要経費へのしわ寄せ防止の徹底

適正な工期を設定するためには、下記のような法定福利費等が発生します。

- 労務費(社会保険料を含む賃金)

- 社会保険の法定福利費(社会保険料の事業主負担分)

- 安全衛生経費(労災防止対策に要する経費)

- 建設業退職金共済制度の事業主負担額など

これらにしわ寄せが生じないように、法定福利費等を見積書や請負代金内訳書に明示して、適正な請負代金による契約を締結しなければいけません。※下請け契約でも同様

なお、社会保険の法定福利費や安全衛生経費を支払わず、受注者や下請に負担させることは、建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)に違反する恐れがあります。

生産性向上

生産性の向上を図るために、下記を推進していく必要があります。

- ドローンによる3次元測量やICT建機の活用

- 業務効率化に向けた工事関係書類のデジタル化

- 設計初期段階の施工の検討を集中して行うフロントローディング(ECI方式など)の推進

- プレキャスト製品など効率化を狙える工法の導入

- 施工時期の平準化

- 技能労働者の多能工化、技術水準の向上を図る

- 重層下請構造の改善

発注者は工事の手戻りを防ぐために適切な設計図書を作成し、施工条件を明確にしなければいけません。

また、プレキャスト製品など効率化を図る工法も検討が必要です。

下請契約における取組

下請契約においても、時間外労働の上限規制に違反しないように、週休2日の確保など適正な工期を設定する必要があります。

- 下請企業は工事前に工程表を作成し、工事の進捗状況を元請と共有する

- 完成が遅れる場合は元請・下請双方の協議により、適切に工期を変更する

- 下請企業に対する代金の支払は建設業法第24条の3・5に基づき速やかに支払う

- 下請企業に対する代金の支払は、できる限り現金払いにする

- 手形で支払う場合は、割引料などを下請に負担させない

- 日給制の技能労働者の待遇確保に十分留意する

- 下請が一人親方の場合も、長時間労働にならない配慮や週休2日を確保する

適正な工期設定等に向けた発注者支援の活用

公共工事の発注者に技術者が不足しており、適正な工期設定ができない場合は、建設コンサルタントの支援を活用するなど対応する必要があります。

なお建設コンサルタントとは、発注者に対して専門的なアドバイスを行う仕事です。

建設コンサルタントについては、建設コンサルタントをわかりやすく解説【大手ランキングや年収】にまとめています。

建設業界の働き方改革の事例|中小企業の生産性向上の具体例アリ

建設業界の働き方改革の事例を紹介します。

積極的に働き方改革を進めている企業が増えています。

| 会社名 | 具体的な取り組み |

| 鹿島建設中部支店(愛知)

|

|

| 広成建設(広島) |

|

| 矢作建設(愛知) |

|

| 平和建設(広島) |

|

| 名工建設(愛知) |

|

| 成友興業(東京) |

|

| 菅原設備(愛知) |

|

| 第一ヒューテック(東京) |

|

| 八巧機電設備株式会社(神奈川) |

|

| みづほ工業株式会社(石川) |

|

| 三和建設(大阪) |

|

| 拓新産業(福岡) |

|

| 水清建設(岩手) |

|

| マエダハウジング(広島) |

|

| 鈴木建設工業(青森) |

|

| 照正組(沖縄) |

|

| 大鏡建設(沖縄) |

|

| 井木組(鳥取) |

|

| 菊正塗装店(茨城) |

|

| 駿河重機建設(静岡) |

|

| 小田島組(岩手) |

|

| スタプランニング(沖縄) |

|

| 荒木組(岡山) |

|

| ヤマグチ(鹿児島) |

|

| なかじま建設(富山) |

|

| 真柄建設(石川) |

|

| 吉川造園(福井) |

|

| タムカンパニー(愛知) |

|

| 山下組(京都) |

|

| 東洋ハウス工業(青森) |

|

| 大津建設(広島) |

|

| 横田造園(東京) |

|

ITツールの導入を進める会社が多いこともわかりますね。

生産性向上のために、ITツールを積極的に導入する建設会社も増えています。

働き方改革が進む建設会社に転職するコツ【ホームページをチェック】

前述のとおり、働き方改革に積極的な会社があるのは事実。

なので、労働環境を大事にしたいなら、働き方改革に積極的な会社に転職しましょう。

働き方改革に積極的な会社を探すコツは、下記の3つです。

- ホームページに「働き方改革」の記載がある

- 新聞・雑誌・ネットで働き方改革のインタビューを受けている

- 求人情報で働き方改革をアピールしている

建設業界でホームページに力を入れてる会社は、良い人材を獲得したい証拠。

「働き方改革」の記載があれば、覚悟をもって働き方改革を進めている可能性が高いです。

また、新聞・雑誌・ネットで第三者からインタビューを受けている場合も、ある程度の信ぴょう性があります。

求人を探すときの参考にしてみてください。

ワット・コンサルティングでも働き方改革に積極的な企業を紹介してます

冒頭でもふれましたが、私たち「ワット・コンサルティング」では「SAN-SUKE」という転職サポートを行なっています。

働き方改革に積極的な企業を紹介しているので、転職して働き方を見直したい人は情報収集に活用してください。

無料で転職相談だけすることも可能ですし、「まだ転職するかわからない…」という人は求人情報を収集するだけでも利用できます。

※ムリに転職を勧めることはないので安心してください。

今後の働き方の参考にどうぞ。

【2024年問題】建設業界の働き方改革が無理と言われる6つの理由

下記の理由で「建設業界で働き方改革は無理じゃない?」と言われることがあります。

- そもそも業務量が多すぎるから

- 残業規制や週休2日で給料が減る可能性があるから

- 民間工事で発注者の理解を得られるかわからないから

- ベテラン技術者がICTツールを使うかわからないから

- 資金がない企業はICTツールを導入できないから

- 「残業は善」という意識が残っているから

1つずつ解説していきます。

【理由1】そもそも業務量が多すぎるから

そもそも業務量が多すぎて、残業カットや週休2日を導入できない企業もあります。

例えば、施工管理は現場が終わってから事務作業を行うことが多いため、残業を制限されると辛いところですよね。

ここは企業側の努力が必要になるでしょう。

- 施工管理アシスタントを採用して事務作業を分担する

- ICTツールを使って現場で事務作業を進めておく

先ほど紹介したとおり、技術者のスキルアップや業務効率化ツールで残業を減らして、週休2日を実現している企業があるのも事実です。

企業側が本気で変わらなければいけないといえるでしょう。

ちなみに施工管理アシスタントについては、施工管理アシスタントとは?仕事内容やきついところを解説にまとめています。

【理由2】残業規制や週休2日で給料が減る可能性があるから

下記に該当する人は、残業規制や週休2日で給料が減る可能性があります。

- 残業代で稼いでいる人

- 日当制で働く技術者

先ほど紹介した富山県のなかじま建設のように、残業時間を減らすかわりに基本給をベースアップすれば問題ないでしょう。

ただ、企業側が基本給をベースアップしないと、シンプルに収入が減ってしまいます。

こちらも企業側の努力が求められるところです。

建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラインの「下請契約における取組」を見てみると「日給制の技能労働者の待遇確保に十分留意する」書かれていますが、具体的な指示があるわけではありません。

くりかえしですが、令和2年10月に施行された改正建設業法の内容は下記のとおり。

- 著しく短い工期の請負契約の禁止

- 違反した場合は、国土交通大臣等による勧告・公表が可能になった

- 中央建設業審議会が工期に関する基準を作成・勧告できることになった

残業が発生したり週休2日では不可能な短い工期で受注すると、国土交通大臣等により勧告・公表されるため企業イメージを損なうリスクがあります。

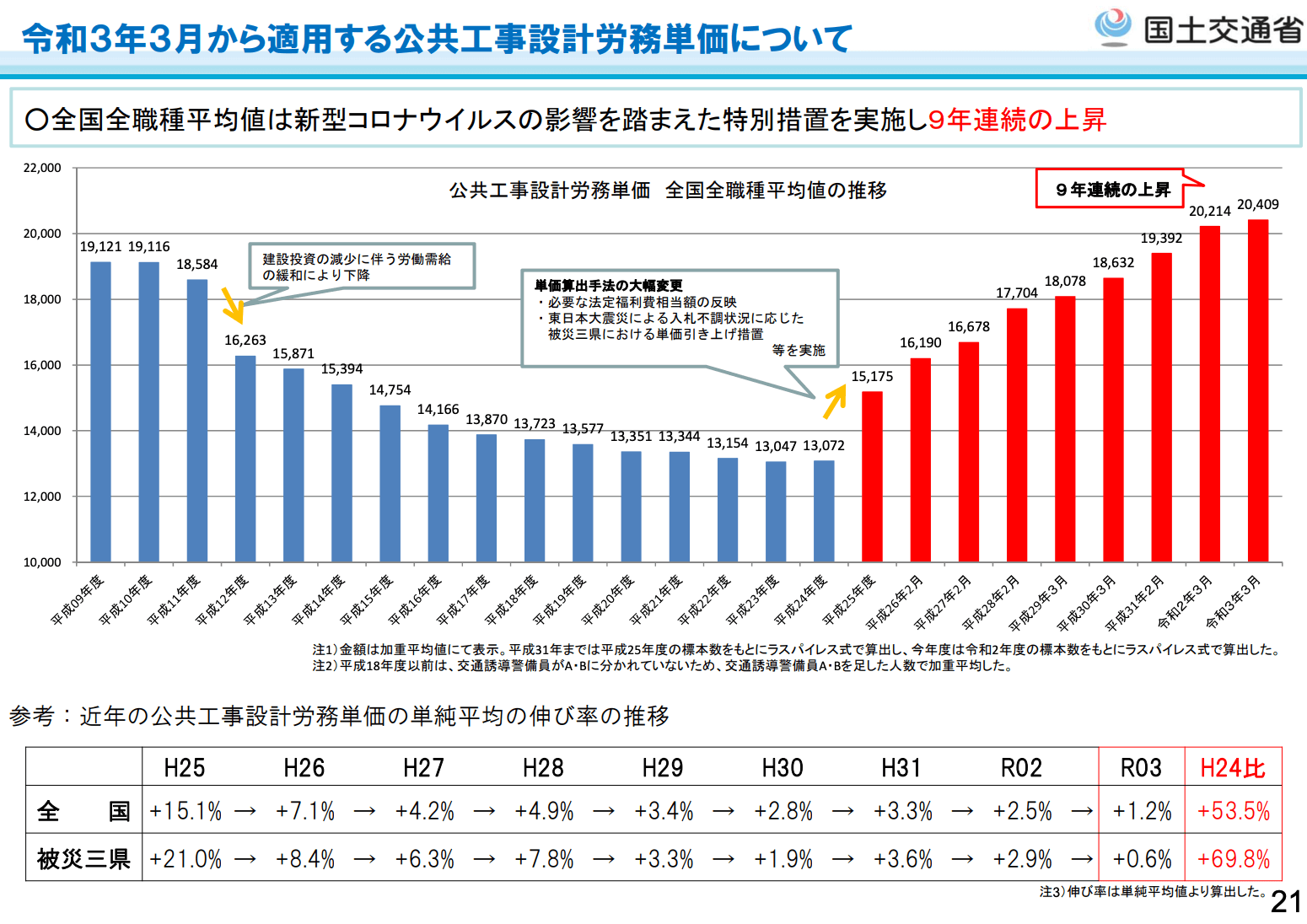

ちなみに、近年は公共工事の労務単価が上昇傾向です。

公共工事が多い企業は、このタイミングで基本給のベースアップを図るのも良いでしょう。

出典:国土交通省「建設業の働き方改革の現状と課題」

いずれにせよ、企業側は給与体系の改革を行う必要があります。

最悪の場合は「人材の流出」につながりかねないため、早急の対策が求められるでしょう。

【理由3】民間工事で発注者の理解を得られるかわからないから

建設業働き方改革加速化プログラムは公共工事向けの内容が多いです。

「民間工事でどれくらい発注者の理解を得られるのか?」が焦点になりそうです。

建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラインでは「適正な工期設定」について書かれていますが、民間の発注者は「早く造ってほしい」がホンネでしょう。

民間の発注者は、ビジネスで工事を依頼してくることも多いです。

建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラインの「適正な工期設定」では「工期に間に合わない場合は、受発注者が協議の上で工期を変更する」としていますが、民間工事でこれができるかはケースバイケースかもしれません。

例えば、大型の商業施設が「◯月◯日にオープン」と決定している場合、工期が伸びれば損害が発生してしまうでしょう。

民間工事ではどうしても発注者の立場が強いため、受注者側は工期の変更を言い出しにくい面もあります。

民間工事では、見積もり金額が工事の受注に大きく影響します。

無理に安い金額で工事を請けようとする会社があれば、適正な工期設定ができず、結果的に残業が増えたり休日が減ってしまうでしょう。

令和2年10月に施行された改正建設業法では、著しく短い工期を発注した企業も国土交通大臣等による勧告・公表が可能になっています。

つまり、発注者であっても社名を公表されることで「企業イメージを損なう」というデメリットはあります。

ただ、民間の発注者は「今までやってくれたのに、なぜやってくれないのか?」など意識がまだ追いつかない可能性もあるでしょう。

この辺は「始まってみないとわからない」という面があるかもしれません。

【理由4】ベテラン技術者がICTツールを使うかわからないから

建設業界では70代以上の技術者も働いています。

こうしたベテラン技術者が「ICTツールを使えるのか?」も焦点です。

そもそもスマホをもってない技術者もいるため、指導に時間がかかることも予想されます。

また「昔のやり方がいい」と反発を生む可能性もあるでしょう。

若手の人材と協力したり、外部の講師を呼ぶなどして、根気強く研修をしていく必要があるかもしれません。

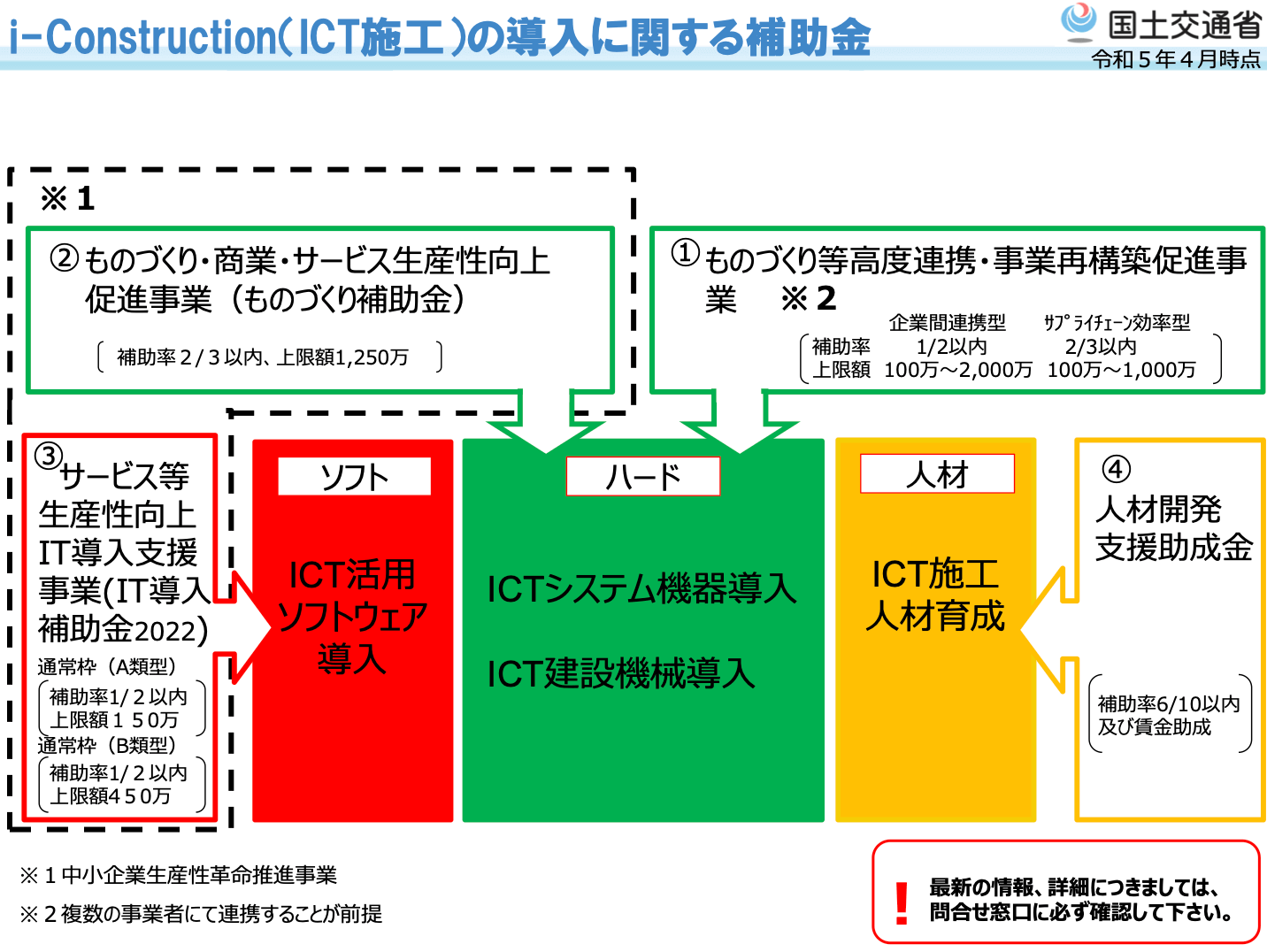

【理由5】資金がない企業はICTツールを導入できないから

出典:国土交通省「建設業の働き方改革の現状と課題」

ICTツールの中には価格が高いものもあります。

※例えば、ICTブルドーザーは4000万円クラスあり

また、ICT建機は新品が多く、中古価格もまだ高いです。

資金力がない企業が「どうやってICTを導入するか?」が焦点です。

幸いICT導入の補助金があるため、有効に活用していきましょう。

出典:国土交通省「i-Construction(ICT施工)の導入に関する補助金」

【理由6】「残業は善」という意識が残っているから

企業によっては「残業は善である」という意識が残っているでしょう。

- 残業した方が評価が良い

- 先輩が帰らないと帰りづらい

- 残業しない=仕事をサボっているイメージなど

特に、残業をたくさんしてきたベテラン技術者が多い企業では、なかなか意識改革が進まないかもしれません。

ここも時間をかけて意識を変えていく必要があります。

建設業が抱える勤怠管理の課題

さらに、残業規制が始まることを受けて、以下の課題があります。

- 正確な労働時間がわかりにくい

- 労働時間の集計に時間がかかる

詳しく解説していきます。

正確な労働時間がわかりにくい

建設現場は常に動きがある場所です。

そのため、すべての労働者がいつ仕事を開始して、休憩をとり、終了するかを正確に把握するのが難しいです。

また、トラブル対応など緊急の出勤も発生するため、正確な労働時間を把握しにくい現実があります。

労働時間の集計に時間がかかる

今でもタイムカードを使っている現場が多く、労働時間の集計に時間がかかります。

タイムカードは誤記録や欠落が発生することもあるからです。

後述しますが、勤怠管理システムの導入が急がれています。

建設業向けの勤怠管理システムを導入する

勤怠管理の課題を解消するために、以下のような建設業向けの勤怠管理システムが有効です。

- CLOUZA

- ShiftMAX

- TeamSpirit

- HRMOS勤怠

- MITERAS勤怠

- freee勤怠管理Plus

- ジョブカン勤怠管理

就業規則を整備する

適正な勤怠管理を実施するために、企業によっては就業規則の見直しをしなければいけません。

勤務時間・残業時間・休日などに関する規定を決めていきましょう。

建設業界は働き方改革をやらないとやばい

いずれにせよ建設業界は働き方改革を進めなければいけません。

このままいくと、人材不足がもっと深刻になるから。

出典:国土交通省「建設産業の現状と課題」

問題を放置しておけば、今よりもっと厳しい状況になっていくでしょう。

「無理!」という意見があるのも事実ですが、前に進まなければいけないのも事実です。

会社が働き方改革を実施しない場合の対処法

どうしても会社側が働き方改革を実施しない場合は、労働組合を作るという手もあります。

憲法28条では、労働者の権利として団結権・団体交渉権・団体行動権を認めています。

- 団結権:労働組合を組織して参加する権利

- 団体交渉権:使用者は労働組合からの交渉要請に応じる義務がある

- 団体行動権:ストライキする権利

2人以上いれば労働組合を作れます。

労働組合の作り方は、【実は簡単】労働組合の作り方|3つの手順と結成のメリット・デメリットを参考にどうぞ。

まとめ:2024年から始まる建設業界の働き方改革に期待しよう

最後にもう一度、建設業界で始まる働き方改革をまとめておきます。

- 時間外労働の上限規制

- 勤務間インターバル制度の導入促進

- 労働時間の客観的な把握

- 月60時間超の残業の割増賃金率引き上げ

- 年5日間の年次有給休暇の義務化

- 同一労働同一賃金

- 週休2日制を導入する

- 受発注者ともに適正な工期を設定する

- 技能や経験にふさわしい給料や待遇を実現する

- 社会保険加入の推進

- ICT・IoTの導入促進

- 限られた人材・資機材の効率的な活用と下請次数削減方策の検討

結論、建設業界の働き方改革は確実に進んでいます。

今後の動向に期待していきましょう。

くりかえしですが、私たち「ワット・コンサルティング」では「SAN-SUKE」という転職サポートを行なっています。

働き方改革に積極的な企業を紹介しているので、働き方を見直したい人は情報収集にどうぞ。

あなたの参考になればうれしいです!