合格率はどれくらいなの?

仕事が忙しいから、勉強時間を作るのも大変なんだよね…

どれくらい勉強すれば合格できるのかな?

勉強のコツも教えてほしい!

こういった疑問や不安に応える記事です。

この記事でわかることは下記のとおり。

- そもそも建築施工管理技士とは?

- 1級建築施工管理技士の合格率から見る難易度

- 受験資格からみる難易度

- 受験情報

- 合格のための勉強方法や勉強時間

- 1級建築施工管理技士と他の資格の比較

私たちワット・コンサルティングは、施工管理の転職サポートの会社です。

この記事では、1級建築施工管理技士の合格率や過去問や受験資格から見る難易度を紹介します。

施工管理職のキャリアアップとして1級建築施工管理技士資格は取得しておくことをおすすめします。

建築施工管理技士が不足しているため、1級建築施工管理技士資格をとれば貴重な人材になれるでしょう。

あなたの資格合格の参考になればうれしいです。

それではさっそく見ていきましょう!

目次

そもそも建築施工管理技士とは?

建築施工管理技士とは建築業法第27条の2に定められた国家資格です。

建築施工管理技士の資格を取得すると、下記の資格が与えられます。

- 専任技術者

- 主任技術者

- 監理技術者(1級のみ)

- 現場代理人(現場監督)

建設会社は営業所に専任技術者、建築現場に主任技術者や監理技術者を配置しなければならないと法律で義務付けられています。

建築施工管理技士が不足しているため、建築施工管理技士の資格を持っている人は転職にとても有利です。

建設会社は建築施工管理技士がいないと工事を受注できないため、建設会社から重宝される資格です。

建築施工管理技士は大工、とび、左官などの職人さんや下請け業者さんの現場監督として現場を指揮します。

建築現場の施工管理業務を行う資格で、具体的な仕事内容は下記のとおり。

- 工程管理:施主との契約に合った工事ができているか、スケジュール管理

- 安全管理:現場作業員の安全を守るための管理

- 品質管理:部材の規格や寸法の管理、建設物の品質の管理

- 原価管理:工事の原価計算をして利益を管理

- 出来形管理:施主の希望する規格基準に限りなく近い精度で完成させるための管理

- 行政への申請

ちなみに施工管理の仕事内容については、施工管理(現場監督)の13の仕事内容【あなたに向いてるかも診断】にまとめています。

また、建築施工管理技士の資格は「一般財団法人建設業振興基金」が主宰しています。

1級と2級の違い

建築施工管理技士の資格は1級と2級があり、取り扱える工事の規模が違います。

すごく簡単にいうと、2級は中小規模の工事が可能、1級は大規模工事の取り扱いが可能です。

例えば1級は、下記のような工事の取り扱いが可能。

- 高層ビル・高層マンション

- 公共工事

- 大規模な駅

- 大工場

- 大型商業施設

1級は監理技術者として、特定建設業(下請に出す工事の総額が4500万円以上、建築一式工事の総額が7000万円以上の工事)と一般建設業、両方の建設業許可を得ることができます。

2級は一般建設業(特定建設業の工事規模未満の工事)のみ取り扱いが可能です。

当然ながら、転職は1級の方が有利です。

1級の方が大規模工事を取り扱えるため、大手ゼネコンなどに転職できるチャンスがあります。

派遣の施工管理職の人が1級建築施工管理技士の資格を取得後にスーパーゼネコンの正社員になった事例もあります。

無資格よりも2級建築施工管理技士よりも、1級建築施工管理技士を取得すると周りからの評価が一気に上がります。

また、1級建築施工管理技士を取得することで資格手当などがついて大幅に年収が上がるケースも多いです。

※年収1000万円以上稼ぐ1級建築施工管理技士もいます。

そして、建設会社は常勤で雇用している施工管理技士によって点数が与えられます。

この点数は「経営事項審査」といい、下記のように加算されます。

- 2級の施工管理技士:2点

- 1級の施工管理技士:5点

- 監理技術者講習を受けたらさらに1点追加

経営事項審査の点数が高い建設会社は公共工事の受注を受けやすくなるなど大きなメリットがあります。

1級建築施工管理技士を雇用すると建設会社にもメリットがあるから、資格手当などがもらえて年収が上がりやすくなります。

2021年から技士補の資格が追加された

施工管理の従事者を増やす目的で、「技士補」という資格が追加されます。

施工管理技士の2級と1級の間の資格みたいな感じです。

文字どおり「施工管理技士を補佐する資格」ですね。

第二次検定試験に落ちても「技士補」が与えらえます。

技士補については、技士補はいつから?【答え:2021年から!どんな資格かも解説】にまとめています。

1級建築施工管理技士の就職先

1級建築施工管理技士の就職先は、下記などが代表的です。

- ゼネコン

- ハウスメーカー

- 工務店

- 内装工事会社

1級建築施工管理技士を取得することで、就職先の選択肢も増えます。

1級建築施工管理技士の年収や給料

1級建築施工管理技士の平均年収は400万~500万円です。

※正確なデータ等がないため振れ幅をもって紹介しています。

勤務する会社の規模によって年収は大きく左右されます。

中小規模の建設会社であれば年収400万円台ですが、大手ゼネコンであれば年収800万円くらい稼げることもあります。

※もちろん、本人のスキルも必要です。

1級建築施工管理技士の資格手当の相場は1万~4万円/月です。

資格手当の金額も勤務する会社の規模で大きく変わります。

「稼ぎたい!」という人は、できるだけ大手建設会社への転職を目指しましょう。

当然、大手建設会社は人気があるので採用倍率は高いですが、1級建築施工管理技士の資格とスキルがあれば転職できる可能性があります。

ちなみに施工管理全体の年収については、施工管理の平均年収や現場監督の仕事内容を参考にどうぞ。

建築施工管理技士に向いている人

建築施工管理技士に向いている人は、下記のような人です。

- 安全意識の高い人

- 冷静な判断ができる人

- リーダーシップのある人

- コミュニケーション能力のある人

- スケジュール管理能力の高い人

- 数字に強い人

工事現場では想定外のトラブルがつきものです。

どんなトラブルが起きても冷静な判断力で最適な手段を指示できる力が必要です。

年上の職人さんたちを取りまとめるリーダーシップ力や、年上の職人さんや業者やクライアントとのコミュニケーション能力も必要です。

施工管理技士の最大の目的は「事故なく、設計通りの建築物を期限内に完成させること」です。

スケジュール管理(工程管理)を管理し、工期が遅れれば間に合う施策をとる力が必要です。

原価管理も仕事ですから数字に強くなければいけません。

工事原価が高すぎれば会社の利益は減ってしまいます。

最適な工事原価で最高の建築物を造る力が必要です。

施工管理に向いてる人の特徴は、施工管理に向いてる人の特徴30選【未経験で就職する方法も解説】にもまとめています。

1級建築施工管理技士の合格率から見る難易度

1級建築施工管理技士の合格率を紹介します。

| 年度 | 第一次検定合格率 | 第二次検定合格率 |

| 平成19年 | 46.4% | 34.1% |

| 平成20年 | 49.8% | 35% |

| 平成21年 | 34.9% | 41.1% |

| 平成22年 | 40.7% | 47% |

| 平成23年 | 37.3% | 40.4% |

| 平成24年 | 51% | 34.4% |

| 平成25年 | 47% | 41.4% |

| 平成26年 | 41.6% | 40.2% |

| 平成27年 | 43.6% | 37.8% |

| 平成28年 | 49.4% | 45.6% |

| 平成29年 | 39.7% | 33.5% |

| 平成30年 | 36.6% | 37.1% |

| 令和元年 | 42.7% | 46.5% |

| 令和2年 | 51.1% | 40.7% |

| 令和3年 | 36% | 52.4% |

| 令和4年 | 46.8% | 45.2% |

| 令和5年 | 41.6% | 45.5% |

| 令和6年 | 36.2% | 40.8% |

参考:総合資格学院「一級建築施工管理技士 試験の合格率」

第一次検定試験・第二次検定試験ともに30%~50%台の合格率で推移していますね。

「きちんと勉強しないと合格できないけど、きちんと勉強すれば取得できる資格」というイメージです。

ちなみに、ジャンルは違う資格ですが、司法書士の合格率は約4%です。

超難関資格ですよね。

それと比較すると、合格率が30~40%の1級建築施工管理技士は超難関資格という感じではありません。

しっかり勉強して合格を目指しましょう。

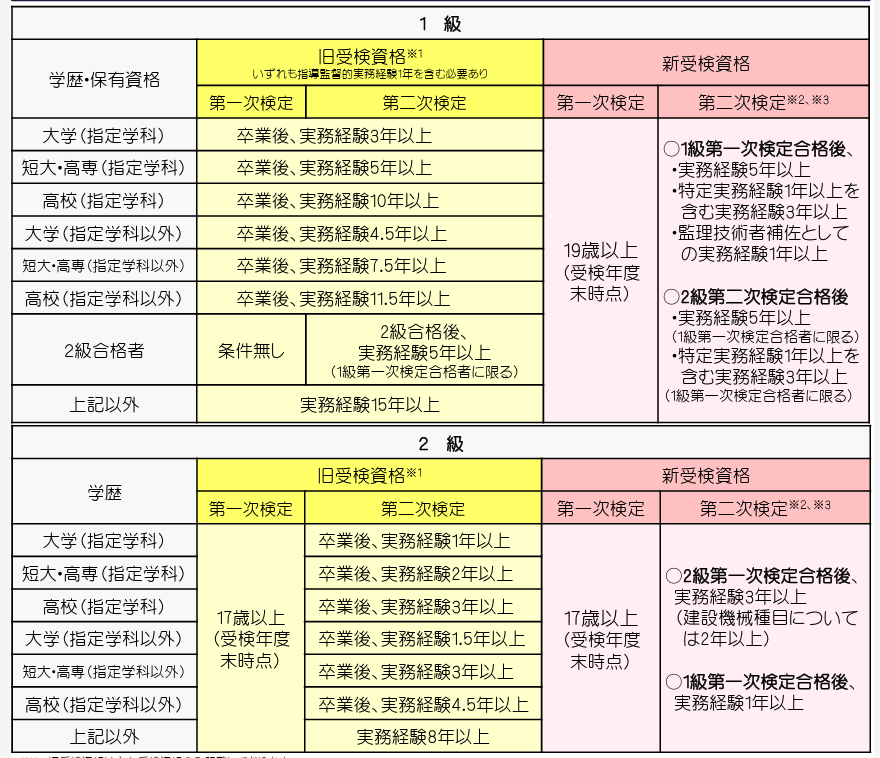

1級建築施工管理技士の受験資格からみる難易度

1級建築施工管理技士の受験資格は以下のとおりです。

出典:国土交通省|令和6年度より施工管理技術検定の受験資格が変わります

第一次検定は19歳以上であれば受験できます。

そして、第一次検定に合格後、5年以上の実務経験を積めば第二次検定を受験が可能です。

まずは第一次検定に合格して、早く第二次検定の受験資格を手に入れるのがおすすめです。

1級建築施工管理技士の勉強方法・勉強時間

1級建築施工管理技士の勉強方法と勉強時間をご紹介します。

仕事をしながら試験勉強をする人が多いですから、自分に合った効率的な勉強方法の参考にしてください。

まずは過去問を見てみよう

まずは1級建築施工管理技士の過去問について解説します。

第一次検定試験は、4択のマークシート問題です。

例えば、下記のような問題が出されます。

- 遮音の記述で正しいものを、4つのうちから選べ

- 型枠の設計で誤っているものを、4つのうちから選べ

当たり前ですが、きちんと勉強しないと答えられない問題ばかりです。

また、第二次検定試験は記述式の問題です。

特徴的なのは、自身の施工経験を記載する経験記述問題。

例えば、下記のような設問に記述で回答します。

- 品質管理において、あなたが実施したこと

- 実施したことが、なぜ重要だと思ったのか?

結論、あらかじめ文章を作っておくことをおすすめします。

※試験本番でゼロから文章を考えるのは難しいので。

また、「安全管理の具体的な方法を記述しなさい」といった記述問題も出ます。

第二次検定試験で不合格になる人が多いので、過去問集などで記述式問題に慣れておいてください。

独学で勉強する

仕事をしながら試験勉強をする人の多くが独学で勉強しています。

まずは、参考書(テキスト)と過去問集を購入してください。

アマゾンなどネットで購入しても良いですが、おすすめは書店に行って実際にパラパラとページをめくって本の中を見てみることです。

カラーでわかりやすく書かれているかなどをチェックして選びましょう。

参考書と過去問集を購入するときのコツは、最初から何冊も参考書と過去問集を買わないことです。

まずは参考書1冊、過去問集1冊だけを買って勉強しましょう。

※何冊も買うと勉強の効率が落ちます。

まずはざっと参考書(テキスト)を読んでみてください。

わからないところは重点的に読み込みましょう。

参考書を読んだら過去問集を最低でも3周は解きましょう。

問題文と回答、解説も覚えるくらい過去問集を繰り返すと高得点をとれるようになります。

特に苦手なジャンルは何周も解くようにしてください。

過去問集に赤ペンで答えを書きこんでから、赤いシートで答えを隠せるようにしておくと勉強しやすいです。

赤ペンと赤いシートの相性を確認しておきましょう。赤いシートをしても答えがうっすら見えてしまっては意味がありません。

あと、赤いペンで答えを書き込むときに筆圧が強すぎると赤いシートで隠したときにペン跡が見えてしまうので、やさしく書くようにしましょう。

おすすめのテキスト・問題集

具体的には、下記などが良いでしょう。

第二次検定試験の出題傾向の分析や、テキストと問題集の構成になっているものもあるので、短期間で合格したい人におすすめです。

通信講座で勉強

通信講座で勉強する人もいます。

独学に比べると、下記がデメリットですね。

- 独学よりお金がかかる

- 自分のペースで勉強できない

ただ、合格率が高いカリキュラムの通信講座もあるのでおすすめです。

短期間で勉強して合格したい人には通信講座は良いと思います。

不明点があれば担当講師に聞ける通信講座もあるので、時間短縮の勉強ができます。

※独学だと自分で調べる時間がかかってしまいます。

予備校や講座で勉強

普段施工管理職をしている人にはなかなか難しいかもしれませんが、時間とお金に余裕があれば予備校や講座に通って勉強するのも良いでしょう。

過去問の分析からの出題傾向も教えてくれたり、わからないことは講師にその場で質問できるメリットがあります。

一般財団法人地域開発研究所では2日間の講習会も開催しています。

独学で勉強してきて、試験近くになったら講習会で集中的に勉強する人もいます。

また、企業によっては社内で勉強会を開催してくれるところもありますので、積極的に活用しましょう。

第二次検定試験の勉強を始めるタイミング

第一次検定試験合格後に第二次検定試験に臨む人は、まずは第一次検定試験合格のための勉強に集中しましょう。

勉強を始めるときは、まずは第一次検定試験の合格だけを目指して勉強しましょう。

1級建築施工管理技士に合格するための勉強時間や勉強期間

1級建築施工管理技士に合格するための勉強期間は半年くらいを想定しておきましょう。

第一次検定試験は6月ですから、前年の12月くらいから勉強を始めるのがおすすめ。

仕事をしながら勉強できるのは1日1時間が限界だと思います。

1日の勉強時間を長くすることよりも、毎日1時間でも勉強することを心がけましょう。

仕事の日は1時間、休日は2~3時間勉強するくらいの感じです。

勉強をさぼってしまうと一気にやる気がなくなる危険性もあります。

短い時間でも良いので毎日少しずつ勉強していきましょう。

模擬試験を受けてみる

1級建築施工管理技士を勉強できる予備校では模擬試験をやっています。

予備校の生徒以外でも受験できることがあるので受けてみましょう。

本番さながらの練習ができますよ。

ただし、模擬試験は有料です。(数千円くらい)

1級建築施工管理技士と他の資格の比較

1級建築施工管理技士と類似する資格の比較をしてみました。

「どの資格から取得するか?」も大切ですよね。

資格取得の参考にしてください。

1級建築施工管理技士と一級建築士の試験難易度の比較

1級建築施工管理技士と一級建築士の試験の難易度を比較すると、圧倒的に一級建築士の方が難しいです。

特に、建築士の製図試験は独学ではかなり難しいです。

そもそも一級建築士は、二級建築士資格をもっているか、大学の指定課を卒業してないと受験すらできません。

建築系資格の最難関資格が一級建築士だと思ってもいいくらいです。

ちなみに一級建築士の難易度については、一級建築士試験の合格率や受験資格からみる難易度にまとめています。

1級建築施工管理技士と1級土木施工管理技士の試験難易度の比較

1級建築施工管理技士と1級土木施工管理技士の試験の難易度を比較すると、1級建築施工管理技士の方が少し難しいです。

1級建築施工管理技士の方が出題範囲が広いからです。

1級土木施工管理技士は実務経験の延長で理解できる問題も多いですが、1級建築施工管理技士は経験のない分野の問題も多いです。

1級建築施工管理技士の方が勉強時間も多く必要です。

1級土木施工管理技士については、1級土木施工管理技士の合格率や過去問から見る難易度を参考にどうぞ。

まとめ

結論、1級建築施工管理技士の試験は、きちんと勉強しないと難易度が高いです。

※当たり前ですが。

ただ、きちんと勉強すれば合格できる資格なので、受験資格がある人はぜひチャレンジしてみてください。

建設会社は1級建築施工管理技士の取り合いのような状態ですので、1級建築施工管理技士を取得すれば年収を大きく上げることもできるかもしれません。

短い時間でも良いので、毎日少しずつ勉強するのがコツです。

過去問集を繰り返し解くことで合格が見えてきます。

本気で1級建築施工管理技士を取得したいなら、今日から勉強開始です。

できることからでいいので、勉強を始めてみましょう。

試験は1点が合否を分けます。

不合格だと、また最初から勉強しないといけません。

1日でも早く勉強を始めることが合否を分けるので、今日から勉強あるのみです。

今日から勉強を始めれば、1級建築施工管理技士に合格して、安定して稼げる人生になるかと。

ぜひ1級建築施工管理技士を取得して、あなたのキャリアアップにつなげてください。

あなたの合格の参考になればうれしいです。

ちなみに、1級建築施工管理技士を取得して転職したい人は、会社選びに注意しましょう。

あなたに合わない会社に転職してしまうと、仕事が辛くなってしまうことも。

働きやすい環境になるかどうかは、会社選びでほとんどが決まります。

あなたに合う会社に転職する方法を、施工管理(現場監督)の転職先の会社選びのコツ【転職活動方法も解説】にまとめています。

あなたのキャリアアップの参考になればうれしいです!