有名な代表作には、どんなのがあるんだろう?

あと、日本にもゴシック建築の建物ってあるの?

こういった疑問に答える記事です。

本記事でわかることは下記のとおり。

- ゴシック建築の特徴がわかる

- ゴシック建築の有名な代表作がわかる

- ロマネスク建築との違いがわかる

- 日本で見られるゴシック建築の建物がわかる

「ゴシック建築」って名前は聞いたことあるけど、どんなものかわかりにくいですよね。

この記事では、ゴシック建築の特徴を解説します。

なぜ背の高い建物になったのかや、優れた建築技術についても紹介します。

目次

ゴシック建築の特徴【有名な代表作も紹介する】

ゴシック建築とは、12世紀半ばにフランスで発祥した建築様式です。

14世紀頃までに、ヨーロッパ各地に広がっていきました。

ゴシック建築が栄えた理由【農業技術の発達で失業者が都市部へ】

12世紀のフランスでは、農業技術の発達により、農村部で職を失う人が増えました。

それが元で、仕事を求めて都市部に人が移り住んできたんです。

農村から都市部にきた人たちは、当時、キリスト教自体を知らなかったそうです。

都会で孤独な暮らしをする人たちは、心のよりどころを求めました。

それが、農村部からきた人たちにキリスト教が広まるきっかけになったんです。

農村からきた大勢の人たちを収容できる、大規模な教会が必要になり、それがゴシック建築を生みました。

ゴシック建築はほとんどが教会なのは、こうした背景があるからです。

農村部からきた人たちは字を読めかった【ステンドグラスの巨大な紙芝居】

当時、農村部からきた人たちは読み書きができず、聖書が読めなかったそうです。

聖書が読めないと、布教は難しいですよね。

そのため、巨大なステンドグラスに聖書の内容を絵で描くことで、布教していったそうです。

簡単にいうと、でっかい紙芝居ですね。

当時は、光=神の化身と考えられており、ステンドグラスから光が差し込むことで信仰心を高めていきました。

ゴシック建築の特徴である「大きなステンドグラス」は、こうした理由から生まれたわけです。

ゴシック建築の優れた技術【高く建てられる構造】

ゴシック建築の特徴は、下記の6つです。

- とにかく高い

- 大きなステンドグラス

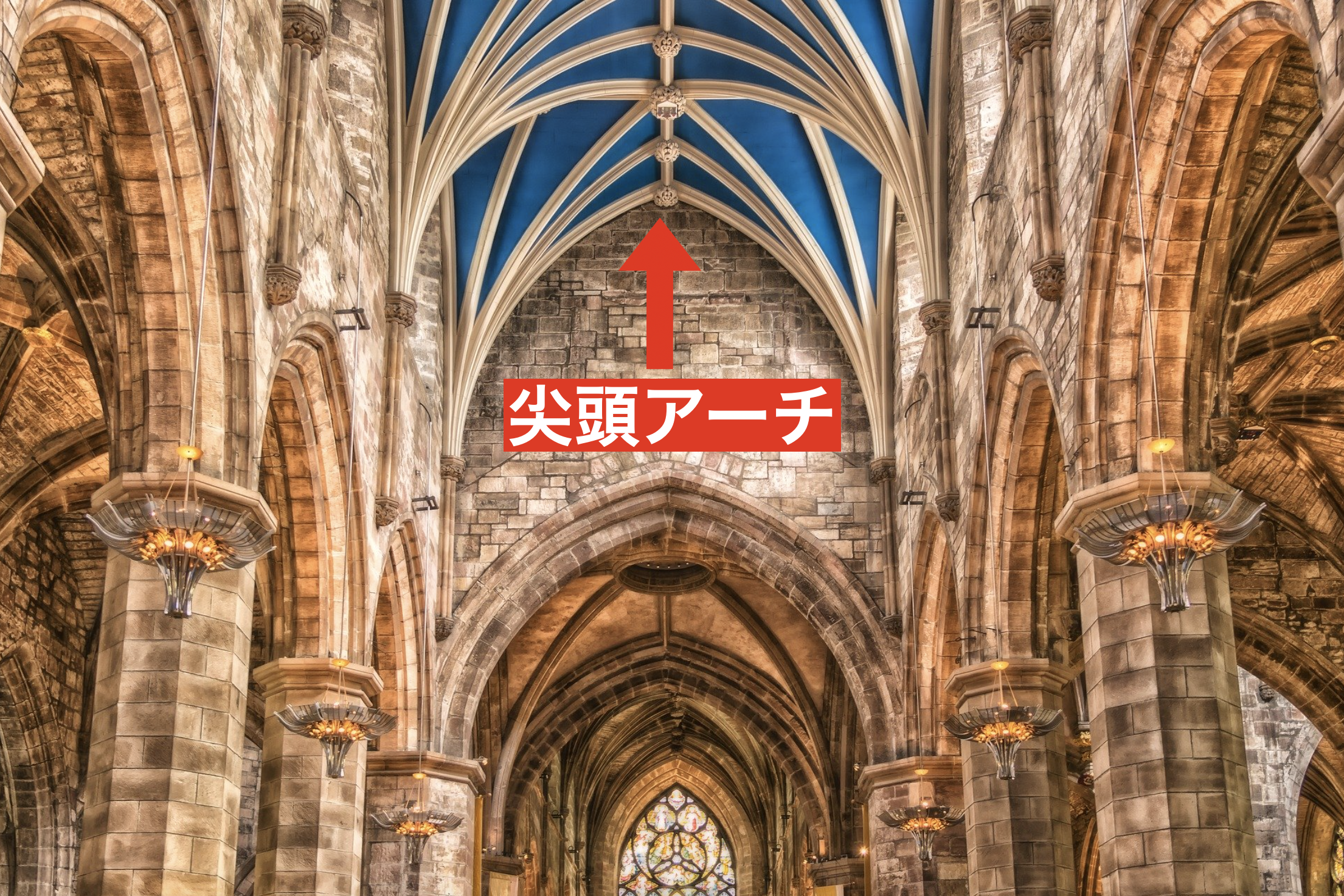

- 尖頭アーチ→尖った形の天井

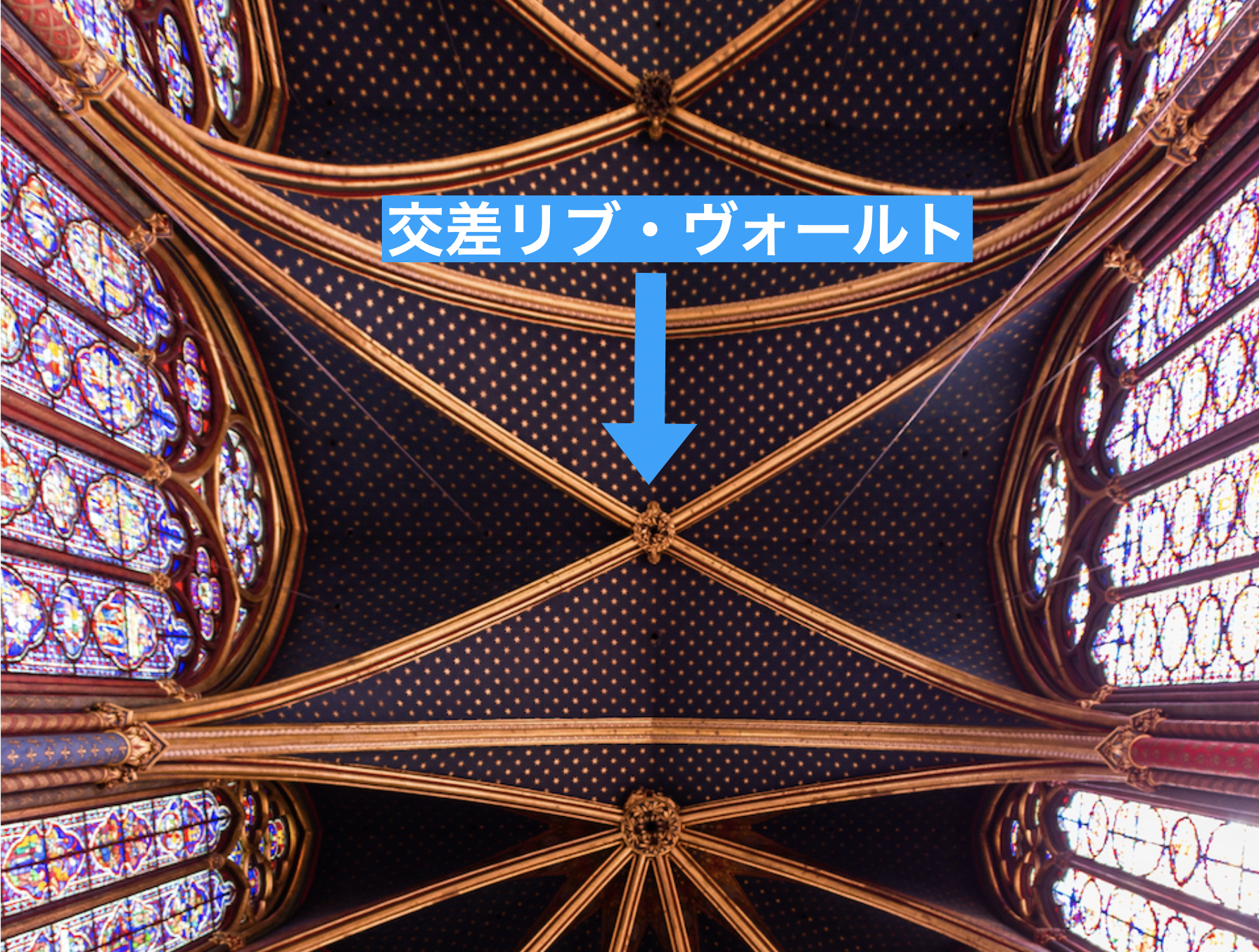

- 交差リブ・ヴォールト→天井部の十文字の支え

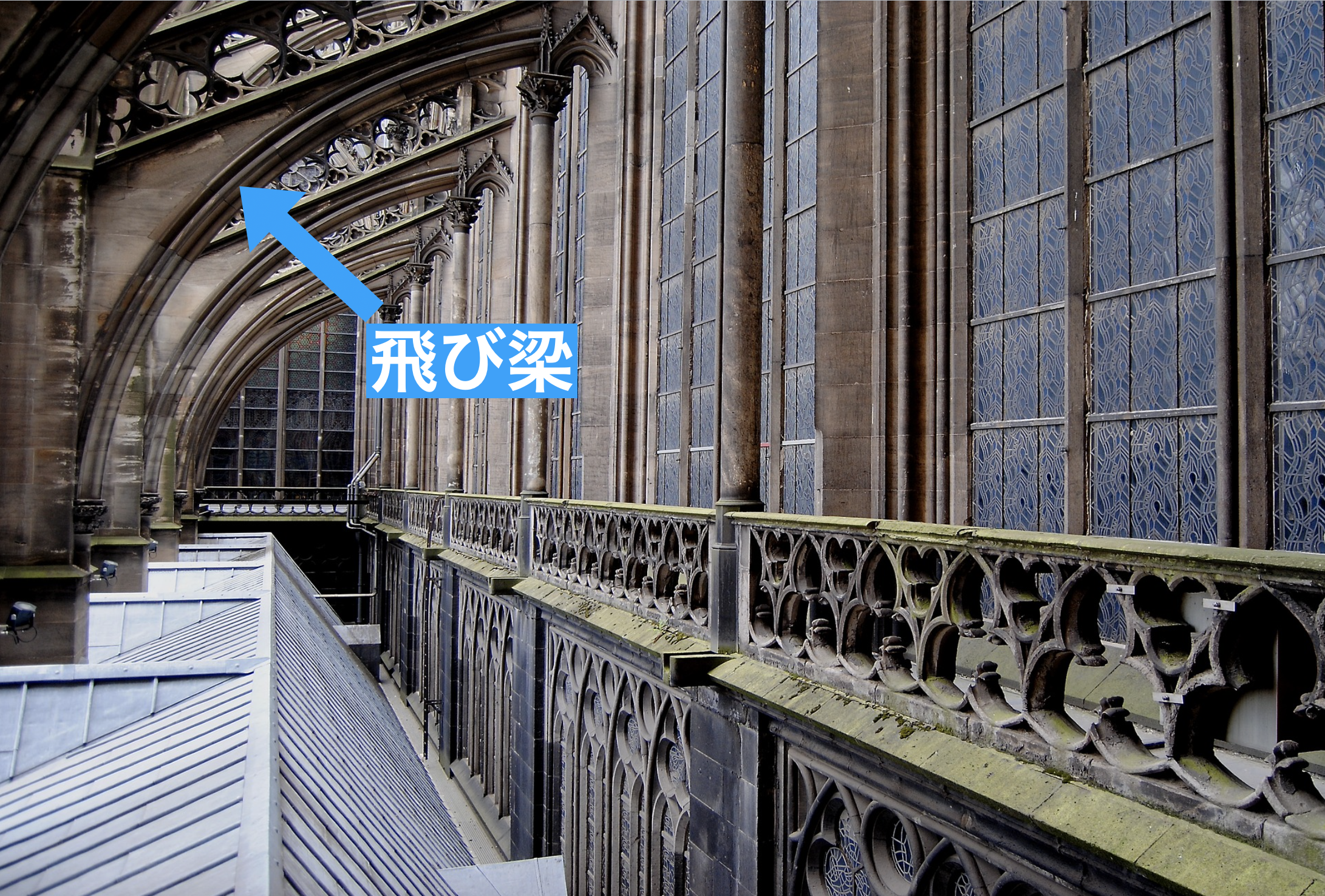

- 飛び梁(とびはり)→建物を外から支える柱

- 壁が薄い

当時は、天国に近づきたいという信仰心から、できるだけ高い教会を建てる必要がありました。

ところが、高い建物ほど倒壊するリスクが高く、壁に大きなステンドグラスをはめることができません。

そこで、

- 尖頭アーチ→尖った形の天井

- 交差リブ・ヴォールト→天井部の十文字の支え

- 飛び梁(とびはり)→建物を外から支える柱

という技法が用いられました。

簡単に説明するとこんな感じ。

| 尖頭アーチ | 天井を尖らせることで、重みが左右に逃げる |

| 交差リブ・ヴォールト | 十文字の支えを天井に入れることで、重みが左右に逃げる |

| 飛び梁 | 尖頭アーチと交差リブ・ヴォールトで左右に逃げた重みが建物を横に広げようとするので、飛び梁で横から抑える |

建物を上に伸ばすほど自重がかかり、壁が横に広がろうとするのを、飛び梁が横から抑えるわけです。

この工法ができたことで、ゴシック建築は高い建物を造れるようになったのです。

壁で建物を支える必要がないので、大きなステンドグラスを入れられる構造ですね。

外壁のゴシック彫刻も聖書の内容を表している

ゴシック建築の教会の外壁にも、聖書の内容を表した彫刻が施されています。

教会内のステンドグラスだけでなく、外壁でも聖書の内容がわかるようにしたんですね。

特に素晴らしいゴシック彫刻は、フランスのアミアン大聖堂が有名です。

ゴシック建築の有名な代表作【イギリスにもあるよ】

ゴシック建築で、特に有名な代表作は下記の教会です。

- ケルン大聖堂(ドイツ)

- ノートルダム大聖堂(フランス)

- ランス大聖堂(フランス)

- アミアン大聖堂(フランス)

- サン=ドニ大聖堂(フランス)

- ウェストミンスター寺院(イギリス)

イギリスのウェストミンスター寺院は、イギリスのキリスト教の布教の原点となった場所です。

今でも、王族の儀式などが行われています。

また、もっとも背が高いのは、ドイツのケルン大聖堂です。

完成まで600年かかったケルン大聖堂

ドイツのケルン大聖堂は、完成までなんと600年もかかっています。

13世紀から工事が始まったのですが、宗教改革が原因の財政難やペストの流行などにより、16世紀に工事が中断しています。

しかし、その後19世紀に、ゴシック建築を見直す動き(ゴシックリヴァイバル)が起こったことで、工事が再開。

完成は1880年で、600年以上かかっての完成でした。

高さは157mです。

ゴシック建築とロマネスク建築の違い

ゴシック建築とロマネスク建築はよく比較されるので、違いを下記にまとめました。

| ロマネスク建築 | ゴシック建築 | |

| 広まった時期 | 10世紀 | 12世紀 |

| 特徴 | 背が低い小さい窓

中は暗い 天井は半円アーチ 分厚い壁 |

とにかく高い大きなステンドグラス

中は明るい 尖頭アーチ 交差リブ・ヴォールト 飛び梁(とびはり) 壁が薄い |

ゴシック建築が自重を逃す構造であるのに対し、ロマネスク建築は壁を厚くすることで自重を支えています。

ただ、壁が厚い=自重が重いので、ロマネスク建築では高い建物を建てることができませんでした。

簡単にいうと、ゴシック建築はロマネスク建築の進化系といえますね。

【ちなみに】イタリアではゴシック建築があまり広がらなかった

イタリアでは、あまりゴシック建築が広がりませんでした。

そもそも「ロマネスク」とはローマを意味する言葉なので、フランスから入ってきたゴシック建築は受け入れなかったのかもしれませんね。

ちなみにイタリアではその後、15世紀に「ルネサンス建築」が生まれます。

で、ルネサンス建築が反映していった感じです。

サクラダファミリアはゴシック建築×スペイン建築

ちなみに、現在も建築中であるスペインの「サクラダファミリア」は、見るからにゴシック建築という感じです。

ですがサクラダファミリアは、厳密にいうとゴシック建築ではないそうです。

サクラダファミリアを設計したのは、スペインの建築家ガウディ。

ガウディは、ゴシック建築を基本にしながらも、生まれ故郷スペイン・カタルーニャの建築様式を取り入れたそうですよ。

ゴシック建築×スペイン建築=サクラダファミリアという感じです。

日本で見れるゴシック建築

日本でもゴシック建築を見れると知ってましたか?

本場ヨーロッパのゴシック建築とは少々違いますが、ゴシック建築が取り入れられた建築物を見ることができます。

具体的には下記の建物です。

- 日比谷公会堂

- 神田カトリック教会

- 東京国立近代美術館工芸館

- 大丸心斎橋本店

- 旧文部省

- 日本聖公会聖アグネス教会大聖堂

- 日本基督教団浪花教会

- 夙川カトリック教会聖テレジア大聖堂

お近くに寄る際は、ぜひ見てみてください(^^)

まとめ【ゴシック建築の特徴は、自重を逃すことで高くて窓が大きい建物が可能なこと】

この記事をまとめます。

- ゴシック建築が生まれた理由は、農村部からきた人たちを収容する教会が必要だったから

- 農村部からきた人たちは読み書きができず、ステンドグラスで聖書の内容を伝えた

- 尖頭アーチ、交差リブ・ヴォールト、飛び梁で高くて窓が大きい建物が可能になった

- ゴシック建築は、ロマネスク建築の進化系

- 日本でもゴシック建築を見ることができる

ゴシック建築の参考になればうれしいです。

ゴシック建築は、高層建築の基礎になっているともいえますね。

高層建築については、下記の記事にもまとめたので、興味あればどうぞ。